ニッケイ物語

#6

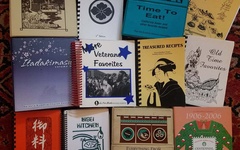

いただきます 2!新・ニッケイ食文化を味わう

あなたが食べているものは、どのようにあなた自身のアイデンティティを反映していますか?コミュニティが結束し、人々が一つになる上で、食はどのような役割を果たしているのでしょう?あなたの家族の中では、どのようなレシピが世代を越えて受け継がれていますか?「いただきます2!新・ニッケイ食文化を味わう」では、ニッケイ文化における食の役割を再度取り上げました。

ディスカバー・ニッケイでは、2017年5月から9月まで皆さんからストーリーを募集し、10月31日をもってお気に入り作品の投票を締め切りました。全22作品(英語:9、日本語:2、スペイン語:4、ポルトガル語:7)が、米国、ブラジル、カナダ、ペルーより寄せられました。

「いただきます 2!」シリーズに作品を投稿してくださった皆さん、どうもありがとうございました!

このシリーズでは、ニマ会と編集委員に、それぞれお気に入り作品への投票と選考をお願いしました。その結果、全5作品が選ばれました。

お気に入り作品はこちらです!

目次

免責条項:提出された作品(画像なども含む)に関しては、DiscoverNikkei.org および本企画と連携する他の出版物(電子または印刷)に掲載・出版する権利を、ディスカバー・ニッケイおよび全米日系人博物館に許諾することになります。これにはディスカバー・ニッケイによる翻訳文書も含まれます。ただし、著作権がディスカバーニッケイへ譲渡することはありません。詳しくは、ディスカバーニッケイの利用規約 または プライバシー・ポリシーをご参照ください。

ニマ会によるお気に入り

編集委員によるお気に入り

日本語

小嶋茂さんからのコメント

「いただきます2!」に投稿された2編のエッセイを読ませていただきました。ブラジルからの2編の応募のみで件数は少なかったものの、内容はともに日系コミュニティを知る上で興味深く、甲乙付け難く困りました。一方はヤキソバ発祥の地を求めて取材したもので、他方はブラジル食を代表する料理フェイジョアーダと県人会にまつわるエッセイです。「新・ニッケイ食文化を味わう」というテーマにより近い(のでは)という意味で、前者、大澤航平さんの「スザノから全伯に広がるヤキソバ発祥の地の誇りー製麺所と文協がタイアップ」をお気に入りとさせていただきました。

日本の焼きそばが「YAKISOBA」と表記されブラジル人一般に広まっていったそのルーツを取材したもので、スザノ市での文化協会や婦人会さらに製麺所への取材を詳しく報告しています。なるほどそうした背景があったのかと納得すると同時に、サンパウロ市東洋街で最初は中国人が始めたという説があったことも思い出しました。事始めには諸説あり、なかなか客観的な証拠立ては難しいものですが、スザノ発祥説を有力とする根拠となったのではないでしょうか。

フェイジョアーダと県人会にまつわる深沢正雪さんのエッセイも、食と日系人との関係を知る上で示唆に富むと思います。ブラジル岡山県人会の伝統行事として十数年間続いてきた、ブラジルの国民食である「フェイジョアーダ」会。「一度軽く煮て油を抜き、塩を少な目に調節してじっくり煮込んで味を出す」のが売りという特徴と合せて、ニッケイ食文化の伝統と変容を考える上で貴重な証言だと思いました。

ヤキソバもフェイジョアーダも、まだまだ目が離せません。これからも注意深く味わいたいと思います。

英語

ナンシー・マツモトさんからのコメント

『いただきます2!』には、多様なニッケイ史や家族生活、食文化が描かれていて、作品一つひとつを楽しく読むことができました。“お気に入り”の選考は困難でしたが、スーザン・ヤマムラさんの『松茸のスキヤキ』は遠い昔のキノコ狩りや家族との夕食を回想しながら、シンプルかつ真っ直ぐに胸を打つ言葉で亡くなった家族への深い愛を表現した、優れた作品でした。

松茸狩りの深刻さや秘密についての記述には、抑えたユーモアもありました(一家のトップシークレットである松茸狩りの場所を教える相手としては、たとえ未来の夫となる人であっても信用してはなりません!)。キャンプ場での示唆に富んだ最後の料理のシーンでは、母親が嬉々として松茸のスキヤキを夕飯に作ります。カメラが引き、この料理は今では再現不可能だというナレーターの発言に、ストーリーに没頭していた私たちは驚かされます。今ではもう“材料”の多くが存在しないからです。ナレーターにも私たちにも何よりリアルだったのは、大切な子供時代の記憶でした。それはまさに、“黄金に、バラ色に光り輝いて”いました。

ソウジ・カシワギさんからのコメント

日系アメリカ人の私は、ジャパンタウンのスーパーでとても手に届かないような値段で売られている松茸を見たことがありますし、日系人家族が人里離れた山の中に出かけて行き、秘密の場所で“黄金のキノコ”を探す話も聞いたことがあります。しかし、私が初めて本物の松茸狩りを体験できたのは、スーザン・ヤマムラさんの『松茸のスキヤキ』の物語の中で、ワシントン州カスケード山脈を案内してもらった時でした。家族で計画を立て一家の“秘密の場所”に到着する場面から、美しい景色の描写に至るまでのこの度は、日系人特有のもので全て私の理想通りでした。そして物語の中で私を故郷に誘ってくれたのは、家族でキャンプ場に戻り、お母さんがていねいに愛情を込めて松茸のスキヤキを準備する様子でした。お母さんやお父さん、妹、祖父母と一緒に囲んだ夕食は、間違いなく記憶に残り、大切にされるでしょう。私の唯一の願いは、ス―ザンが松茸のスキヤキをもう一度作り、松茸狩りの伝統や味わい、美味なる物語を家族に継承することです。日系アメリカ人であることを、未来の世代が味わい続けられるように。

スペイン語

エンリケ・ヒガさんからのコメント

料理というものは、ときにはタイムマシーンのように幼少期に戻ることができ、母親がつくってくれていたものが世界で一番美味しいと改めて実感させてくれる。その料理は単なる食欲を満たしてくれていただけではなく、丹精込めてつくられた料理にはまぎれもない母親の愛情が含まれていた。

ミラグロス・ツカヤマさんのエッセーは、自分自身の母親に対する敬愛の表現でもあり、誰もが少なからず同じように感じたことがあるに違いない。彼女のストーリーは、我々も共有できるものである。無口な母親が献身的に無条件に娘のために尽くしている姿は、我々の多くの母親の行動を反映していると言える。

食卓についても同様である。特に、家庭での日本食には大きな特徴がある。ミラグロスさんが指摘しているように、今のリマでは希望すれば和食またはニッケイ料理に必要な食材はなんでも手に入るし、食べることができる。しかし、幼いころは、年に二、三回、特別な時しか食べることができなかった。お寿司、かまぼこ、お餅などはオバー(祖母)や叔母さんたち、そして母親が、お祝いの時に用意してくれる、とても待ち遠しいものだったのである。

ポルトガル語

ラウラ・ハセガワさんからのコメント

「いただきます2!新ニッケイ食文化を味わう」へのポルトガル語の作品を楽しませていただきました。7編の投稿作品は日系ブラジル人の食生活を面白く、わかりやすく描いていました。そのほとんどは、祖母や母親が伝える日本食についてのストーリーで、ブラジルと日本の食文化のミックスに関するエピソードが見事に描かれています。

カツオ・ヒグチさんによる「貴重で、美味しいレガシー」が気に入った理由は、母親の「料理好きな人生」が詳細に描かれているからです。日常の食事や愛情たっぷりの「おばあちゃんのボタモチ」について読んでいるうちに心が癒されました。96歳の母親へ敬意を表するカツオ・ヒグチさんの物語りだと言えるでしょう。

特異な作品もありました。シコ・パスコアルさんによる「レストラン「Misuzu」で本当に起きた話!」です。ミスズは焼き飯や焼き魚、みそ汁やビールを出すサンパウロ市東洋街の料理屋でしたが、変った特徴がありました。開店は22時からで、1980~1990年代のボヘミアン的な生活をする人々のたまり場でもありました。

ストーリー

編集委員

編集委員の皆さんのご協力に、心より感謝申し上げます。

「いただきます2!」のロゴをデザインしてくれたジェイ・ホリノウチさん、今回の企画を進めるにあたり校閲やサイトへのアップロード、さらにはこの企画の宣伝などにご尽力いただいたボランティアや協賛団体の皆さん、どうもありがとうございます。

ディスカバー・ニッケイからのお知らせ

ディスカバー・ニッケイウェブサイトがリニューアルされます。近日公開予定の新しい機能などリニューアルに関する最新情報をご覧ください。