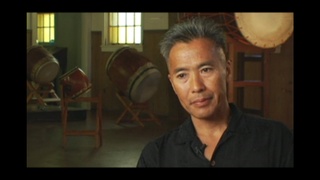

日本の太鼓とは違う日系太鼓 (英語)

(英語) ある時、田中先生がロサンゼルスに来て、緊那羅(きんなら)太鼓の練習に参加したいと言ってきたのですが、これは僕らにとって一大事でした。今では確かメイシーズ(デパート)か何かになっていると思うんですが、ブロードウェイのデパートで行われたアジアか日本をテーマにした販売プロモーションのイベントに来ていたんです。それで私たちのところにも寄ることになったんです。田中先生は、緊那羅太鼓の練習を見たいということだったんですが、当時僕らは1年中練習していた訳ではなくて、お盆の時期に合わせて、主に夏に練習していたんですよ。彼が来たのは冬だったのかもしれません。田中先生が見ている中で、僕らのグループにいた若い男の子が、スケートボードに乗ってやって来て、ガムを噛みながら、演奏を始めたんです。それで、僕らも演奏に加わったわけです。 でもそれは、伝統的な太鼓を考えると、ちょっとまずいですよね。でも僕らにすれば、「彼だって演奏したいんだから、好きなようにやらせよう」というような感じだったんです。当時、その子は僕の家に泊まっていたんで、ちょっと指導がまずかったかなと思ってますけど。

ケニー・エンドウも、サンフランシスコに引っ越すまで緊那羅太鼓で演奏していたのですが、サンフランシスコにいて、田中先生のところで練習し、一緒に演奏していたんです。 田中先生が練習を見に来た時、(ケニーと)練習場の片隅で何かいろいろ議論していたみたいでした。その翌日、ケニーがやって来て、僕のところに来て、こう言うんです。「じつは、先生から頼まれたんだけど・・・」って、すごく遠慮がちに、ずいぶん遠まわし言うんですね。「先生は、緊那羅太鼓のグループに、『太鼓』という言葉を使わないようにしてもらえるかどうか聞いてほしいみたいだ。」なんて言うんです。僕は、「えっ、なんで」と言ったら、彼は、「君らは本来の太鼓の演奏じゃないし、どうも太鼓自体に対する敬意もなさそうだ。君らが演奏しているのは本来の太鼓とは違うよ。それに樽をつかって演奏している、日本の伝統的なリズムとはちがうよ。日本的なところが全然無い。」って言うんです。それを聞いて、僕は、「えっ、何だって。これが太鼓じゃないって。何年もこれが太鼓だと思ってやってきたのに。」という感じでしたね。

それで、僕はみんなが練習している所に行って、「田中先生がね、僕らのを『太鼓』と呼ばないでほしいと言ってきたんだ。僕らのやっているのは太鼓じゃないし、だいたいからしてガムを噛んだり、ゲラゲラ笑ったり、太鼓に対する敬意もなく、ただふざけながら演奏してるって感じで真面目さが無い、と言われた」と伝えました。 それで、僕らは言われたことについて、よく考えてみましたよ。でも、「ちょっと待てよ。洗心寺院のみんなは、これを太鼓だと信じてやっているじゃないか」という考えに行き着いたのです。みんな自分たちの太鼓に誇りを持っていました。それから何年か経ってからですが、田中先生たちはようやく僕らの太鼓を受け入れてくれて、今では僕らが各地で演奏してきたことを誇りに思っているようです。 僕らは結構上手くなってきてると思っています。 そのうち、ある日突然、「そうだ、僕らは伝統的な日本の太鼓をやってる訳じゃないんだ。僕らがやってるのは日系アメリカ人の太鼓なんだ」と思うことができるようになったんです。日系アメリカ人仏教徒の太鼓、ということですかね。それは、僕らがやっていたことをうまく反映していたと思いますね。自分たちがやろうとしていることに音楽に名前を付けることが出来たことは、僕らの力にもなりました。

日付: 2004年10月15日

場所: 米国、カリフォルニア州

インタビュアー: アート・ハンセン、ソージン・キム

提供: 全米日系人博物館、ワタセ・メディア・アーツ・センター