現在91歳のエド・モレノ氏は、テレビ、新聞や雑誌などの報道関係でおよそ70年のキャリアを積み、作家、編集者、翻訳者として数々の賞を受賞してきました。彼が日本文化に傾倒するようになったのは1951年で、その熱は一向に冷める気配を見せません。現在モレノ氏は、カリフォルニア、ウェストコビナ地区のイースト・サン・ガブリエル・バレー日系コミュニティセンター(East San Gabriel Valley Japanese Community Center)の月刊誌「Newsette」で、日本や日系文化、歴史についてのコラムを連載しています。モレノ氏による記事のいくつかは、東京発の雑誌、「The East」にも掲載されています。

(2012年3月 更新)

この執筆者によるストーリー

Cross-Culture A La Carte

2013年5月28日 • エドワード・モレノ

—Daddy, she said shyly, I don’t feel like cooking this Sunday….—Of course, I answered. Would you like to eat at the cafeteria at Fort Sam?—Oh, I crave for something reallydee-licious, her qualifier for something she would truly enjoy.—Ok, I’ll look for something…we can afford. “Craving for something dee-licious” was a sophisticated Japanese way to express the need for a little medetai.1 Now, I had to find a place where the four of us, my wife and our two little girls, …

Our Lady Queen Of Pickles

2012年7月19日 • エドワード・モレノ

My last assignment before quitting the Army was at Valley Forge Army Medical Center, in the Pennsylvania boondocks. We found an apartment in Phoenixville,1 where the locals (population near 14,000) clearly divided the motto E pluribus unum into three distinct war zones: Slovak, Pole, and across-the-tracks. The Slovakian and the Polish contingents tolerated each other—even attended Mass together. However, both maintained rigid incommunicado with the west-of-the-railroad Italians. In such a world of hostile microcosms, finding anything Japanese would have required …

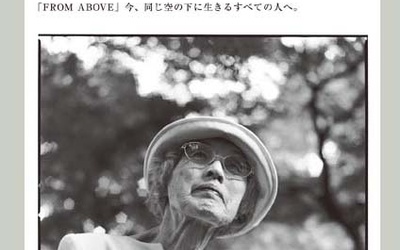

From Above

2012年6月15日 • エドワード・モレノ

The headline Portraits and memories of those who survived the war, in the Book Section of the online Japan Times,1 caught my attention immediately. The title of the reviewed book was a real teaser: “FROM ABOVE,” by Paule Saviano. The observation that the author had used a Hasselblad camera with an 80mm lens to shoot his subjects the old fashioned way, intrigued me; and although I already have quite a number of books on the Pacific War, I was anxious …

The Giving Heart

2012年5月15日 • エドワード・モレノ

On April 4, 2012, the East San Gabriel Vally Japanese Community Center in West Covina, under the direction of Mrs. Pearl Omiya, organized a ceremony to recognize the contributions of Mrs. Reiko Hirama Moreno, one of her most remarkable members. Two Japanese Cherry Trees were dedicated to her, in memory of her many contributions. Her husband, Ed Moreno, prepared the following remarks, delivered at the ceremony. * * * Pearl1 called me about the coming celebration for Reiko-san2, and asked …

Meeting of the Twain - Part 6 of 6

2012年4月12日 • エドワード・モレノ

Read Part 5 >>EL MUNDO TRESSeveral anthropologists assure us that Japanese influence on Mesoamerican cultures began in prehistory.1 In Mexico, writer-poet-painter José Juan Tablada (1871-1945),2 is seen as the most notable exponent of Japonisme.3 In his youth, Tablada attended the Mexican Military College for a few months and then entered the Escuela Nacional Preparatoria, where he learned painting. Upon graduation, he held a few modest jobs in the National Railway system, and began writing poetry, and many articles for several …

Meeting of the Twain - Part 5 of 6

2012年4月5日 • エドワード・モレノ

Read Part 4 >>AND IN THE NEW WORLDThere was a brief period of interest in ‘Things Japanese’ in America, prior to the Civil War (1861 –1865). Undoubtedly, James McNeill Whistler1 (1834-1903), and Mary Cassatt2 (1844-1926), both expatriates by choice were heavily affected by Japonisme. However, John La Farge (1835-1910) should be considered as an earlier proponent of Japonisme in the United States. Since about 1859, La Farge, a talented and extraordinary painter, muralist, glass artist, interior decorator and writer, began …

Meeting of the Twain - Part 4 of 6

2012年3月29日 • エドワード・モレノ

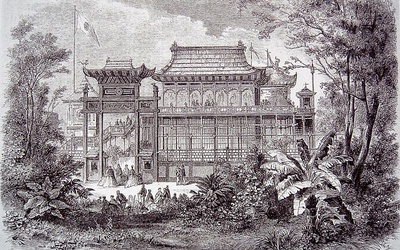

Read Part 3 >>JAPANESQUEAcross the Channel, some distinguished British diplomatic officials became assiduous students of the Japanese language, history, life and manners. Then, after personally experiencing Japan, they began publishing their own works. Capt. Francis Brinkley, (1841-1912) a prominent British intellectual, set foot in Japan in 1867, never to return. He established the Japan Mail-the granddad of the current Japan Times1- a publication he enriched with his passion and vast knowledge. He also authored several language text books, and his magnificent …

Meeting of the Twain - Part 3 of 6

2012年3月22日 • エドワード・モレノ

Read Part 2 >>In 1872, French art critic Philippe Burty (1830-1890) decided to call the new vogue Japonisme—to so christen a new field of study—artistic, historic and ethnographic.1 However, there are other contenders for the first use of the term. Some sources attribute it to French author Jules Claretie, (1840-1913) while others assure it was painter and etcher Félix Bracquemond who launched it, or even the art historian Louis Gonse, (1846-1921). Whoever named it, Japonisme became the most refreshing new way …

Meeting of the Twain - Part 2 of 6

2012年3月15日 • エドワード・モレノ

Read Part 1 >>AMOUR AT FIRST SIGHTWhatever the reasons Perry and supporters had, to force the “opening of Japan,” they never even imagined what effect their action would have on Europe’s and, eventually, America’s creative minds. It was as if breaching the already porous Sakoku had caused an en-masse escape of all the Japanese muses.1 And, it served the West right, because it happened at a most appropriate time. In France, the Seat of World Culture, the sanctimonious Académie des …

Meeting of the Twain1 - Part 1 of 6

2012年3月8日 • エドワード・モレノ

HAJIMEMASHITE! It all began in 1846, when US Navy Commander James Biddle invaded Edo Bay with two American ships; he tried to negotiate a treaty with Japan, and, after an ungracious incident involving the Bakufu—the military regime—he was evicted with a firm No! Biddle returned to America with his coattails between his legs, and the warning that all international matters HAD to go through Nagasaki.2 In 1849, US Navy Captain James Glynn followed Biddle’s attempt, and made it to Nagasaki. …