移民熱をもたらす

前々回(第32回)の「三重県・志摩市のアメリカ村から」で、旅の途中で立ち寄ったジャズ喫茶の主人竹内寿一さんの祖父、竹内幸助氏がアメリカへ渡り、ロサンゼルス近くのサンペドロで形成された日本人コミュニティーの歴史を「サンピドロ同胞発展録」という本にまとめていたことを紹介した。

幸助氏は、三重県の旧片田村の出身だったのだが、この片田村が多くのアメリカ移民を輩出し、当時“アメリカ村”と呼ばれていたことまでは触れた。しかし、どうしてこの地の人たちが海外へ行くようになったのか。インターネットなどで調べてみると、それにはひとりの女性の存在が大きく影響してた。

女性の名前は、伊東里き(いとう・りき)。片田村出身の彼女は、この地域から最初にアメリカに渡った海外移住の先駆者で、彼女を頼って片田村から多くの人がアメリカへ渡ったという。

里きについては、伊勢志摩の観光ガイドにも紹介され、彼女が一時帰国の際に持ち帰った、松が立派に育ち「おりきの松」として今も地元に残っていることもわかった。また、彼女については、アメリカで最初に助産婦の資格をとった日本人という紹介もあった。

里きがアメリカに渡ったのが、1889(明治22)年。同じ片田村出身の竹内氏が根をおろしたサンペドロでは、最初に来た日本人でも1899年ごろで、竹内氏は1918年に渡米したというから、片田村出身者としては里きの渡米は早かった。

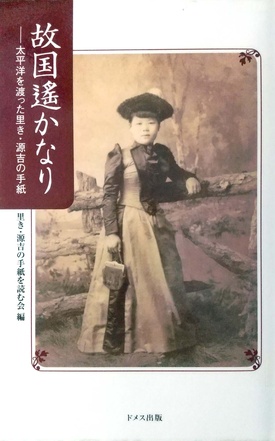

女性であり、地元に移民熱をもたらした伊東里きとはどんな人物で、何をしたのか。調べてみると、『故国遥かなり 太平洋を渡った里き・源吉の手紙』(ドメス出版)という本に、その答えがあった。

2011年に出版されたこの本は、伊東里きと、彼女の事実上の夫である宇都宮源吉(山田源吉ともいう)の二人が、日本に残した里きの娘・モヨとその家族に宛てた手紙を紹介するとともに、手紙をもとに里きと家族の生涯をたどっている。

編者は、「里き・源吉の手紙を読む会」の4人。そのうちのひとり、元伊勢市史の編纂に携わっていた萩原正夫さんは、長年里きに興味をもち、その足跡を明らかにしようと調べるうちに里きのひ孫にあたる足立康比古さんにたどり着く。そして足立さんが、里きと源吉の手紙を保管していたことがわかり、足立さんも4人のひとりとなり本書が制作される。

萩原氏は、かつて三重大学で海女について講義をし、多くの著作があるエッセイストの川口祐二さんに出版の協力を依頼。川口さんは、古い手紙を読む上で力を借りるため三重県史編さん室専門員の吉村利男さんを誘った。こうして4人で「読む会」として出版した。

日本に娘を残して

本書から伊東里きの生涯をたどってみよう。

伊東里きは、1865年(慶応元年)、三重県英虞郡片田村で、医師である伊東雲鱗の三女として生まれた。片田小学校で学んだ後、1880(明治13)年ごろ、上京して医学を修めた長男一郎の世話係として上京する。

1887年、東京で知り合った同じ志摩半島出身の中安守と結婚、しかし、まもなく別れたとみられる。このころ里きは横浜のアメリカ人宅に住み込みで働き、のちに別のアメリカ人宅で働いたといわれ、この家族が帰国することになり、渡米を決意する。

1889年、アメリカ客船「シティ・オブ・リオデジャネイロ号」(注)で横浜からサンフランシスコに向かう。その2年後、里きの娘、モヨが生まれる。父親はアメリカ人と思われる。1892年ごろ、宇都宮源吉と共同生活をはじめる。1894年、里きはモヨを連れて日本に帰る。故郷の片田では、人々は洋装の里きの姿に目を見張り、またモヨの目が青いことからアメリカ人との間に生まれた子供だと思った。

労働賃金の高さなどアメリカの生活の豊かさについて語る里きの言葉に、人々は関心を示した。1895年再びアメリカに渡るとき、里きは、片田村はじめ地元志摩の若者にアメリカに行こうと誘い、これに賛同する7人の若い男女が一緒に渡米した。

日本に帰国中、娘のモヨは、神奈川県久里浜村の加藤進の家族に預けていて、アメリカに戻るときに娘も一旦連れて帰った。しかし、日本に帰る加藤の家族のもとにまたモヨを預ける。アメリカでの事業を目論んでいた里きは、成功したらモヨを迎えに行こうと考えていた。

1898年、再び日本に帰った里きは、小学1年生のモヨを訪ねた。しかし、連れて帰ることはなく、それ以後はアメリカで亡くなるまで母子が再会することはなかった。

故郷の若者をアメリカに引率するなど、里きには男勝りの行動力と事業欲があったようで、さまざまな事業や仕事を手がけた。若者たちとサンフランシスコに上陸したのちは、市内の中華街の片隅で「海女の水中ショー」を行って見物客を集めた。故郷の片田では女性は海女として潜るのは当たり前だったというから、里きや同行の女性もこれを難なくこなしたと思われる。

しかし、女性の腰に綱をつけて潜らせるというのは、アメリカでは女性を酷使しているととられ非難の声があがったため中止せざるをえなかった。

このほか、日本から日本画を輸入して販売したり、レストランやビリヤード・パーラーを経営したりした。しかし、これらは必ずしも成功せず、源吉ともどもアメリカ人家庭で働くなどして生活を支えてきた。

娘とその家族との間では、手紙のやりとりをし、コミュニケーションはずっと保っていたようだが、幼いころの娘の姿を見て以来日本に帰ることはなかった。娘のモヨがどのように思っていたのか詳しくはわからないが、モヨはアメリカ人の血をひいている外見から、小さいころにはいじめにあい、戦争がはじまるころには、アメリカとの文通の件でスパイの容疑をかけられたこともあった。

帰りたい、帰れない

戦後の1950(昭和25)年、里きは、カリフォルニア州中部のサンタマリア市で85年の生涯を閉じた。

なぜ、帰らなかったのかははっきりしないが、いつか帰りたいという気持は強かった。1931年に娘の夫に宛てて書かれた手紙のなかでは、「帰りたい、帰りたい、生れ故郷に帰りたい。しかしおめおめと帰っていく気にはなれないのであります。逢いたい見たいは山々なれど、得意な暁が来ないうちは帰りたくない(一部読みやすく改変)」と,言っている。

事業欲があり成功を夢見てきた里きにとっては、確かな成功を手土産に“故郷に錦を飾る”ことができなければ帰りたくても帰れない、という気持があったのかと推察する。

話は横道にそれるが、私が取材したフロリダ州にかつて存在した大和コロニーという日本人移民集団のなかで、最後まで現地に留まり名を残した森上助次が、やはり、「帰りたい」、「帰る」、と散々言いながらも帰らなかった心の動きに似ているような気がする。広大な土地の所有者となった彼もまた、自分としてはなにひとつ事業を成功させていないという気持ちと、時とともに故国との間にギャップを感じて帰れなくなってしまったようだった。

里きは、事業家としては成功しなかった。しかし、里きを頼ってアメリカに渡った者たちは、現地で仕事につき、故郷の片田へ送金した。それが刺激となったのか明治末期から大正の初めにかけて片田から渡米するものが相次ぎ、昭和になっても移民熱は続いたという。

日米開戦翌年の昭和17(1942)年の調査によると、片田村出身でアメリカ在住者は232人(2世も含む)で、当時の片田村の人口は約4000人だった。

「移住者たちから、村の郵便局に送られてきた金を合計すると、村の予算の三倍にも達した」という。

アメリカ移住の先鞭をつけ、故郷に大きな影響をもたらした里きについて、「故国遥かなり」の編集者のひとりである川口祐二さんはこう言う。

「英語もろくに話せず、女性ながら単身アメリカに行って、故郷の人たちに影響を与えたという点で、もっと見直されていい人でしょう。井戸を掘った人のことを日本人はあまり尊敬しないが、尊敬されてしかるべきです」。

(一部敬称略)

注:「シティ・オブ・リオデジャネイロ号」は1901年2月22日、現在のゴールデンゲート橋の付近で座礁して間もなく沈没。日本人移民などの乗客乗員210人のうち128人が死亡した。「ゴールデンゲートのタイタニック」とも呼ばれる。(参照:「日本人を乗せた移民船、沈没地点の3D画像公開」CNN World、2014年12月12日)

© 2023 Ryusuke Kawai