ジャーナリスト、ノンフィクションライター。神奈川県出身。慶応大学法学部卒、毎日新聞記者を経て独立。著書に「大和コロニー フロリダに『日本』を残した男たち」(旬報社)などがある。日系アメリカ文学の金字塔「ノーノー・ボーイ」(同)を翻訳。「大和コロニー」の英語版「Yamato Colony」は、「the 2021 Harry T. and Harriette V. Moore Award for the best book on ethnic groups or social issues from the Florida Historical Society.」を受賞。

(2021年11月 更新)

この執筆者によるストーリー

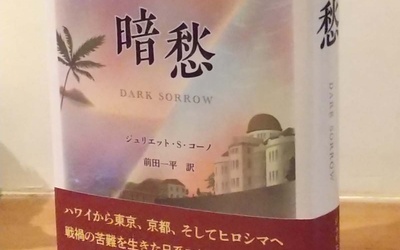

第45回 『暗愁』の訳者、前田氏にきくー その3

2024年3月22日 • 川井 龍介

ハワイ生まれの日系アメリカ人2世の女性が、戦争を挟んで苦難の人生を生き抜く姿を描いた、ジュリエット・コーノ作の小説『暗愁』。10年をかけてその翻訳を手掛け、昨年末出版にこぎつけたアメリカ文学研究家の前田一平氏に、作品の魅力や日系文学などについてきいた。 ヘミングウェイとジョン・オカダ ――前田さんは、アメリ文学の古典でもあるヘミングウェイの研究をはじめアメリカ文学の研究を専門とされ、日系アメリカ人の文学の研究もされていますが、そもそもこうした文学研究をするようになっ…

第45回 『暗愁』の訳者、前田一平氏にきく — その2

2024年3月8日 • 川井 龍介

ハワイ生まれの日系アメリカ人2世の女性が、戦争を挟んで苦難の人生を生き抜く姿を描いた、ジュリエット・S・コーノ作の小説『暗愁』。10年をかけてその翻訳を手掛け、昨年末出版にこぎつけたアメリカ文学研究家の前田一平氏に、作品の魅力や日系文学などについてきいた。 * * * * * 拡散する日系文学 ——以前、このコラムで日系オーストラリア人作家であるクリスティン・パイパー氏の『暗闇の後で』という作品を紹介しました。「日系」がテーマとなる作品は、さま…

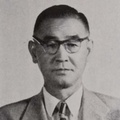

第45回 『暗愁』の訳者、前田一平氏にきく — その1

2024年2月23日 • 川井 龍介

ハワイ生まれの日系アメリカ人2世の女性が、戦争を挟んで苦難の人生を生き抜く姿を描いた、ジュリエット・コーノ作の小説『暗愁』。10年をかけてその翻訳を手掛け、昨年末出版にこぎつけたアメリカ文学研究家の前田一平氏に、作品の魅力や日系文学などについてきいた。 * * * * * ヒロインの「覚醒」の物語 ——『Anshu: Dark Sorrow(暗愁)』を翻訳しようおともったきっかけはなんでしょうか。 前田: 原作の出版は2010年で、私がそ…

第44回 あらゆる苦難を受け入れ—小説『暗愁』の世界

2024年2月9日 • 川井 龍介

異色の“日系文学” 日系アメリカ人あるいはカナダ人の2世、3世の作家にとって、国家による日系人収容政策など太平洋戦争がもたらした日系人の悲劇は、主要なテーマとして作品化されている。ジョン・オカダの『ノーノー・ボーイ』をはじめ、ジョイ・コガワの『失われた祖国(Obasan)』、ジュリー・オオツカの『天皇が神だったころ』などがその例だ。 とくに収容所に関連するものは「収容所文学」とも呼ばれてきたが、こうした文学作品のなかには、尊厳を奪われた者として、…

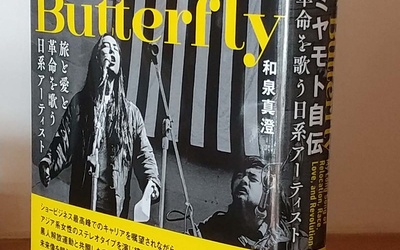

第43回 アートを通して闘う日系3世の足跡 — 「ノブコ・ミヤモト自伝」を読む

2024年1月26日 • 川井 龍介

日系アメリカ人3世であるノブコ・ミヤモトの人生は、俗にいう“波瀾万丈”だ。しかし、波瀾万丈の意味するところが、時代の波風にもまれ、おもいがけない事態に遭遇するなどの浮き沈みであるなら、彼女の場合は、これに加えて、自らの信念に基づいて波瀾を巻き起こしながら進んでいく、という波瀾万丈ではないか。 昨年11月に出版された『ノブコ・ミヤモト自伝 旅と愛と革命を歌う日系アーティスト』(和泉真澄訳、小鳥遊書房)には、1939年に生まれてからおよそ80年間の…

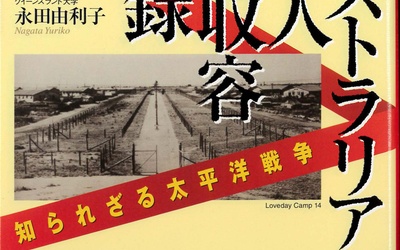

第42回 戦時中のオーストラリアの日系 —『オーストラリア日系人強制収容の記録』を読む

2024年1月12日 • 川井 龍介

太平洋戦争の勃発とともに、アメリカの日本人・日系人が強制的に隔離され、収容所に入れられたことはよく知られている。カナダでも同様の政策がとられたことも、アメリカでの収容ほどではないが、知られているし、また言われれば想像のつくところだ。 しかし、オーストラリアでも、同様の収容所が設けられ、日系人(日本人も含めて)が収容されていたという事実についてはほとんど知られていないのではないか。 このコラムでは、過去数回にわたって、戦時中のオーストラリアを主な舞台とした、日本人が主…

第41回(その3) 日・豪にルーツのある著者、クリスティン・パイパー氏に聞く — ファミリールーツとアイデンティティ

2024年1月5日 • 川井 龍介

その2を読む >> アイデンティティは内から作られる ——あなたのファミリーのルーツを詳しく教えていただけますか。あなたは、自分自身のアイデンティティをどのようにとらえていますか。アイデンティティに関して問題を感じたことはありますか。また、よかったと思うことはありますか。 CP: 私の両親は日本で初めて出会いました。母は千葉県船橋市の出身で、父はオーストラリアのバサーストという田舎町の出身です。大学では経済学と日本語を学び、1960年代に交…

第41回(その2) 日・豪にルーツのある著者、クリスティン・パイパー氏に聞く — オーストラリアの日系人

2023年12月29日 • 川井 龍介

その1を読む >> 収容所での日系人・日本人 ——『暗闇の後で』では、日系のオーストラリア人など、外国人と日本人の血を引く人物が登場します。彼らは、日本人と同じ収容所に入れられますが、当時彼らの置かれた立場はどのようなものだったのでしょうか。日本人と対立していたのでしょうか。 クリスティン・パイパー(CP): 軍の記録が保管されているオーストラリア国立公文書館で、リサーチのため多くの時間を費やしました。そこで私は日系のハーフなので、ミックス・レ…

第41回(その1) 日・豪にルーツのある著者、クリスティン・パイパー氏に聞く — 小説『暗闇の後で』誕生の経緯

2023年12月22日 • 川井 龍介

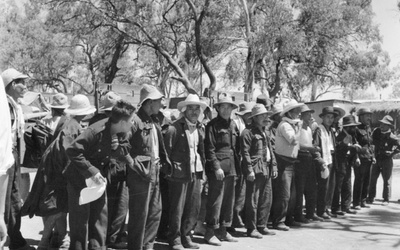

軍事のため人道に反した研究で精神を病んだ帝国大学医学部出身の茨木智和を主人公に、戦争を挟んでみ日本をはじめ、オーストラリアの日本人街や収容所を舞台に、茨木の心の葛藤や生き方を描いた小説『暗闇の後で 豪州ラブデー収容所の日本人医師』(原題は『After Darkness』2014年刊)が、2023年夏日本でも出版された。本書については前回の本コラムで紹介したが、日本とオーストラリアにルーツのある著者のクリスティン・パイパー(Christine Piper)氏に、本誕生の経…

第40回 戦時中のオーストラリア・日本人医師の物語

2023年11月24日 • 川井 龍介

収容所、防疫研究所、揺れる思い 太平洋戦争がはじまり、アメリカの日本人・日系人が「敵性外国人」とみなされ、収容所に隔離されたことはよく知られているが、オーストラリアでも同様の収容所があったことは一般にはあまり知られていない。 オーストラリアは第二次大戦で連合国に属し日本とは敵対関係にあり、日本軍はオーストラリア本土のダーウィンを空爆するなど攻撃をしかけた。当時、以前本コラムでも触れたように、明治時代から和歌山県を中心にオーストラリアへ真珠貝(白蝶貝)を採取するために渡っ…