三重県・志摩市のアメリカ村から

一昨年から日本の海岸線を車で走る旅を続けている。一度にではなく、何度かにわけて神奈川県の自宅から出発して、日本列島の輪郭を描くように走るようにしている。その一環で、つい最近、愛知県の伊良湖岬からフェリーで三重県の鳥羽にわたり、海岸線に沿って紀伊半島をめぐった。そのあとは、和歌山市から徳島市にこれもフェリーでわたり、そこから四国の太平洋岸を高知県の西端まで進んだ。

この旅の主目的ではないが、訪れた先々で、もしジャズ喫茶やバーをはじめ音楽に拘った店があれば立ち寄ることにしていた。今回も、旅の経路にそうした店があるかどうか事前に調べてみた。

すると、そのひとつとして真珠の養殖で知られる英虞湾を東から囲むようにのびる、さきしま半島に「SWING(スウィング)」というジャズ喫茶があるのがわかった。この種の店としては、街なかから離れた変わったところにあるなと思いながら訪ねてみた。

海沿いに「ゆうやけパール街道」なる道を進むと、レンガ色の立派な重厚感のある建物が見えた。この日は運悪く店の定休日にあたってしまった。しかし、店に電話をし、遠くから来たことを話すと、親切にも店を開けてくれた。

広々とした空間は、往年の名プレイヤーの肖像画やレコードに囲まれていた。巨大なスピーカーがドーンと奥に据えられ、迫力満点の音響で訪れるジャズファンを楽しませているという。

ジャズから移民の話に

しばらく、店主の竹内寿一さん(88)に、店の誕生の経緯や歴史などについてうかがっていた。するとそのうち、なにかの拍子に「私の祖父がアメリカに移民していたんです。ここ、片田というところは、アメリカ移民が多く、『アメリカ村』なんて呼ばれていたんですよ。私がジャズに興味を持ったのも、そんな影響もあるのかな」と、にこやかに話す。

SWINGのある場所は、三重県志摩市志摩町片田という地名だった。あとで知ったのだが、かつて片田村といったこの地は、古くからアメリカ村ともよばれ移民研究の対象ともなっていた。

竹内さんの話に俄然興味が湧いて会話を進めると、竹内さんが店内の収納棚から一冊の本を取り出してきた。しっかりした外函には「サンピドロ同胞発展録」と書いてある。著者は、祖父の竹内幸助さんで、奥付には昭和12年7月30日発行とある。印刷は三重県津市で、発行人も幸助さんという「非売品」だった。竹内さんによれば、幸助さんは、アメリカで新聞記者をしていたという。

ざっと本を拝見すると、「サンピドロ」とは、大都市ロサンゼルスへの海からの入口ともいえる港町、San Pedro(サンペドロ)のことで、この本は、明治時代から昭和10年ごろまでこの地に移住した日本人の歴史を細かく記したものだった。

奥付には出版当時の幸助さんの住所として「P.O. BOX45 Terminal Island, Calf. U.S.A」とある。「Tarminal Island(ターミナル・アイランド)」は、このサンペドロの一画をなす海に突き出た地域を指す。

本書のはじめの方には、サンペドロと日本人に関わる写真が、何枚もつけられ、立派な作りになっている。まさに当時の現地の日本人社会の勢いを反映しているかのようだった。

ジャズの話が、ひょんなところからアメリカ移民の話となり、興味は尽きなかったのだが、旅の途中で先を急がなくてはならなかった。そこで丁重に扱うことを約束し、竹内さんからしばしこの本をお借りする許しを得た。

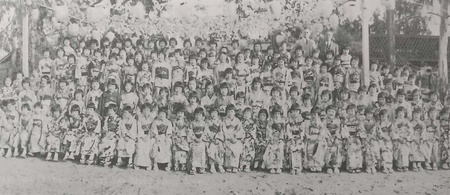

その後、旅から戻り、じっくり「サンピドロ同胞発展録」のページを繰ってみた。全124ページのはじめに載る写真のなかには、「サンピドロ大神宮……」と説明のある神社と神主の写真がある。また「東サンピドロ公立学校雛祭りの際の記念撮影」と説明のある、子どもたちの集合写真では、ほとんど日本人と思われる100人以上の少女が、着物姿で並んでいる。ここからも当時の日本人コミュニティーのにぎわいが想像できた。

本編では、まず「カリフォルニア沿革と日本人関係要項」としてカリフォルニアへの日本人移民の概観を簡単に述べ、次にこの当時問題となっていた、「アメリカでの日本人排斥」の動きについてまとめている。

このあと、著者の創作移民物語をはさんで、サンペドロの歴史と日本人がどのようにサンペドロに根づき発展していったかが詳しくまとめられている。

それによれば、サンペドロに初めて日本人が来たのは、1899年ごろで、前田金蔵、筋師重太郎、山本孝太郎が最初に市内で、靴磨きあるいは家庭労働をし、12年後に漁業に従事したという。

その後日本人は漁業をはじめとして、農業、商業に食い込んでいった。1920年に組織されたサンピドロ日本人会の管内に在住する日本人は当時約三千数百人だという。本書では、当地での日本人による漁業、農業、商業といった産業の発展をはじめ、教育、文化、宗教活動、そして各種団体の成立や活動についてまとめている。

興味深いのは、教育に関連して、当時の子どもたちの作文などがそのまま掲載されているところだ。一例をあげれば、当時13歳と思われる女子は、「日本の感想」と題して、父母に連れられ日本を訪れたときの体験をつづっている。

「見るもの、聞くもの珍しい」という彼女は、富士山に感動しながらも、家や道路や街並みについて、「進歩に遅れているのに驚きました」と、率直な感想を漏らしている。

この本の後半は、「人物概伝」として、サンペドロで実績をあげた日本人の横顔を紹介している。その最後が幸助さんで、婦人と並んでの写真とともに以下のように記されている。

竹内幸助

大正七年渡米。羅府にて種々労働をなすこと数年の後、ガーデナ地方の農園及びゴルフヤードに働くこと五ヶ年ののち。長濱に於てエヂソン電気会社に勤ること多年。千九百二十四年一時帰国夫人同伴再渡米をなし農園に働くこと数年。其の後タミナル島の南沿岸時報社に入社勤務すること多年。其の間同地日本人会幹事及加州毎日新聞社のサンピドロ支社の通信員等をなす。昭和十一年「サンピドロ同胞発展録」編纂のため再び帰国す。

夫人 やす

「団体関係」

片田村人会前会長及幹事

片田学校交友会北米支部前会長

東散港父兄会並に其他数団体前幹事(注:旧漢字など一部変更)

「人物概伝」で紹介される日本人の記事には、家族写真のほか、経営する店や所有する漁船の写真などがついている。それぞれの出身地を見ると、片田村をはじめとした三重県や和歌山県が目立つが、このほかは静岡、福岡、長野などさまざまだ。

彼らの実績をみると、著者がこの当時「同胞発展録」と銘打ってその歴史をまとめようという気持が理解できるような気がする。しかし、これから数年して日米間で戦争がはじまり、この発展にも終止符が打たれることになる。本書は、サンペドロにおける日系社会の最盛期をとらえたものかもしれない。

旅の途中で、ぶらりと立ち寄ったジャズ喫茶で、私としては日系移民に関して思わぬ収穫を得たことになった。これをきっかけに、旧片田村がなぜアメリカ村になったのかについても調べてみると、興味深い人物の話に繋がっていった。これについては、機会を改めて紹介したい。(敬称一部略)

© 2023 Ryusuke Kawai