慣れるのに3カ月かかったコロニア語

バブル真っ最中の1991年の暮れ、東京で東証二部上場企業に勤めていた私は、何を血迷ったか、邦字紙で働き始めようと思い立った。

ブラジルの邦字紙「パウリスタ新聞」東京支社の面々と面接を受けた時、「日系社会の人は、みんな日本語をしゃべるから、最初はポルトガル語が分からなくても大丈夫だよ」との説明をうけ、安易にそれを信じていた。

だが、その期待はみごとに裏切られた。1992年4月にサンパウロに到着。それから日系社会で使われる日本語方言「コロニア(日系社会)語」に慣れるのに、正直言って3カ月かかった。

だいたいブラジルのことを「伯国」と表記するが、日本ではあまり一般的ではない。昔はブラジルを「伯剌西爾」と漢字表記したから、その表記が邦字紙では一般的だ。

さらにサンパウロ州はキリストの使徒「聖パウロ」を意味する州名であることから「聖州」だ。リオ・グランデ・ド・スル州は、そのまま意訳して縮めた「南大河州」、リオ・グランデ・ド・ノルテ州は「北大河州」、マット・グロッソ・ド・スル州は「南麻州」という具合だ。

書き言葉は覚えればいい。一番困ったのは、日常の「口語」だった。これは残念ながら「書いたもの」としては残らないので、後から勉強できない。体当たりで覚えていくしかない。

たとえば、東洋街で戦後移民に道を聞いたら、「そこのエスキーナでオニブスをペガしてシンクエンタセンターボ払って、プラッサ・ダ・レプブリカのポントでおりればいい」と言われて、「今のは日本語か?」と頭を抱えた。

また、かつては「ヨは~」と自分の事を指す人があちこちにいたが、今はほぼ絶滅した。EU(一人称)が訛って「ヨ」になったという話だが、どこか「高貴な人」っぽく聞こえるユーモラスな響きが好きだった。

「○○をようしききらん(やりきらない)」という九州地方らしき方言も、九州出身者にかぎらず頻繁に使われる。

そこで実感したのは、これは一種の日本語版「クレオール語」だという点だ。《意思疎通ができない異なる言語の商人らなどの間で自然に作り上げられた言語が、その話者達の子供達の世代で母語として話されるようになった言語》(ウィキペディア、2016年11月24日参照)というのがクレオール語だ。

ポルトガル語がメインになる二世、三世らと、いつまでも日本語にこだわる一世移民の間と取り持つ、中間言語のような感じだ。

日本でも地方紙ごとにある独特の表現

この種の独自表現は、日本の地方紙にもなくはない。だが、国内なのでそれは単なる「方言」にしかならない。

たとえば青森の新聞の東奥日報、岩手日報など東北地方の地方紙を読んでいると、独特の「雪」に対する表現がある。

- 踏み固められた雪は「圧雪」

- 雪を克服することは「克雪」

- スキー場のように雪を利用することは「利雪」

- 雪祭りなどのような場合は、雪に親しむ「親雪」

- 信濃毎日新聞でも、「暖冬・少雪傾向」「湿雪」「排雪」

そのほか、感心したのは京都新聞で、京都に入ることを「上洛」(じょうらく)――と表現することだ。今でもあそこは、言葉の上では「都」なのだと実感する。

漢字表現にある独特な工夫

日本から原稿を頼まれて書いたとき、たいてい最初に質問が来るのは「植民地というのは何ですか?」というものだ。

ブラジルでは、日本移民の集団地を「植民地」と昔から表現する。この言葉も、日本国内では帝国主義的な意味でとられがちで、日本国内ではデリケートな扱いが必要だ。とくに「日本移民の植民地」と表現した時、なにか帝国主義的な侵略なのかと誤解されるらしい。

こちら側としては、戦前から使われている慣用語であり、「平野植民地」のように固有名詞にも入っているから、どうしても使わざるを得ない。

古くからあるコロニア語だけに、「入植」(植民地に入る)、「来植」(植民地にくること)、「滞植中」(植民地に滞在している間のこと)、「帰植」(植民地に帰る)、「退植」(植民地を退く)という表現に広がる。他にも「満植になる」(植民地の区画割りした耕地が完売し、入植者で一杯になること)という言い方もした。

戦前の大半の移民は農業労働者だったから、農業関係のコロニア語が多い。大農園のことを「耕地」と表現して「入耕」「退耕」「脱耕」(契約途中で耕地を出ること)などと派生する。

今では殆ど使わないが、かつては「火酒」(アルコール度の強い蒸留酒、焼酎など)と当地でいえばピンガ(サトウキビの蒸留酒)を意味した。

面積の単位を「域」と書いて「アルケール」(2.4ヘクタール)と読ませた。

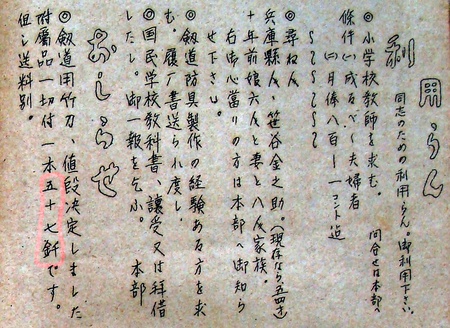

通貨単位には「釬」を使った。日本なら「カン」と読むが、日系社会では「ミル」(1000の意)と読ませた。金ヘンに千でミルだから、よく考えたものだと感心する。

カタカナ表現をどうするか

「カタカナ」というのはもともと外来語を日本語として発音するためのもの。江戸時代までは論語などのように中国語から言葉を借りて、日本語の幅を広げていた。

数少ない例外はフランシスコ・ザビエルら宣教師が持ち込んだポルトガル語のたぐいだ。「カステラ」(ポルトガル語で「城」の意)、カルタ(「札」)、天ぷら(元はテンペーロで「味」)、カッパ(雨具)、屏風(ビヨンボ)など何気なく使っているポルトガル語がある。

このようなカタカナ言葉は戦後、ほんどが英語になった。日本のそんな流れとは全く別のブラジルの場合、コロニア語のカタカナはポルトガル語になった。

例えば「クリスマス」という表現も、邦字紙上では「ナタウ」のほうがピッタリ来る。

「ハンドル」か「ボランチ」か。サッカーの試合で「フォアード」か「アタカンチ」か。はなはだしい例は、英語とポルトゲースが混ざって「ケーキカット」か「ボーロカット」という場合もある。

素敵な表現だと感心した「混ざった使い方」の例としては、「Na Hora(その場で)でツーカーになれる」という言い回しだ。なんとも語呂がよく、今風な感じがして頭に残った。

そのように日本のカタカナは大半が英語だから、邦字紙でそのまま掲載すると、読者から苦情が来る。つい最近も「レガシーって何?」「NGOは?」などと問い合わせ電話があった。

私は1992年からブラジルを中心に生活しているので、その後に日本で生まれた言葉は苦手だ。AKBも最初は何だか分からなかったし、「アラサー」とか「アラフォー」とかも意味不明だった。今でも、日本から来たばかりの人や駐在員と話していて、意味の分からないカタカナを聞くことがある。

邦字紙読者は、自分が日本を出た50、60年前の日本語を大事に守り続けている。その結果、共同通信の配信をうけた記事は日本の日本語そのままだが、ニッケイ新聞が独自に編集する部分に関しては、ほとんど英語のカタカナがないという不思議な紙面ができあがった。

© 2017 Masayuki Fukasawa