第二次世界大戦中の強制収容所の荒涼とした兵舎に住んでいた若きA・ウォレス・タシマ判事は、「[アメリカ社会の]暗い雰囲気、日本人であることには何か不吉なことがある」と感じていた。

日系人はすべて「非アメリカ人」や「反逆者」とみなされていたため、田島氏は、自身のような日系アメリカ人が裁判官になることは考えられない時代に育った。

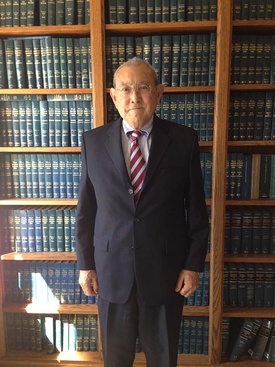

しかし、米国控訴裁判所に昇格した初の日系アメリカ人判事となったタシマ氏は、その考えが間違っていることを証明し、かつては彼自身と日系アメリカ人コミュニティ全体に否定されていた憲法の約束を今や守っている。

初期の頃

1934 年 6 月、アツシ・ウォレス・タシマは、カリフォルニア州サンタマリアで、日本からの第 1 世代移民である一世の家庭に生まれました。

和歌山県出身の彼の父親は、ユタ大学に通うためにアメリカに移住しました。その後すぐに、両親はカリフォルニア州サンタマリアに定住し、父親は農業協同組合の事務局長になりました。

しかし、1938年、田島がまだ4歳のとき、父親が妻と4人の子供を残して亡くなりました。父親の死後、母親は家族とともにロサンゼルスに移住し、田島は人生の大半をそこで過ごしました。

彼は一世の母親の息子として、幼少期は主に日本語を話していました。

「母が英語をあまり話せなかったことは確かです」と田島さんは思い出す。「だから幼稚園の頃の私の第一言語は日本語だったと思います。」

小学校に通う少年のためのキャンプ

1942年にルーズベルト大統領が大統領令9066号に署名した後、田島はアリゾナ州ポストンのポストン戦争移住センターに送られた。ここは戦時移住局(WRA)が組織した10か所の日系アメリカ人強制収容所のうちの1つである。

ポストンでの時間を振り返りながら、田島さんは「もし高校生や大学生だったら、キャンプはまったく違った経験になっていたと思います…でも、小学校に通う年頃の少年にとっては、悪い経験ではありませんでした」と認めた。

WRA の施設は有刺鉄線で囲まれ、常に警備員に監視されていたが、収容所での生活はポストンの田舎ならではの子供時代を彼に提供した。

「毎週末、コロラド川に行って泳ぎに行ったものですが、ロサンゼルスに住んでいたらそんなことはしないでしょう」と彼は説明した。「魚釣りの仕方も学びました。泳ぎ方も学びました…私たちは屋外で多くの時間を過ごしました。」

屋外での騒ぎにもかかわらず、田島は「常に背景に不吉な何かがある」と感じていた。そして、収容所にいる間、彼はある程度、収容政策の妥当性に疑問を持ち始めた。

「理解できなかったのは、年長の少年たちが収容所に入れられ、18歳になると軍隊に徴兵されたことです。彼らが軍隊に行くのであれば、その時でさえ私は『なぜ彼らは収容所に留まらなければならないのか』と考えていました」と彼は回想する。

しかし、彼が投獄は「国が行うべき非常に恥ずべき、不当な行為である」と明確に信じるようになったのは、人生の何年も後になってからだった。

戦後の経験

1945 年 8 月の大日本帝国の降伏後、田島氏とその家族はロサンゼルス地域への移住を許可され、そこで初等・中等教育を続けました。

大学1年生になったとき、田島さんは学業を延期して海兵隊に入隊することを決意した。

「大学に通っていたんですが、ほとんど落第しそうでした」と彼は認めた。「それで、『そうだ、何か他のことをしなくちゃ』って決めたんです」

海兵隊での2年半を振り返り、彼はこう回想する。「あからさまな人種的敵意がたくさんありました…なぜなら…南部の白人のほとんどは黒人と対等に付き合うことを望まなかったからです。」

しかし、軍隊にいた日系アメリカ人として、田島氏はそのような人種的敵意の犠牲者になった記憶はない。

「人種差別を理由に私に与えられた任務や義務はないと思う」と彼は断言した。「実際、私はそれを職業にするよう奨励されたのだ。」

大学時代

田島氏は復員兵援護法の支援を受けて、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)で学士課程を続け、政治学の学位を取得して卒業した。

しかし、「卒業が近づいてきて、その学位では何もできないことがわかった」と彼は説明した。

田島さんは将来のキャリアを模索する中で、外交官になることを検討し、外交官試験に合格しました。しかし、付随する語学試験に合格できなかったため、代替案として法科大学院に目を向けました。

「私は弁護士や知り合いが一人もいませんでした。ただ『ああ、他に何をすればいいんだ?仕事が見つからない』と決めました。それが私がロースクールに通った理由です」と彼は告白した。

ハーバード大学でアジア系アメリカ人4人のうちの1人として

田島氏は弁護士になることを決して望んでいなかったが、全米トップクラスのロースクールの一つであるハーバード大学に入学した。そして驚いたことに、法律の勉強にすっかり魅了された。

「学校を本当に楽しんだのは初めてでした。私はロースクールに通い、とても優秀でした」と彼は語った。

しかし、キャンプを離れて以来、彼が人種差別の力を直接体験したのは法科大学院でもありました。

1958年にハーバード大学ロースクールに入学したとき、500人のクラスのうちアジア系アメリカ人はわずか4人だった。つまり、彼と他のアジア系アメリカ人の同級生は卒業生の1%にも満たない数だった。

「日系アメリカ人は3人いました。私とハワイ出身の少年2人です。そして韓国人の女性が1人いました。当時とはかなり違っていました」と彼は明かした。

アジア系アメリカ人がロースクールにほとんど入学しないのであれば、現役のアジア系アメリカ人弁護士についても同じことが言えるだろう。

「日系アメリカ人の弁護士はほとんどいなかった」と彼は語った。

ごく少数の日系アメリカ人弁護士にとって、自分たちの民族コミュニティ以外のクライアントを代理する機会はほとんど考えられませんでした。

「日本人弁護士は全員リトルトーキョーに事務所を構え、中国人弁護士は全員チャイナタウンに事務所を構えていた。彼らの業務は地元の民族コミュニティに限定されていた。なぜなら、少なくともビジネス界では、人種差別がまだ非常に露骨な時代だったからだ」と彼は強調した。

同様に、田島氏も当時の差別的な採用慣行に苦悩した。

「就職面接を受けたが、どこも雇ってくれなかった。大手企業もなかった」と彼は思い出す。

ある面接で、彼はこう言われた。「そうですね、私たちはあなたを雇いたいですし、あなたの成績もなかなか良いのですが、私たちのクライアントはそれを我慢できないでしょう…申し訳ありませんが、私はあなたを助けることができません。」

「ですから、その理由が人種差別であることは明らかでした…しかし当時は、それは問題ではなく、かなり広く受け入れられていました」と彼は説明した。

カリフォルニア州司法長官のために働く

あらゆる挫折にもかかわらず、田島氏はカリフォルニア州司法長官の職をオファーされた。

「当時、スタンレー・モスクが司法長官でした。スタンレー・モスクが私を雇いました。そして…それは、非常に、良い公職だったと思います」と彼は主張した。

田島氏は司法次長在任中、裁判弁護士としてのスキルを磨くためにあらゆる機会を熱心に探し求めていた。

「私は法廷に立つためなら何でもしました。いわゆる不法行為弁護の仕事、政府弁護の仕事、契約の仕事などを行いました…、そしておそらくカリフォルニア州のサンルイスオビスポから南はインペリアル郡まで、すべての郡裁判所に行ったでしょう」と彼は主張した。

プロの世界で昇進する

田島氏は司法長官事務所での勤務後、アムスター株式会社の弁護士として民間企業で勤務した。

当時の雇用差別にもかかわらず、田島氏は最終的に同社の副社長に就任しました。アムスターでのキャリアを終えた後、田島氏は数年間、民間の法律事務所で独占禁止法の実務に従事しました。

日系アメリカ人のプロフェッショナルとしての自身の経験について、彼は次のように回想する。「当時フォーチュン500企業だったアムスターのような大企業や大手法律事務所では、アジア人や日系アメリカ人、あるいは他の少数民族はほとんどいませんでした。白人でないのは私だけという状況になることも多々ありました。」

当時、非常に数少ない日系アメリカ人弁護士の一人であった田島氏は、人種的背景のせいで必然的に弱体化されました。

あるエピソードでは、法律事務所に勤務していたとき、ジョン・オースティンという別の弁護士が、ある問題で顧客に田島氏を推薦した。

「それで私は依頼人と会いました。そして帰り際に、依頼人はジョン・オースティンに会いに立ち寄りました。ジョンは私に会いに来て、依頼人は私を弁護士にしたくないと言っていました。彼は決して言いませんでしたが、それは私が日本人だからだったに違いないと思います」と彼は語った。

しかし、オースティンは依頼人に対して「そうですね、この事件は彼に任せなければなりません。ですから、あなたが彼を望まないなら、私たちはこの件を引き受けることはできません」と言ったのは評価に値する。

オースティン氏のような同僚は人種差別的な行為に異議を唱えるだろうが、田島氏は「でも、そういうことはしょっちゅう起きているんです」と主張した。

法廷で最高の席

田島氏が連邦判事になるという考えに初めて出会ったのは、法科大学院1年生の時だった。

「私が法学部1年生だったとき、ボストンの米国地方裁判所、古いスコレースクエア裁判所で非常に有名な事件が審理されていました。私たちのグループで裁判を見に行くことにしました…そして、裁判所で一番いい席は裁判官が座っている真上の席だと私には明らかでした…彼が法廷をコントロールし、裁判をコントロールし、裁判を進めていたことに疑いの余地はありませんでした」と彼は回想します。

彼はワイザンスキー判事に畏敬の念を抱きながら座り、心の中でこう言った。「ああ、連邦判事になれたらいいな。それが僕のやりたい仕事だ。」

その後、1977年にジミー・カーターが大統領に選出されると、田島氏は自らが米国地方裁判所判事を務めるチャンスを見出しました。

「カーター氏は、(1)しばらく裁判官の職にとどまれるほど若く、(2)弁護士として高い評価と献身性があり、進歩的な考え方を持ち、当時の民主党の精神にのっとった人物を探していたと思う」と同氏は説明した。

1980年に彼がカリフォルニア州中部地区の連邦地方裁判所判事に任命されたのと同時に、カーター大統領は連邦判事に他の多くの少数民族を前例のない形で選出した。

「カーターは連邦裁判所の多様化に多大な努力を払った最初の大統領だった」と彼は主張した。「彼はカリフォルニア州で、少数民族、黒人、ラテン系、アジア系、そして多くの女性を任命した。前任者たちはほぼゼロだったが、カーターはそうさせた。その一翼を担えたことは良かった」

米国控訴裁判所初の日系アメリカ人判事

田島氏は米国地方裁判所で15年間勤務した後、1996年にクリントン大統領によって米国第9巡回区控訴裁判所に昇格した。

田島氏は今回の任命により、米国控訴裁判所判事として史上初の日系アメリカ人、そして3人目のアジア系アメリカ人という称号を得た。

「クリントン大統領はカーター大統領と同様、控訴裁判所の多様化に積極的に取り組んでおり、それが私が任命されたきっかけの一つだったと思う。それが主な理由かどうかは分からないが、一部であったことは確かだ」と彼は説明した。

初の日系アメリカ人巡回裁判所判事を務めたことは、確かに驚くべき偉業でした。

実際、1958年に田島氏が法科大学院に入学したとき、州全体の約1,000人の裁判官のうち、彼が知っていた日系アメリカ人裁判官はロサンゼルス上級裁判所のジョン・アイソ裁判官1人だけだった。

「そういう意味では、私だけでなく他の多くの日系アメリカ人が現在、地方裁判所に、そして州裁判所に大勢の人々が判事として入っているのは良いことだと思います」と彼は語った。

しかし、司法の枠を超えて、田島氏は政府のあらゆる側面における民族の多様性を重視している。

「我々は皆同じ法律を適用しようとしているが、人々はどんな仕事にも個人的な経験を持ち込むものだ…だから、裁判所を含む政府機関は、今日のアメリカが代表する多様性を反映するよう努めるべきだと思う」と彼は主張した。

投獄から学ぶべき教訓

画期的なコレマツ事件で、タシマのような日系アメリカ人をポストンのような強制収容所の不毛な土地に収容することが正当化されてから70年が経った。そして興味深いことに、タシマは今、かつて大統領令9066号が合憲であるとの判決を下した同じ巡回裁判所に勤務している。

前任者たちの判決にもかかわらず、「私は日本人の強制収容は間違いなく間違っていたと信じており、その信念が裁判官としての私の姿勢に影響を与えていると思います」と彼は主張した。「言い換えれば、私は他の多くの裁判官よりも、政府の行動を常に信頼する傾向がはるかに低いと思います。」

収容所で過ごした時間は必然的に彼の裁判官としての考え方に影響を与えたが、彼の司法キャリアは今日の投獄に対する彼の考え方にも影響を与えている。

「(私の弁護士としてのキャリアによって)これは不当なものだという私の見解はより確固たるものになったと思う」と彼は説明した。

彼はまた、投獄が現代社会のより大きな問題の一部であると認識するようになった。

「大統領令9066号の根底にある同じ原則や同じ概念が、今日でもさまざまな状況で機能していると思います。私たちがしていないことの一つは、国として今日行う決定に情報を提供するために、私たちの歴史に十分な注意を払っていないことだと思います」と彼は公言した。

遺産を残す

田島氏は、米国控訴裁判所に任命された初の日系アメリカ人として歴史を築いたが、謙虚な姿勢を崩さず、長年にわたって指導してきた弁護士たちに自身の遺産を託している。

「連邦判事には1年間の法務書記官がおり、毎年法務書記官が入れ替わります。そのうちの何人かは裁判官になり、何人かは法科大学院で教鞭を執り、多くは民間の弁護士事務所や政府機関で弁護士として働いています」と彼は説明した。

「だから、私が残す遺産は、私が亡くなった後何年も経った後も、私の法務書記官たちが残す影響や彼らのキャリアという点においてより重要になるだろうと思う」と彼は主張した。

謙虚な性格にもかかわらず、日系人の連邦判事としての34年間のキャリアは、私たちにインスピレーションを与え、裁判官も実は私たちと同じような外見をしていることを思い出させてくれる。

ディスカバー・ニッケイでA・ウォレス・タシマ判事の口述歴史インタビューを見る >>

© 2014 Sakura Kato