米国から見た日本

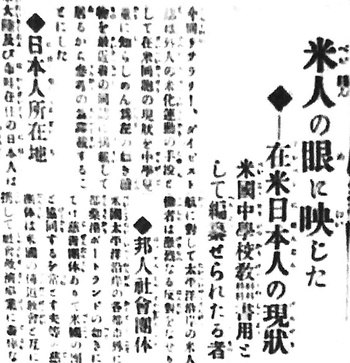

「米人の眼に映じた在米日本人の現状・米国中学校教科書用として編算せられたる者 ―邦人の愛国心―」(1919年11月13日号1)

「愛国心は日本人の生活に取って最も大切なる者なりと聞く。去れど、日本人は出生国よりも移住国に以上の忠誠を盡す国民なり。

昔時日本が幾多の藩に分れ居たる頃、自己の藩を去りて他の藩に移りたる以上は其藩の為に生命を捧ぐるを以って至当とするの習慣ありたるが、現今に至る迄日本人は右の良習を保持しつつあり。日本より米国を訪問する政治家等は在米日本人に米国に忠良ならんことを勧告するを常とす」

「米国人の対日感情」(1938年3月7日号)

「鶴見祏輔氏は5日出帆の郵船氷川丸で帰朝したが、出帆に先立ち左の如く語った。

『今回の渡米は主としてニューヨーク、ワシントンに滞在して、米国の知人達に接触したが、米人の対日感情は依然として悪い。しかし段々緩和されて来る傾向は見える。今回が7回目の渡米であるが、演説をしなかったのは今度だけで、今日の米人は日本の立場を説明したところでわざと聞こうとしない状態にあるので、これを無理に説くよりも彼等の云ふ事を聞くといふ態度をとってきた。そして彼等の多くも個人的に日本人を悪く思ってゐるのではなく、戦争を嫌ってゐるので自然、対日感情が悪くなってゐるのである』」

北米時事社社長の有馬純義氏は、花園一郎の名で執筆しているコラム「北米春秋」で米国の対日感情について次のように語っている。

「米国の対日感情」 (1939年1月4日号)

「米国の対日感情は一時多少緩和されたやうであったが、最近の状勢は余程悪化し、更に英米共同歩調形式の傾向も漸次明瞭となりつゝある。(中略)米国は戦争に訴へてまで日本を圧迫せんとする意志を持って居るであるかと云ふとそれ程までの決心があるとは思へない。(中略)

米国は日本に対して何等か圧迫、ないしは報復の措置に出たいのだが、さりとて自ら紛争の渦中に投ずるのはいやである。即ち自分等は飽くまで米国伝統の孤立主義を捨てることは出来ぬと云ふジレンマに陥るのである。そこに英国からの誘ひの手が延びて来つゝある。米国民はそれを恐れつゝも早くもその手にのりつゝあるのだ。英米の極東に対する共同態度は既に争ふべからざる状勢にある」

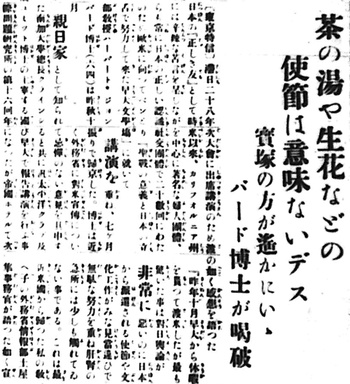

「茶の湯や生花などの使節は意味ないデス。早大文学部教授バード博士」(1939年6月6日号)

「滞日28年日本の『正しき友』として、時には辛辣な苦言を呈しながらも、日本の正しい認識のため欧米に向ってペンと舌で努力してきた早大文学部教授ハーバート・ジョン・バード博士(64歳)は、昨秋10月親日家として知られた南加大学総長クラインシュミット博士の主宰する国際問題研究所の第16回年次大会に出席講演のため渡米以来、カリフォルニア州を中心に著名な婦人団体、社交団体で二十数回に渡り『聖戦の意義と日本の立場』について講演を重ね、七カ月振りで帰京した。(中略)

博士は帝国ホテルで次の如く感想を語った。

『昨年10月早大から休暇をもらって渡米したが、最も驚いた事は対日世論が非常に悪いのに日本から派遣される使節や文化工作がみな検討違ひで無駄な努力を重ね肝腎の急所には少しも触れてゐない事である。(中略)

日本の真意を認識させる秘訣は米国の様な実際的でスピード的な国民には即問即答にある。それから派遣する人物は人間的である事と活動的である事が肝腎だ。文化外交も悪くないがスピード時代の現代米国人に対して茶の湯、生花、能カブキの講演や使節などは全く無益である。

若し滞日世論をよくするためならナンセンスだ。米国人の心を感動させるためにはラフカデイオ・ハーン(小泉八雲)の様な高い日本の芸術、文学、詩歌か或は純真な日本のオリムピック選手、柔剣道の学生使節、明朗な宝塚少女団の方が遥かに効果的だ。

スポーツ日本の前には米国は本当に兜を脱いだ。日本は偉いなァ、日本は良いなァと思はせる事こそ対日世論を改善する唯一の方法だ。私は日本の友として日本政府に対し衷心より忠告する次第です』」

日米親善に貢献した 宝塚少女歌劇団

宝塚少女歌劇団一行は1939年4月5日に日本を出発した。サンフランシスコ、ニューヨーク両万博にて多くの白人客が来場し大盛況となった公演後、6月8日にポートランド、13日にシアトルへやって来た。14日は市内観光を行い、太陽ガールズの歓迎会に臨む。メーン街頭には黒山の人だかりができ、まるでお祭り騒ぎとなった。

「宝塚少女歌劇団愈々今夕初公演」(1939年6月17日号)

「今夕8時30分からシアトルで米土に於ける最終公演の幕をあけるが、入場券の売行き良好で大人満員が予想されてゐる。プログラムは桃園ゆみか、響千鈴の唄でタカラヅカ・ガール30名の宝塚音頭で始まり、小夜福子、桜町公子らの御祝儀三番唄、春日野八千代と草笛美子の大阪の娘など18場ほかに、彦根屏風などの一幕物もあり、明日曜は午後3時と8時30分の二回に渡り公演される」

「雪のㇾニアで記念のスナップ」(1939年6月17日号)

「中央が水野夫人、左が草笛美子さん、右が春田愛子嬢、前列の中央がリ・アン千晃さんその右が桜町公子さん、撮影6月15日、中田政八氏」

この宝塚少女歌劇団のアメリカ訪問は、日米親善に大きな役割を果たし、シアトル在住日系人の日米親善の後押しをしてくれる大きな効果があったようだ。

日米親善に努めたシアトル日系人

北米時事社社長の有馬純義氏は、コラム「北米春秋」で日米親善について次のように述べている。

「日米両国の責任」花園一郎(1939年10月27日号)

「日米関係を正しき軌道に乗せてその調整をはからんとする意図が両国政府間に相当積極的に動き出して来たことは、この際太平洋の雲行を明朗にするものとして我々は衷心よりこれを歓迎する。(中略)

若し米国の監視なくんば日本はどんな事をして居るか知れない、などと考へるのが抑々そもそもの自惚れである。而してそれは米国民の東洋知識皆無の暴露以外の何物でもない。通商条約廃棄通告の如きもそれに外ならなかった。今日までの日米親善は先ず日本が米国に叩頭(こうとう)し弁明し、哀訴あいそすべきものなるかの如く考えられて来た。そこで米国人は日本に物を売らねば困るのは日本のみであるかの如く考えて居る。

日本が叩頭すれば日米親善、今頃日本にもそんな事を考えて居るものは一人もない。日米親善は我々の絶対的主張である。これによって太平洋の平和は確保されるのである。その日米親善は飽くまで、両国対等の立場に於て結ばれるものでなくてはならぬ。それは両国相互の責任である。この認識に出発せざる国交調整は無意味である」

日商の定期役員会ではシアトル在住日系人に次のように呼びかけている。

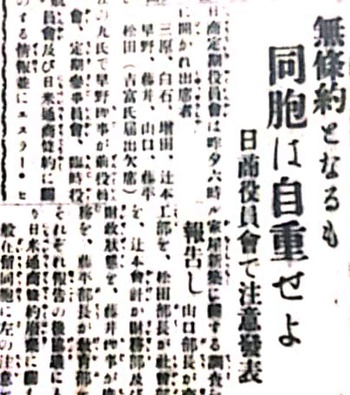

「無条約となるも同胞は自重せよ」(1939年12月12日号)

「現行日米通商条約は米国政府の廃棄通告に依って明年1月26日失効となるが、之に替るべき新条約が締結せらるゝや否やは何人も是を予測する事はできない。唯我々在留同胞は日米両国政府当局の善処に信頼し、苟(いやしく) も軽挙することなく忠実に各自の職場を守り、先覚が辛苦築き上げた五十年の歴史を無意義に終わらしめぬ様、大いに自重せねばならぬ。

定期役員会終了後、佐藤領事、伊東忠三郎氏、沖山栄繁氏、前野邦三氏、有馬純義氏、郵船村尾氏ら幹部が出席し、本件についての重要協議を行った」

日米通商条約失効後に新契約締結の期待をする記事も多くみられたが、日系人の期待もむなしく、1940年1月26日以降は無契約状態でのアメリカでの生活を強いられることとなった。

筆者の感想として、シアトル在住日系人は、終始日米親善に努めていた。第21回、22回でお伝えしたように1938、39年頃に、シアトル在住日系人はコミュニティチェストやポトラッチ祭への積極参加により白人社会と友好関係を保っている事が確認できた。当時の日米関係の険悪化にも拘わらず、シアトルでは白人社会と共存共栄を図り、友好関係を構築していると感じた。本稿でお伝えした日本人会、県人会、理髪業組合、ホテル業組合等を始めとするシアトル在住日系人コミュニティが総力を上げて、常に日米親善の懸命の努力をしていたことが伺えた。

筆者より

24回にわたる本連載は『北米時事』記事から、シアトル在留日系人社会のベースを築いた一世たち、そしてそれを発展させていった二世たちがさまざまな分野で幾多の困難にめげず活躍、奮闘した姿を見ることができました。本連載を多くの方々にご愛読いただき感謝申し上げます。

(*記事からの抜粋は、原文からの要約、旧字体から新字体への変更を含む)

注釈:

1.特別な記載がない限り、すべて『北米時事』からの引用。

参考文献

在米日本人会事蹟保存部編『在米日本人史』在米日本人会、1940年

伊藤一男『アメリカ春秋八十年』PMC出版社1982年

飯野正子『もう一つの日米関係史』有斐閣、2000年

*本稿は、『北米報知』に2023年3月27日に掲載されたものに加筆・修正を加えたものです。

© 2023 Ikuo Shinmasu