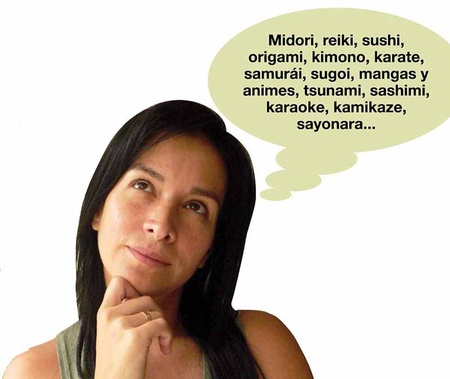

Me despertó una llamada de Midori, me dijo que se había metido a un curso de reiki y me preguntó si quería almorzar sushi con ella. La había conocido en un taller de origami la semana anterior y me gustó, no sé por qué pensé que un kimono le quedaría perfecto. Acepté y quedamos en un lugar y una hora. Salí de mi casa rápido para no llegar tarde a mis clases de karate. Asisto desde que muy niño, recuerdo que soñaba con convertirme es todo un samurái. Luego de eso volví a mi casa y me di cuenta que tenía tiempo para leer la revista Sugoi, que siempre tiene buenos artículos sobre mangas y animes. Me entretuve tanto que se me hizo tarde y salí volando para encontrarme con Midori. Había tanto tráfico que me retrasé más. Esa situación me hizo recordar que quieren implementar algo llamado “ola verde”, un plan para agilizar el tránsito. Pero en ese momento yo necesitaba más un “tsunami verde” que me lleve directo al restaurante. Al final llegué como media hora tarde y Midori estaba molesta. Le ofrecí invitarle no sólo el sushi sino también una porción generosa de sashimi y llevarla más tarde al karaoke. Me arriesgué tanto como un kamikaze, pero de nada sirvió. “Sayonara”, me dijo ese día y desde entonces procuro salir siempre más temprano a todas mis citas.

Algunas palabras japonesas han calado hondo en el castellano peruano. No sólo se usan en los contextos que mandarían su verdadero significado, sino que están presentes en una conversación cualquiera. Para Julio Hevia, sicólogo y estudioso de la lengua, en el Perú se han producido tantos choques culturales que no sorprende que la fonética japonesa atraiga tanto.

“Son como cortocircuitos constantes que se han producido con el pasar del tiempo. La inmigración japonesa no sólo trajo su comida y su música, sino que la lengua también se fundió con la nuestra. Eso, sumado a la gran variedad de programas japoneses que se pasan en la televisión, ha permitido que los jóvenes asimilen mejor algunas palabras generales”.

Asimismo, Hevia, autor del libro de jergas “Habla jugador”, sostiene que esta asimilación se produce con mayor intensidad en la población joven porque son los que están más abiertos a los cambios.

“Son los muchachos los que son más flexibles en su lenguaje, transforman las palabras, las cambian, las recortan, las invierten y eso los convierte en un grupo que acepta más y mejor nuevas palabras. Por el contrario, personas adultas o mayores no son tan permisibles”, apunta Hevia.

Palabras íconos

Buena parte de la razón de que palabras japonesas se usen con naturalidad en el castellano es su poderoso significado. El japonés ofrece palabras que son una definición en sí mismas. Al decir ‘samurai’, no estamos diciendo que se trata de un guerrero cualquiera. La particularidad de la palabra es que se remite a una persona específica con características definidas.

La cultura japonesa es tan diferente y única que las palabras de otros idiomas no bastan para definir y explicar. Otro ejemplo es el de la palabra ‘karaoke’, que remite a una actividad propia del japonés. En ninguna otra parte del mundo se dio con tanta popularidad el cantar leyendo las letras de las canciones. Es por eso que ahora es una palabra universal.

Asimismo, la gastronomía japonesa viajó y se impuso en el resto del mundo llevando consigo sus palabras. El ‘sushi’ trascendió no sólo por su sabor, sino también por su nombre. Quién sabe si tendría el mismo éxito si se le llamara de otra forma en el Perú.

La tecnología

Los avances tecnológicos aumentan nuestro vocabulario y ahora estamos en un contexto de nuevos productos y artefactos inventados. Parte de la hegemonía de esta revolución tecnológica la tiene, sin duda, el Japón y para Julio Hevia esto también es un factor a tomar en cuenta.

“Es una forma de adquirir fácilmente los sonidos japoneses. Me parece que hay una facilidad en el consumidor contemporáneo para capturar lo que es proliferante, lo que se puede adherir. Lo estable huele a viejo, incluso la memoria de la gente es de ahora, de corto alcance, debido a la tecnología. Dependemos de ella y eso nos obliga a aprender nuevas palabras”, asegura.

En cuanto a la televisión, las series japonesas como Jiban o Liveman, o las decenas de animes que han tenido tanto éxito en el medio han familiarizado a las personas con los nombres japoneses. No es coincidencia que ahora algunos peruanos no nikkei bauticen a sus hijos con nombres oriundos de Japón. Antes sucedió con los “Michael” y los “John”, ahora se trata de Midori y Ryu.

Muchos científicos sostienen que el conocimiento empieza con el lenguaje. Si es así, tener un lenguaje variable y enriquecido con otras influencias no hace más que aumentar nuestros saberes. Bienvenidas, entonces, las palabras japonesas.

* Este artículo se publica gracias al convenio entre la Asociación Peruano Japonesa (APJ) y el Proyecto Discover Nikkei. Artículo publicado originalmente en la revista Kaikan Nº 42.

Text © 2009 Asociación Peruano Japonesa y Daniel Goya Callirgos; Fotos: © 2009 Asociación Peruano Japonesa