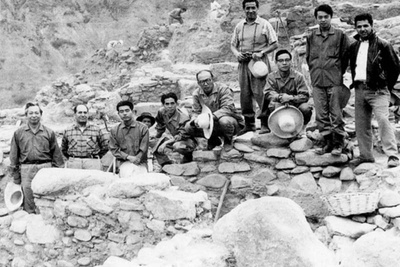

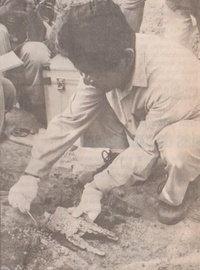

1960 年に初めてペルーに到着したとき、大貫義雄はまだ 23 歳だった。日本の人類学者泉誠一率いるチームの一員として、ワヌコ (ペルーの中央山脈) に建てられた建築群コトシュの発掘調査を行った。ペルー)。

それ以来、彼は定期的にペルーを訪れています。 1988 年に、彼はカハマルカ (北部の山々) にあるクントゥル ワシ儀式センターで働き始めました。 2010 年にデ サン マルコス大学市長から名誉博士号を授与されました。今年(2011年)、彼は共和国議会で日本の人類学者井口欣也と著者を共有する本『原始の双子』を発表した。クントゥル・ワシ寺院の宝物。

考古学者のルイス・ギレルモ・ルンブレラス氏にとって、大貫氏はペルーで現地調査を始めた熱心な若者だった頃から知っているが、彼の日本人同僚もまたカハマルカ人に過ぎない。

大貫さんは旧友の言葉に微笑んだ。ペルーは彼にとって第二の故郷のようなものです。 「人々は私をカハマルカ人のように扱いますが、私は以前は半分ワヌケーニョだと思っていました(笑)。私も(ワヌコと)共感しましたが、その後、カハマルカでより多くの時間を過ごしました」と彼は言います。

この日本人研究者は半世紀以上ペルーに戻っている。ちょうど 51 年は、コトシュ、クントゥル ワシ、ワカロマ考古学センター (カハマルカ) という 3 つのマイルストーンを迎えました。

「ペルーはかなり裕福でした」

東京大学名誉教授の大貫氏は、古代ペルーの歴史の研究者であるだけでなく、ペルーの現代史の直接の証人でもあります。彼は私たちの国のあらゆるものを見てきました。

しかし、彼はペルーで起こった変化と彼の国が経験した変化を切り離すことはできません。

「1960 年の私の印象は、ペルーはかなり裕福で、かなり発展した国だということでした」と彼は言います。

当時、中産階級の家庭に属していた彼は、生活水準はペルーの方が高いと感じていた。

「私の父は公立学校の教師でしたが、収入はあまり多くありませんでした。私たちは部屋が 2 つしかないとても小さな家に住んでいました。それから私たちは(家に)少し大きくなって、庭があり、犬を飼っていましたが、車は持っていませんでした。当時、日本では車を持っている人はほとんどいませんでした。ペルーでは多くの人が車を持っていました。 (日本で)免許を取得できたのは素晴らしいことだった」と彼は振り返る。

当時の違いは特にポケットで顕著でした。

「私にとってペルーは食べ物や種類が豊富で、肉が豊富でとても豊かに思えました。私たちにとって人生は高価でした。 「東京大学の教授は150ドル稼いでいましたが、200ドルには届きませんでした。私たちはここに来ましたが、良いレストランでは食事をすることができず、安いレストランで食事をしました」と彼は言う。

大貫は、リマのダウンタウンの古い華やかさを思い出させます。ヒロン デ ラ ウニオンのおしゃれなショップ、サン イシドロやミラフローレスの人々が訪れたメトロのような映画館などです。 「すべてが中心にありました」と彼は言います。

しかし、彼はまた、彼の国ではそれほど明白ではなかった、富裕層と貧困層の間の深い違いも強調しました。 「(ペルーの)農民は非常に貧しかった。日本の農民はより豊かで、良い家、良い衣服を持って暮らしていました」と彼は言います。 「リマにも貧困はありましたが、それほど目立ったものではありませんでした。地方は貧しかったのです」と彼は付け加えた。

この日本人考古学者はまた、リマの様相を少しずつ変え始めた移住現象を目撃しており、例えばサンボルハのメソクラティック地区が農場であり、混雑したハビエル・プラド通りがほぼ処女地帯であったことを今でも覚えている。 「車はほとんど走っていませんでした、ご心配なく。時速 100 キロメートルで、ドーンと走ればいいのです」と彼は笑いながら言う。

大貫が初めてペルーに足を踏み入れたとき、その大統領はマヌエル・プラドでした。その後、フェルナンド・ベラウンデが政府宮殿に到着し、コトシュを訪れたときに出会った。

1968年にフアン・ベラスコが起こしたクーデターは彼を驚かせた。 「軍事政権?これは何ですか?日本ではこれほど劇的な変化はなかった。 「同じ与党だよ」

1960年当時、日本の中産階級の家庭には洗濯機はなく、冷蔵庫はほとんど贅沢品でした。車を所有することが夢でした。 10年後、日本の状況は改善したが、ペルーはさらに貧しくなった。農業生産は減少し、以前は贅沢だった食料品を輸入しなければならなくなった。

ペルーへの最初の訪問中に大貫が指の間からお金が砂のように滑り落ちていくと感じたとしても、1970年代の終わりには状況は逆転していた。

以前は、彼と日本人の同僚はタクシーに乗ることができず、トラックで移動し、安ホテルに泊まらなければなりませんでした。それは私たちの後ろにありました。彼らはもうお金のことを心配する必要がありませんでした。

「1か月経っても、まだたくさんのお金が残っています。再計算します。 「おいおい、うちは本当に金持ちなんだよ。」私たちはどこでもタクシーを使いました。 「1日の料金はいくらですか?」 'そんなに'。 「さて、明日から午後まで、あなたは私の行きたいところへ私を連れて行ってくれるでしょう。そして私を待っていてください。」クスコのアレキパに到着し、アルマス広場で「最高のホテルはどこですか?」と尋ねました。 「さあ、行きましょう。」私たちは値段も聞かずに(ホテルを)占拠した。問題ありません(笑)。 「なんてことだ、どう変わったんだ、ペルーはとても安いんだ」と彼は回想する。

ペルーは1980年代にハイパーインフレとテロリズムに襲われ、さらに貧困化したと大貫氏は振り返る。当時、ワヌコへの旅行、つまり地方への旅行は非常に危険でした。今、この惨劇は一般的な犯罪です。彼は高速道路強盗を恐れて夜は動かない。

サック、アドボ、クイ、チチャロン…

何年が経っても、大統領が誰でも、経済状況がどうであっても、ペルーには決して変わらないものがあります。それは、ここの食べ物がおいしいということです。この日本の考古学者はペルー料理の呪縛に抵抗できなかった。

「セビチェ、特にスープ、チュペ、それらすべてが好きです。アドボ、オッソブーコ、よく調理された焼きヤギも。スパイシーなモルモットも好きです。またはモルモットのフライ。ああ、チチャロンも、いいチチャロン、そうだね」と彼は明かす。

過去半世紀にいくつかの変化があったのはペルーだけではない。 「日本もこの50年で大きく変わりました。自分が日本人であることを感じられない時もあります(笑)。日本の新しい顔は何になるでしょうか?特に若い人の習慣や話し方が理解できないことがあります。私たちが同じ歴史を共有しているのか、同じ文化を共有しているのかわからないことがあります(笑)」と彼は認めます。

大貫義雄が母国で完全に快適に過ごすことができない場合、サンマルコス大学が彼に名誉博士号を授与したペルーに行けば、それができるかもしれない。 「人生最大の名誉です」と彼は言う。光栄です、博士。

※この記事はペルー日本人会(APJ)とディスカバー・ニッケイ・プロジェクトの協定により掲載されています。元は 2011 年 6 月の『Kaikan』誌第 57 号に掲載された記事をディスカバー・ニッケイ向けに編集したものです。

© 2011 Asociación Peruano Japonesa; © 2011 Foto Yoshio Onuki: Asociación Peruano Japonesa / Álvaro Uematsu