希有な人生行路とその功績

自らの意志で海外に渡り、新しい人生を拓いていく多くの移民、移住者がいれば、漂流の果てにたまたま異国にわたり想像もしなかったような人生を送った人もいる。江戸時代の後期、漂流中にアメリカの捕鯨船に助けられアメリカ本土へ行き、やがて日米の交流、親交に尽くしたジョン万次郎(中濱万次郎)は、その典型ではないだろうか。

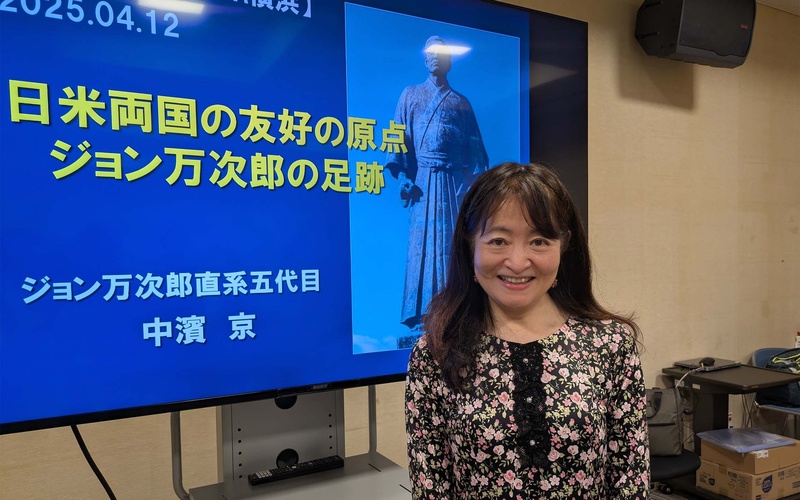

米国大陸に初めて上陸した日本人としても知られるこのジョン万次郎の人生と人となり、そして日米関係に果たした役割について、ジョン万次郎直系5代目にあたる中濱京さんの講演「日米両国の友好の原点−ジョン万次郎」(移民研究会、JICA横浜 海外移住資料館共催)が、4月12日JICA横浜で行われた。

万次郎が歴史上の有名人であるだけに、移民研究者のほか歴史愛好家など、定員の40人をはるかに超える人が詰めかけた。講演がはじまる前、会場には歌声がきこえていた。これがアメリカの往年のフォーク・グループ、ブラザース・フォー(The Brothers Four)が、かつて万次郎をテーマに歌った「In the Name of Brotherhood (In the Spririt of John Manjiro)」と紹介されると、会場からは「そんな歌があったのか」といった声も聞かれた。

登壇した中濱京さんは、まずは数奇な人生を送った先祖のジョン万次郎の人生を、中濱家に残る資料などをもとにしながら、時代を追って話した。

講演をもとに万次郎の足跡をたどってみると・・・・・・。

万次郎は、1827年に高知県の南西端である足摺岬の中濱で生まれた。9歳で父親をなくし早くから家計を助けるために漁師として働いた。1841年、14歳のとき兄弟と友人の5人で漁に出た際に黒潮に流され漂流してしまう。こうした場合たいてい北方のカムチャッカの方まで流されてしまうのだが、この年の黒潮は蛇行していたため、万次郎たちは南東方面の鳥島に漂着する。

鳥島は、多くの日本の船が漂着するところでもあった。万次郎たちはアホウドリを食べるなどして生きながらえていたところ、漂着して143日目にしてアメリカの捕鯨船ジョン・ハウランド号に救助される。ホイットフィールド船長はハワイで4人を下ろしたが、万次郎にはアメリカ行きをもちかけたところ彼は誘いに応じ、1843年5月、船の母港であるマサチューセッツ州のニューベッドフォード港で上陸した。

船長は万次郎をニューベッドフォードの隣りのフェアフェイブンにある自宅に寄宿させるなどし学校に通わせると、万次郎は勉学に励み町で最高の学校にも進学、高等数学や航海術などを学んだ。また、敬虔なクリスチャンである船長は万次郎を教会に通わせた。当初、船長が通っていた教会へ彼を連れて行ったが、白人でないことで差別されると、憤慨した船長は、万次郎を受け入れてくれるユニテリアン教会に通うことにした。

1846年5月、19歳のとき万次郎は、誘われてフランクリン号という捕鯨船に乗りニューベッドフォードを離れた。航海途中のハワイでは昔の仲間と再会したが、鎖国中の日本に帰ることはできず、捕鯨を続けたのち1849年9月再びニューベッドフォードに戻った。

この年、日本への帰国を目指した万次郎は、資金稼ぎのため当時ゴールドラッシュで沸くカリフォルニアのサクラメント近くの金山で働き資金を得た。1850年9月サンフランシスコから出航、途中ハワイで昔の仲間に会い、二人を連れて日本へ向かい母に会いたい一心から重罪をも覚悟で1851年、今の沖縄本島南部に上陸した。

琉球(沖縄)を治める薩摩藩や長崎奉行所などで長期にわたり取り調べを受けた万次郎は、1853年ようやく故郷の土佐で12年ぶりに母に会うことができた。既にこのとき万次郎の墓も作られていた。

その後、土佐藩では、万次郎からのアメリカ事情についての聞き取りをもとに河田小龍が「漂巽紀略全四冊」をまとめた。するとこれが多くの藩士に影響を与えた。また、万次郎は藩校で英語を教えた。

1853年浦賀にペリーが来航、翌年再来航することになり、万次郎は幕府から呼び寄せられて江戸に行きアメリカ事情を伝えた。さらにペリーとの通訳に備えたがスパイの嫌疑をかけられ実現しなかった。

1860年、アメリカに行く遣米使節団を乗せたボウハタン号の随行船である咸臨丸に万次郎は通訳として乗船、アメリカに渡るとかつて暮らしたフェアフェイブンを訪ね、恩人であるホイットフィールド船長と20年ぶりに再会した。やがて迎える明治維新を築いた重鎮たちに影響を与えた万次郎は、1898年71歳でこの世を去った。

万次郎がつないだ人と人の友好

以上が万次郎の生涯の概略だが、振り返れば、ホイットフィールド船長との出会いがその後の人生を決めたと言っても過言ではない。遭難し身一つになってしまった万次郎に対する船長の支援がなければ、一漁師からアメリカとの絆を作るまでの人物にはなっていなかっただろう。

中濱家に伝わっていることとして、「ホイットフィールド船長から学んだものは、隣人愛だということです」と中濱京さんは強調する。

中濱家とホイットフィールド家は、万次郎亡き後に交流が生まれ、それは戦争を挟んで戦後から今日まで続き、いまや5代にわたっているという。日米開戦直前の1940年には、ルーズベルト大統領の特命でホイットフィールド家4代目とペリー提督の孫などが来日し、中濱家を含め三家族が集った

「戦時中は、ホイットフィールド家では中濱家のことをずいぶん心配してくれたようです」という中濱さんの言葉からも、国家の枠を超えた友好関係がわかる。

移住した先祖を何代にもわたって顕彰し海外と友好関係を作っている中濱家について、この講演のきっかけを作り司会を務めた柳澤幾美氏(南山大学非常勤講師)は、「他に例が思い浮かびません。ホイットフィールド船長とのつながりが大きいのではないでしょうか。さらに、ペリー提督の子孫や、ハワイで万次郎たちを助けたデーモン牧師の子孫とも交流が続いています。そうした人と人とのつながりが、継続的な顕彰活動を可能にしているのかもしれません」と話す。

ユニバーサルな思想の持ち主

ホイットフィールド船長の出会いに加えて、万次郎自身の才能と努力、そして人柄も当時の日本での彼自身の人生の可能性を開いたといえる。柳澤さんは、昨年3月、万次郎が暮らしたマサチューセッツ州フェアヘイブンでの調査などから、万次郎像として「非常に好奇心旺盛で順応力に富んだ少年であったこと、そして何よりも人間として誰とでも接することができたユニバーサルな思想の持ち主だったのではないか」と言う。それを身につけた背景としては、捕鯨船という海の上での経験や平等主義や平和主義を掲げたユニテリアン教会からの影響などをあげる。

ジョン万次郎をめぐっては、1992年に「財団法人ジョン万次郎ホイットフィールド記念国際草の根センター(CIE)」が設立され、日米草の根交流サミット大会を開くなど、日米の市民レベルでの相互理解や友好を目指した活動をしている。

土佐清水市には、「ジョン万次郎資料館」があり、またフェアフェイブンには、「ホイットフィールド=万次郎友好記念館1」ができるなど、日米双方で草の根レベルでの顕彰が行われている。

2027年には万次郎生誕200年を迎え、資料の整理やデータベース化が行われている。万次郎について書かれたものは多数あるが、いま市民レベルでは、日米双方から万次郎の生涯の映画化を実現しようという動きがあり、「NHKの大河ドラマでジョン万次郎を」という声も続いている。希有な生涯がどのような形でまた世に現れるのか注目したい。

注釈:

1.「ホイットフィールド=万次郎友好記念館」については『北米の小さな博物館4 「知」の世界遺産』(彩流社)のなかで柳澤氏が紹介している。

© 2025 Ryusuke Kawai