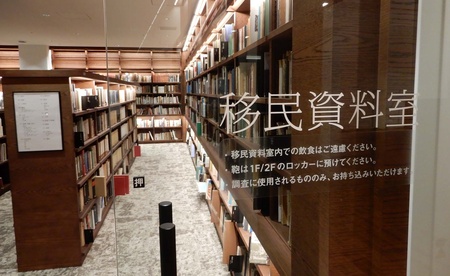

紀伊水道に面した和歌山県美浜町にアメリカ村と呼ばれているところがあるように、和歌山県は、多くの移民を輩出した“移民県”だが、和歌山市にはこうした歴史を重んじ移民資料室という、和歌山県のみならず移民に関する資料を集めた施設があるということは以前から聞いていた。機会があれば一度訪ねてみたいと思っていたので、美浜町をあとにし、海岸線を北上し和歌山市内にある和歌山市民図書館・移民資料室に足を運んだ。

移民に関わる本や資料を集めた施設といえば、横浜でJICA(国際協力機構)が運営する海外移住資料館内にある閲覧室があるが、公立図書館の中では和歌山の移民資料室が唯一といっていい。

南海電鉄和歌山市駅に直結する複合施設ビル「キーノ和歌山」の一部を占める形の和歌山市図書館は、ふつうの公共図書館と少し趣を異にする。移民資料室を紹介する前に、図書館そのものについて説明したい。

2020年6月にオープンした図書館は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC)との提携で、CCCが指定管理者となり運営されていて、1階から4階、そして屋上まで図書館として利用されている。空間的な広がりを感じる1階には図書館に続いてカフェ・スターバックスと蔦屋書店があり、購入した本も借りた本も読めるようになっている。

毎日午前9時から午後9時まで開館していて、年中無休という。関内はWifiが完備され、電源のある席は130席ある。オープン時の蔵書数は約50万冊。国内在住者なら館外への貸し出しもできるという開かれた図書館だ。

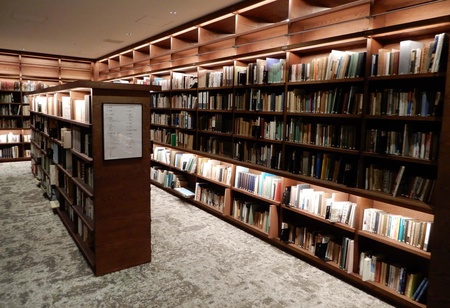

館内は、全体としてゆったりしたサロンのような雰囲気に包まれている。このなかで、移民資料室は3階の一画に位置する。私が訪れたのは、午後8時ごろだったからか訪れる人はいなかった。絨毯張りのフロアにはこげ茶色の書棚がたち並んでいる。書棚にはまだ余裕があるようでこれから資料はまだ増えていくのだろう。

移民に関する図書や雑誌、かつて海外で発行された邦字新聞そのものや、戦前ブラジルで発行された「サンパウロ州新報」などのマイクロフィルムも所蔵されている。

書棚をざっと眺めていると、個人的には「ジャカルタ日本人学校の日々」(石井光信著、近代文芸社、1989年)、「空白の移民史 ニューカレドニアと沖縄」(三木健著、シネマ沖縄、2017年)、「日系インドネシア人 元日本兵ハッサン・タナカの独立戦争」(栃窪宏男著、サイマル出版会、1979年)、「アメリカ一情報兵士の日記」(カール・ヨネダ著、PMC出版、1989年)といった本に目が留まった。

特色のある図書館に

そもそも和歌山市民図書館が開館したのは1981年で、その3年後の84年に移民資料室が誕生した。

「当時、公共図書館ブームで、宇治田省三市長が、なにか特色のあるものをつくろうということで、和歌山が移民が盛んだったこともあり移民資料室ができました」と、同図書館移民資料室担当の樋口日菜さんが教えてくれた。

宇治田元市長は、太平洋戦争中にアメリカで収容所に入れられながらも、その体験を描いた画家、ヘンリ—杉本の親戚だったこともあり移民についての造詣が深かった。

同図書館のHPに、移民資料室設置の目的が記されている。5点挙げられているが、要約すると、1. 日本人移民の歴史を後世に伝えていく。2. 移民県和歌山の郷土の重要な歴史として移民を位置づける。3.日本人移民の歴史を伝えることで、特に若い人に国際理解を深めてもらう。4. 資料を使って学校の児童・生徒に日本の移民の歴史を伝える。5. 移民資料を人権と平和を訴える資料とする。

以上のようになるが、今日、日本は移民の受け入れについての議論が必要になっていることからして移民の歴史から国際理解を深めることや、同じく国際理解のためにも移民の歴史を若い世代が学ぶことの重要性を目的としていることには、大いに納得する。

日本社会は、とかく組織やグループを重視する傾向にある。国家にしろ企業にしろ、そこから離脱・離反するものに対して、冷淡なまなざしを向ける。故郷を離れたものに対して、“国を捨てた”などという言い方がこれをよく表わしている。

移民という日本の本体から離れたものについても同様の見方があったことは否定できない。その意味でも、教科書などにほとんどとりあげられることがなかった移民について学ぶことの意義を強調した、移民資料室の目的は注目される。

蔵書は約1万冊で、すべて開架している。研究者からの寄贈などもある。利用者は、一般の人に加え研究者もいる。

「最近は外国から自分のルーツを探しに来る人が増えてきました」と、樋口さんは言う。古い住所録や人名録などが手がかりになることがあるようだ。

10月には和歌山県人世界大会

和歌山県は、2019年11月はじめての「和歌山県人世界大会」を開いた。在外・国内の和歌山県人会の会員が一堂に会して、郷土への誇りを高め、県民相互の交流と移民史に対する県民の理解を深めるのが目的だ。

あれから4年、10月5日から「第2回和歌山県人会世界大会」が開かれる。こうした世界規模での県人大会は、1990年からほぼ5年ごとに開かれている沖縄県の「世界のウチナーンチュ大会」に継ぐもので、移民を通じての和歌山ネットワークに対する意識の高さを感じる。

海外で参加する県人会は、アルゼンチン、ブラジル、東部カナダ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、南加、シアトル紀州、木曜島(オーストラリア)など。10月5日から8日まで、県内各地で和歌山県の伝統や文化にふれたり、参加者間の交流をはかり、また、県人会の将来について議論したりする。

前回の参加者は約280人だったが、今回は約500人とみられる。移民資料室では県人会世界大会に合わせて11月末まで、「移民旅支度」という展示を開いている。かつて海を渡った郷土の人達が、どのような物を備えて、どんな心の準備をして旅立ったかについて展示をしている。当時の旅券などの資料もあるという。

世界大会への海外からの参加者のなかには、祖先の思いを知ったり、自らのルーツについて調べたりするために移民資料室を訪ねる人もいると思われる。

© 2023 Ryusuke Kawai