日本を見るたびに、ほとんど龍の形をした地理地図の美しい形から、空の美しい色調と対照を成す富士山の斜面に落ちる柔らかい雪まで、いつも何かに驚かされます。季節の移ろいとともに現れるその風景。

今回私は、お茶を飲むことが芸術になっていることに気づき、とても魅了されました。芸術としての茶道は最近始まったものではありません。 12世紀に中国から伝わりましたが、日本では15~16世紀頃から発展し始めました。村田珠光は、それを精神的な修行として初めて発展させた人物として歴史上知られています。 「茶道」を完成させた千利休は、茶の湯の歴史上最も有名で尊敬されている人物です。

師である武野紹鴎の教えに従い、彼は「茶道」( chadō )を完全に発展させ、建築、庭園、芸術における多くの新しい形式も完成させました。彼は、李直弼の著書『一会集』から引用した「一期一会」、静かな優雅さと簡素さの美学、そして和の原則、敬意を教えました。敬敬、清清、寂寂は茶道の中心的な柱であり続けます。

茶道、茶の湯、または茶道は、茶道とも呼ばれ、抹茶を入れて抹茶を淹れる儀式です。 (抹茶)。その方法ややり方を「お手前」といいます。

私たちの多くは、数多くの茶会に出席し、厳かに茶会に参加してきました。私たちは、最初に甘いものを入れると抹茶の苦みが抑えられるという理由も知らずに、出されたお菓子とお茶を黙って飲んでいました。とても論理的ですよね?

なぜ茶の湯を学ぶのかとよく聞かれます。私も最初はよくわかりませんでしたが、今ではよく理解できるようになり、なぜ何百年経ってもそれが残り、実践され続けているのかが分かりました。

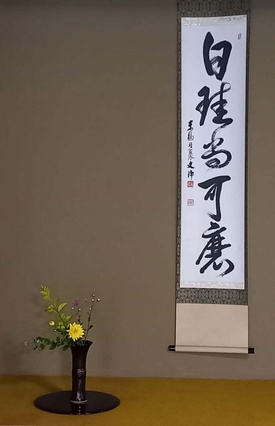

最初に学んだのは、茶室に向かうときは、茶室を囲む美しい庭園をゆっくりと横切り、心配や後悔を置き去りにして、謙虚に茶室に入り、儀式に参加する必要があるということでした。茶室は簡素で、ほとんど空いているように見えます。畳と床を覆う小さな四角い囲炉裏、和・敬・清・静の字が描かれた掛物が掛けられたト・オコノマと、一重の配置のみ。花(チャバナ)。このように茶室は、この伝統的な儀式に参加する人々の心の思いが満たされるのを、静かに静かに待っていると言われています。

茶室の素朴な雰囲気の中で、芸術、歴史、季節を反映した道具を使って、訪れる人のためにお茶を淹れるという調和のとれた組み合わせ。抹茶の苦みを少し消すために、お茶を飲む前にお菓子のような相反するフレーバーを提供します(私たちの人生を満たす瞬間のように)。飲む前にボウルを持ち上げて、この儀式を可能にしたすべての人々(農家、職人、教師)に感謝します。そして、私たちに同行する人たちにふさわしい敬意を持ってそれを行うことで、茶道は保存し実践する価値のある芸術になります。

それぞれの道具には、何百年にもわたって発展してきた芸術の美しさが反映されています。私たちが普段、お茶を点てているときに行う動作が、お茶の儀式の中で突然、手で物に触れるかすかな感触が、顔にそよぐ爽やかな風のように感じられます。シルクのハンカチをたたむこと、物を掃除すること、水を注ぐこと、お茶をかき混ぜること、沈黙や聞こえるわずかな音さえも、すべてが芸術になります。

聞こえるのは、畳をこする足音、袱紗で棗の縁を拭く音、茶杓の端にかすかに触れる音、そしてひしゃくで水を注ぐ柔らかな音だけ。二沖に置いたときのかすかな「タック」。水と抹茶を混ぜる茶筅のかすかな感触、袱紗に残る茶の残りの揺れ、亭主さんと笑客さんの静かな言葉のやりとり。 。

この静寂を破る唯一のものは、訪問者が最後のお茶を一口飲むときに出す、おいしいという表現の大きな音です。次回セレモニーに行くときは、最後のお茶を一口大きな声で、とても大きな音で飲むこと、そして「出会いは二度と繰り返されないので、大切にすべきである」(一期一会)ことを忘れないでください。

この一期一会の考えは、あらゆる出会いを大切にすることを私に教えてくれました。私が決して忘れられないのは、オバチャンを訪ねた思い出です。私たちが彼女を訪ねると、彼女はいつもリビングルームに置いている食器を取り出していました。彼は私たちに笑顔でお茶とロールパンとお菓子を出してくれた後、日本から持ってきた食器を取り除き、愛撫するかのように丁寧に洗って元の場所に戻してくれました。

彼の持ち物に対するその気遣いに、子供の頃私は驚きました。彼の表情が変わったのを覚えています。熊本の町や家族への郷愁と思い出が彼女を襲いました。

私が初めて本格的な茶会に出席したのは、母が婦人会会長をしており、立会人として私を招待してくれた時でした。茶道は毎年11月の第1週の文化週間にペルー日本文化センターで開催されます。お茶を点てたり飲んだりする動作のひとつひとつが滑らかで優雅だったことが印象に残りました。それは私が学んで実践すべきことだと決心しました。

私はこの儀式を中心に教えている裏千家に入学し、病院勤務の合間にいつもの本に加えて、この儀式的で重要な行為に付随する哲学を読みました。

ペルー日系総合診療所が近くにあったので、オフィスで治療を始める前に、夕暮れ時に数分間座って、茶室がもたらす静けさと、それを取り囲む美しい自然を楽しみました。

お茶教室に行くには、1960年代に今の元天皇がペルーを訪問した際に植えられた背の高い松の木が植えられた庭園に隣接する灰色の石の狭い道を歩いて茶室に着きます。私もそれに参加しましたが、驚きました。 . と驚きました、子供の頃両親と一緒に。

私はラグーンで速くてカラフルな鯉を数分間観察しました。茶屋へ向かう橋を渡ると、木々や空から聞こえる鳥の声に満たされ、小さな滝の水の静かなせせらぎと静寂に耳を傾けます。たとえ近くの都市の騒音の真っ只中でも、望ましい静けさ。それから私は、お茶を飲む前に先生がくれた美しい小さな飴を味見して、抹茶のやや苦い味を和らげます。そして、先生にお茶がどれほど美味しくて心地よいかを伝える最後の一口が騒がしくなるまで、それを飲みます。

確かに、すべての動きには特定の目的があり、必要であり、体系的で、シンプルで、スムーズです。しかし、それらのそれぞれに、人、物、自然、季節への敬意が見られ、私の心が常に望んでいた調和、純粋さ、静けさを感じます。茶道では、真の美を象徴する動きにおいて最大限のシンプルさと洗練を達成しようとする日本人の努力を高く評価することができます。

最後に、私は茶道を始めたばかりで、学ぶべきことはまだたくさんあると認識していますが、今では、人生のそれぞれの出会い、それぞれの瞬間が貴重で、ユニークで、再現できないものであることがわかりました。そして、私にとってかつては日常だったものが、今日では芸術になりました。

参考文献:

「日本の茶道」 (ウィキペディア)

『茶道 用語集』 (日本の茶道)

"茶道。" (日本国内を旅行する場合)

スラク、クリスティン(2013)。お茶を作り、日本を作る: 文化的ナショナリズムの実践。スタンフォード: スタンフォード大学出版局。 p. 272。ISBN 978-0-8047-7867-1。

井口海仙スーコウ・スーコウ。長島福太郎編(2002年)。 「寿光」現色茶道大辞典(19 版)淡交社。

ルパート・コックス、 『禅芸術: 美的文化に関する人類学的研究』 、2013 年。

用語集 Chadoo / Sadō(茶道):お茶の道 |

© 2023 Graciela Nakachi Morimoto

ニマ会によるお気に入り

特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。