『移民船から世界をみる 航路体験をめぐる日本近代史』を読む。

島国である日本で人々が海外に行くには、豪華客船でのクルージングを別にすれば、いまは飛行機を使うのがあたりまえだ。しかし、少なくとも戦後まもなくまでは船で旅をするしかなかった。言い換えれば船が、日本の開国・近代化とともに人や物、そして情報を運んだ。広く世界に目を向けても、大陸間の移動は船によって行われ、造船技術の進歩とともに、船も帆船から蒸気船、そしてディーゼルエンジン船へと変わり、より多くの人や物をより早く運ぶようになった。

こうした船舶によって人と物が盛んに世界を行き交う流れの中で、日本人が“移民”として大量に移動する際に利用したのももちろん船であり、主に移民のために用いられた移民船だった。

「航路体験」の意義

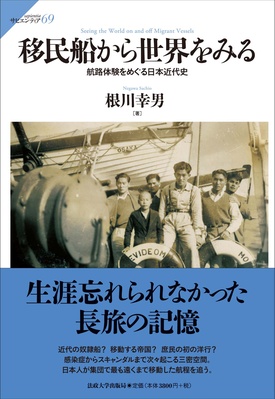

移民船での渡航は特殊である。にもかかわらず移民研究のなかでは、詳しくは取り上げられてこなかったようだ。そこに焦点をあてたのが、先ごろ出版された『移民船から世界をみる 航路体験をめぐる日本近代史』(法政大学出版局)だ。

著者の根川幸男氏は、移植民史を専門とし、現在は国際日本文化研究センター特定研究員を務める。以前、この連載で著書『移民がつくった街サンパウロ東洋街——地球の反対側の日本近代』を紹介したように、ブラジルへの日本移民をはじめとする精力的な移民研究を続けている。

移民船に注目した著者は、移民(史)研究における課題として「従来の研究の多くが対象領域を陸地(おか)に限定しているかに見える点であり、日本列島住民の「トランスナショナル」な移動の前提として、海を渡る行為や過程とその意味、すなわち『航路体験』への関心が乏しい点である」と指摘する。

移民と彼らが利用した船(移民船)については、これまで一般向けに書かれたものはほとんどなく、唯一1998年に出版された『船にみる日本人移民史 笠戸丸からクルーズ客船へ』(山田廸生著、中公新書)が、あるくらいではないか。山田氏は、移民研究者ではなく海事史が専門で、国際交通の主役が定期客船だったころ、そのなかの相当数が移民を運ぶ移民船だったことから、海事史のなかで「客船の実体に迫るには、移民船の歴史に踏み込み、船と航路を社会と連動させた姿でとらえる必要があるのではないか」と、発想し移民船史に取り組んだという。

しかし、山田氏もまた調べていく中で、移民関係の史書のなかには移民船について書かれたものが非常に少ないことに気づく。この理由について、山田氏は、ブラジル移民を題材にした石川達三の小説『蒼茫』の中の記述に答えを見出した。蒼茫は、最初は移民としてブラジルへ渡航するまでが描かれたが、その後移民船を舞台にした2部、そしてブラジルでの労働を描いた3部が加えられた。

移民船はブランクか?

山田氏が、なるほどと思った記述は、2部の中の次のようなくだりだった。

「この船の全部の移民たちにとって、航海の四十五日はほとんど生涯のブランクな頁であった。彼等の目的はブラジルの耕地であり、そこへ着くまでの船中生活は無意味なものにすぎなかった。ただ丈夫で向こうへつきさえすればいい、退屈な期間であった。」

なるほど、この通りであれば、長い日数をかけたといっても記録に値するようなものではなく、またそんな気も起きないかもしれない。ひとり出稼ぎ的に移住するのであればなおさらだろう。たしかに、あまたの移民船経験者がいるにしては、船中での記録はそれほど残っていない。しかし、「船中生活が無意味」かといえば、そうではないことを『移民船から世界をみる』は、教えてくれる。

著者は、1908年から戦争を挟み1973年までの65年間に、のべ640隻の船で約24万人の日本人移民が渡航したという移民船の歴史を概観しながら、そこに乗り合わせた人たちの具体的な体験から、移民船という限られた時間と空間のなかで、人々はどのように生活し、考え、行動したかを掘り下げている。

主に南米への移民船をとり上げているが、その航路は、日本を出るとシンガポールを経て、インド洋を横切り、アフリカ大陸の東岸に沿って南下し喜望峰を回る。そして今度は大西洋を越えて、ブラジルのサントスの港に入る。この間、長いもので二ヵ月ほどになる。はじめての海外、そして長い船旅というまったく未知の世界に踏み出すのだが、冒険にも似た船中生活は、ただじっと耐え忍ぶだけではなかった。

航海日記は語る

本書では、公式の移民輸送日誌をはじめ実際に乗船していた人の日記や記録から、航海体験を浮かび上がらせる。その一つは、明治末期の南米移民船に乗り込んだ、ジャーナリストで社会運動家でもある横山源之助のブラジル渡航の記録だ。

国策として1908年に笠戸丸での航海からはじまったブラジル移民。その第3回(1912年)の厳島丸による航海に横山は随行した。横山は、船内で何が行われたか、人々はどのようにふるまっているかを報告する。たとえば、航行中に赤道を通過する際には、赤道祭が開かれ、移民するものは洋装して靴を履いて甲板を練り歩いたこと、また、演劇など余興が披露されたことだ。

一方で、船内での風紀の乱れや性に関する醜聞に対し苦言を呈している。こうした問題に対して移民船を管理する移民会社は、移住先でいかに“世界の一等国”の国民としてみられるかという観点から、船内の生活態度にも注意するよう人びとに求めた。横山自身としては啓蒙活動として、船内で新聞を発行したりポルトガル語の講習会を開くように働きかけた。

その15年後の1927年に日本郵船のブラジル行きの神奈川丸で移民輸送船監督助手を務めた田辺定による航海日記からは、船内が小さな自治組織でありコミュニティーであることがよくわかる。船内のエリアごとに組長が選出され、移民輸送監督を頭として役割分担が決められ、家長会議も開かれる。船内図書館も設けられ、航海も終わりに近づくと運動会が盛大に開かれた。

一方、船内でのトラブルも記されている。病気やケガや事故だけでなく、この航海ではひとり自殺者も出ている。このほか船内での詐欺行為も生れた。

もうひとつの航海日記は、移民たち自身の手による大変貴重なもので、1928年大阪商船まにら丸でブラジルへ渡った786人の中で編集された。冊子の形をなし全74ページ。表紙には「第百拾四回伯剌西爾渡航 航海日記」「青年会編輯 昭和四年二月拾壱日」とある。謄写版刷りで、使用された紙はわら半紙のようだが、南アフリカのダーバンに寄港した際に入手したという。

日記のほか船内の自治組織や幼稚園・小学校など学校関係について記されている。この日記を編纂した理由ははっきりしている。「一万数千マイルの航海を共にした人びとが海外に一歩踏みだす記念とするだけでなく、故国の知友にもこの快挙を報告するためであるという」(著者)。

航海も終盤にさしかかり青年会員たちは編集作業に打ち込み、一方日記を待ち望む人も予想以上に多かったようだ。

長い航海中には、衛生上の問題もあり感染症が流行り、麻疹などで多数の死亡者を出す航海もあった。事件や事故も発生した。そうした苦難の中でなんとか安全で秩序ある航海を目指し、目的を達成しようとした人たちの知恵と努力によって、多くの人がその後移民としての人生を送ることができたのだろう。その意味で、移民船は異国への橋渡しとなる濃密な時間であり空間だったのではないか。

© 2023 Ryusuke Kawai