西海岸の反アジア人人種差別は第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制移住の原因としてよく知られていますが、第二次世界大戦中および戦後の日系アメリカ人と黒人アメリカ人の間の集団間関係の複雑な歴史は、まだほとんど研究されていません。

近年、学者や活動家たちは日系アメリカ人と黒人アメリカ人の関係についてより深く理解し始めている。シェリル・グリーンバーグは黒人アメリカ人の報道における強制移住の報道を研究し、グレッグ・ロビンソンは公民権弁護士ヒュー・マクベスが戦時中に日系アメリカ人を守るために行った素晴らしい活動という重要な物語を再発見した。

カリアン・アケミ・ヨコタやスコット・クラシゲを含む多くの歴史家が、ロサンゼルスのリトル・トーキョー/ブロンズビル地区の発展について著作を残している。この関係性への理解を深めるあまり知られていない話の一つが、公民権運動家であり学者のエドモニア・ホワイト・グラント(後にエドモニア・デイビッドソンとして知られる)の生涯の仕事である。ジム・クロウ法が施行されていた南部出身の学者であり活動家でもあるエドモニア・ホワイト・グラントは、人種関係の問題について発言し、名声を博した数少ない黒人アメリカ人女性の一人で、第二次世界大戦中は国内外での人種差別に反対するダブル・ヴィクトリー運動の理想を体現した。

エドモニア・ホワイト(有名な彫刻家エドモニア・ルイスにちなんで名付けられた)は、1903 年 7 月 20 日にテネシー州ナッシュビルで、ジョージ・リチャードソン・ホワイトとホーテンス・ストーンの子として生まれました。人種隔離政策が敷かれた南部で育ったエドモニア・ホワイトは、ナッシュビルの黒人生徒だけのパール高校(現在はマーティン・ルーサー・キング・マグネット・スクールと改名)に通い、1916 年に卒業しました。フィスク大学で授業を受けた後、ホワイトはワシントン DC に移り、ハワード大学に入学し、1924 年に卒業しました。学士号を取得した後、ナッシュビルに戻りました。

その後、エドモニア・ホワイトはフランシス・グラントと結婚し、小学校教師として働きました。歴史家フィリップ・ジョンソンの言葉を借りれば、ホワイトは「活動家精神」の持ち主で、教師としての活動に加え、この時期には黒人コミュニティのリーダーとして生涯にわたる使命を果たし始めました。彼女は NAACP のナッシュビル支部の書記を務め、後にナッシュビル YWCA の書記を務めました。1930 年代後半には、人種を超えた公民権団体である南部人間福祉会議に参加し、最高責任者にまで昇進しました。

この間、エドモニア ホワイト グラントはフィスク大学に入学し、1933 年に教育学の修士号を取得しました。フィスク大学在学中、彼女は有名な社会学者チャールズ S. ジョンソンのもとで働き始めました。ホワイトが修士号を取得した後、ジョンソンは彼女をフルタイムの研究員として雇いました。NAACP が人種隔離学校に対する法的闘争に焦点を移した時期に、ホワイトがジョンソンと取り組んだプロジェクトの多くは、同様に教育の重要性に焦点を当てていました。

1941 年 9 月、グラントは、ルイジアナ州の人種隔離学校に関するジョンソンの研究の現場調査員を務め、特に黒人アメリカ人に対する人種隔離の悪影響の要因を研究しました。グラントの援助はチャールズ ジョンソンに影響を与え、彼女の研究はジョンソンの 1941 年の有名な著書「Growing Up in the Black Belt」とグンナー ミュルダールの 1944 年の有名な研究「An American Dilemma」の出版に貢献しました。ジョンソンのプロジェクトは、人種隔離学校が黒人の子供たちに与える心理的影響に関するケネス クラークとマミー クラークの有名な「人形」研究の前兆でもありました。

1941年、エドモニア・グラントはニューヨーク市で全国キリスト教青年会(YWCA)の大学現場代表になった。この頃、大統領令9066号を受けて、グラントは日系アメリカ人の窮状について研究を始めた。1942年12月、全米キリスト教大学協議会の後援を得て、「日系アメリカ人同胞学生のためのフェアプレー」と題するパンフレットを出版した。グラントは、強制送還がアメリカの市民的自由を侵害する危険性に触れ、被害者の投獄による経済的負担を嘆くとともに、「これらの学生が大学に通えるように手助けし、通常の学生生活に戻れるように手助けする」というアメリカ人のキリスト教的義務を強調した。このパンフレットは後に、社会学者ジョセフ・ルーセックの『黒人教育ジャーナル』など、複数のキリスト教団体や学者によって、日系アメリカ人に対するキリスト教的支援を主張する重要な出版物として引用された。このパンフレットは、ローワー強制収容所の新聞「ローワー前哨基地」の1942年12月24日号に掲載されました。

1943年後半、グラントは全国講演ツアーを行い、その間に複数のキャンプを訪問した。1943年12月初旬、グラントと西海岸YWCAのマリアン・ブラウン・リースはヒラ・リバーを訪れ、他大学への留学を希望する二世の学生と面会した(皮肉なことに、フィスク大学は他のHBCUと同様、NJASRCの受け入れ可能機関リストから除外されていたが、日系アメリカ人社会学者の舛岡実一が教授陣にいた)。グラントはヒラ・リバーの学生に自分の仕事に関するパンフレットを送り続け、後にヒラ・リバーの学生新聞「ファランクス・フラタニティ・トリビューン」の1944年3月号でグラントへの感謝が述べられた。

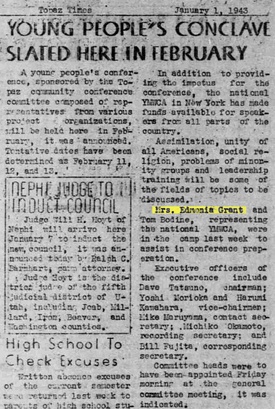

グラントの旅はトパーズへの訪問で続きました。1943 年 12 月 24 日、グラントは、全米日系学生移住協議会の現地責任者であるトム・ボディンに同行し、クリスマス休暇を兼ねて 1 週間トパーズを訪問しました。1944 年元旦、トパーズ タイムズ紙は、グラントとボディンがデイブ・タツノなどの JACL 指導者と協力して、1944 年 2 月に「若者会議」を開催したことを報じました。全米 YWCA の資金援助を受けたこの会議では、移住と同化の問題、および少数民族が直面しているより大きな問題について議論が行われました。

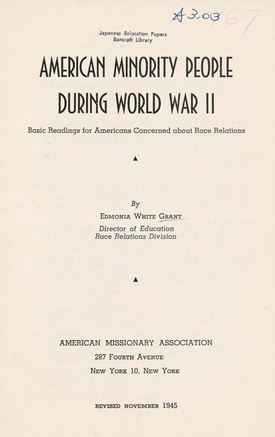

東海岸に戻った後、グラントはフィスク大学のスポンサー組織であるアメリカ宣教協会 (AMA) の人種関係部門に雇われました。AMA 在職中、グラントは日系アメリカ人に関する 2 冊目のパンフレットを執筆しました。このパンフレットは、第二次世界大戦中のアメリカの人種関係に関する読み物の一部でもありました。「第二次世界大戦中のアメリカの少数民族」と題されたこのパンフレットには、キャリー・マクウィリアムズなどの作家が戦時中の日系アメリカ人について書いた主要な作品や、JACL の新聞「パシフィック・シチズン」がリストされていました。

グラントが日系アメリカ人を支援したのは、彼女自身の人種差別撲滅活動と時を同じくしていた。1943年4月、グラントはニューヨーク市のアビシニアン・バプテスト教会で共産主義同盟団体の全米黒人会議の集会で、アフリカ系アメリカ人の「完全な経済的権利と公民権」の実現について演説した。演説者には、ニューヨーク州議会議員で後に米国下院議員となるアダム・クレイトン・パウエル・ジュニア、全米黒人会議のマックス・ヤーガン議長、ニューヨーク州下院議員のヴィト・マルカントニオも含まれていた。

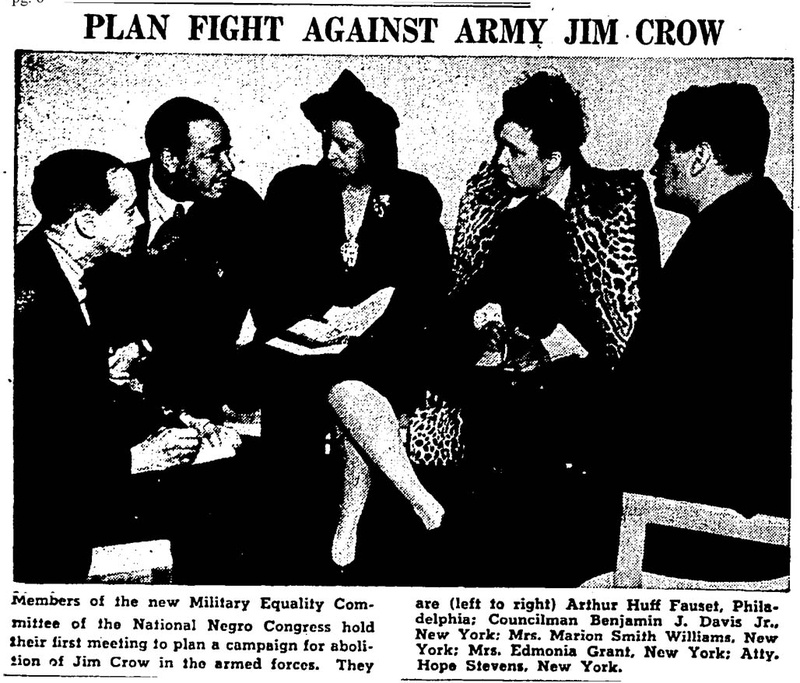

1944年、グラントはアメリカ陸軍の人種差別撤廃を求めるロビー活動の一環として、全米黒人会議の軍事平等委員会に参加した。

第二次世界大戦の終結後も、グラントは人種関係の活動を続けた。1947年、グラントはWEBデュボアや他の黒人指導者とともに、南部のリンチ禁止法の強化と人頭税の廃止を約束したヘンリー・ウォレスの進歩党大統領候補を支持する請願書に署名した。

1947年7月、グラントはジョージア州アトランタに行き、黒人アメリカ人看護師の大会で演説し、アメリカ人は「人種や国籍のグループ間の競争を止め、協力を確保しなければならない」と宣言した。

1948年、グラントは南部の人種隔離政策に対抗する初期の公民権運動であるフリーダム・トレインに取り組み始めた。これは南部福祉会議(SCHW)での活動の一環であった。グラントは1948年1月のフィラデルフィア・トリビューン紙の記事で、フリーダム・トレイン計画は統合された計画委員会によって管理される必要があると賞賛した。これは白人の計画者しか参加していなかった初期の取り組みに対する批判だった。フリーダム・トレインはアメリカ南部の問題としての人種隔離政策に注目を集めることには成功したが、グラントが表明した懸念に対処することはできなかった。というのも、時折統合の兆しがあったにもかかわらず、列車の車両は大部分が人種隔離されたままだったからである。

同時に、エドモニア・グラントと SCHW のメンバーは、ジョン・ランキン下院議員による同組織への攻撃で名前が挙げられた。黒人アメリカ人への攻撃で知られ、1941 年に日系アメリカ人の大量収容を最初に呼びかけた公職者の 1 人である白人至上主義者のランキンは、SCHW を非アメリカ的原則を推進する共産主義のフロント組織として攻撃した。この批判は SCHW の終焉を招いた。SCHW 解散後まもなく、グラントは全米黒人女性評議会に加わった。

1948 年、エドモニア ホワイト グラントは夫のフランシス グラントと離婚しました。2 年後、エドモニア ホワイトは、ワシントン DC の弁護士で公民権運動家のユージン デイビッドソンと再婚しました。デイビッドソンは 1939 年に米国公民権委員会で証言しました。ユージン デイビッドソンもまた、学者で活動家の WEB デュボアの長年の友人であり、デュボアは新婚のカップルの結婚を祝福しました。

エドモニア・デイビッドソンは、黒人アメリカ人に対する人種差別と闘うという彼女の継続的な使命と並行して、日系アメリカ人のためにも声を上げ続けた。デイビッドソンは、1950年11月のピッツバーグ・クーリエ紙の記事で、米国に到着する日本人戦争花嫁の受け入れに対する支持を表明し、結婚禁止の人種差別的意図と、ヨーロッパの戦争花嫁が歓迎されているのに比べて日本人に対する禁止の二重基準を指摘した。

1948 年、デイビッドソンはハワード大学の教育学部に採用されました。1958 年にコロンビア大学で博士号を取得した後、ハワード大学の教授になりました。ハワード大学在学中、成人教育に関する 2 冊の本を執筆し、またThe Journal of Negro Education に多数の記事を執筆しました。SCHWの解散後、グラントは全米黒人女性協議会に参加し、活動を続けました。1974 年に退職した後、エドモニア デイビッドソンはウィスコンシン州ミルウォーキーに移住しました。彼女は 1992 年 8 月 27 日に 89 歳で同地で亡くなりました。

エドモニア・ホワイト・グラントの生涯は、公民権運動の重要な時期に活動した活動家としての彼女の活動だけでなく、人種関係に対する彼女の普遍的なアプローチにおいても重要です。同様に、グラントは、エルナ・P・ハリスやポーリー・マレーとともに、戦時中の日系アメリカ人の強制収容に反対を唱えた数少ない黒人アメリカ人女性の一人でもありました。日系アメリカ人のために彼女が現在も活動を続け、収容所を訪問していることは、ディープサウスを超えてさまざまな形の白人至上主義に挑むという、黒人アメリカ人活動家の共通の使命を物語っています。

© 2021 Jonathan van Harmelen