オバー(以下、祖母のことを指す)は、いつも「夜掃除すると貧乏になるよ」とか、「夜爪を切ると悪魔がくるよ」とか、ネコが自分の顔を洗っているときは「もうすぐ雨が降るよ・・・」と、“予言”しました。私が幼い頃は、家の中にはこうした言い伝えがいつも飛び交っていました。

しかしオバーが亡くなってからは、家の中でそうした言葉を聞くことは少なくなりましたが、私の記憶には今でもそうした言い伝えや慣習、信念といったものが残っています。オバーに対する熱い思い出の証かも知れません。昔からの習慣というものはなかなかやめられないものですが、これらはオバーが沖縄から持ってきたものなので、当然そう簡単にはなくなりません。

オバーは沖縄県南部の与那原村出身です。1918年に祖父と共に太平洋を渡り、ペルーに移住してきました。たくさんの希望と夢を抱き、もっと良い未来を求めて海を渡ったオバーは、沖縄の風習や慣習も一緒に持ってきたのです。

私も祖母や母から日本や沖縄の習慣から多くのことを学びました。そして、それは今でも私たちの生活の一部となっています。時が経ち、それらの慣わしは一家の伝統であるかのように引き継がれてきました。私たちはカトリック教徒ですが、家には仏壇があります。お正月には日本食(お節)でお祝いします。また、他の日系人と会話するときには何気なく「お金」、「ゴメン」といった日本語をスペイン語に混ぜて話しています。また、祖父母が、「うんちの夢」をみれば「お金」が入るので喜ぶべきだと縁起かつぎしていたことも、忘れてはいません。

オバーから受け継いだいろいろな風習や慣わしは今でも私の中に残っています。ただ、幼い頃はクラスメイト30名のうち私だけが日系人だったので、学校でこうした慣わしに従って振舞うことはありませんでした。オバーは「学校は土人」、「家は日本人」とよく言っていたように、家庭のなかの日本文化と、学校のペルー文化を完全に区別していたのです。家では「土人」、「日本人」、「合いの子」は違うと教えられていましたが、学校ではみんな平等であると教わりました。

クラスメイトのお父さんたちは「悪さをすると幽霊が出てきて連れて行かれるよ」と言っていましたが、私の家では「夜口笛を吹くとお化けが来る」とか、「テーブルの上に座るとお尻が大きくなる」といったように、お化け等で何気なく“脅されて”いました。もちろんその時点では、私にはそれが正しいのか否かは判断できませんでしたので、オバーは日本の言い伝えを使って私がちゃんと言うことを利くようにしていたのです。幸いにもこの二つの文化的アイデンティティーが「文化的対立」にならず、調和のとれた共存環境を築いてくれたような気がします。まあ、だから「日系人とは」、「日系人ならでは」ということがいわれてきたのかも知れません。

すべての習慣や言い伝えが守られてきたわけではありません。次第に我が家の慣習ではなくなってしまったものもありますが、私の記憶からは消えませんでした。オバーの信念また伝統のような形ではなく、私の幼少時代のいい思い出として残っているのです。

オバーが、母に残した言葉があります。それは新しい服を着るときのことです。外出する前、母は私の着ている新品の服の一部をつかみながら室内の壁の前に立ち、壁にタッチして、ウチナーグチ語(沖縄の言葉で、chino miku miku duu gan jyuukuと聞こえたと言うが、これもその与那原村特有の発音かもしれません)で「新しい服よ、新しいので強い身体になる」というようなことをささやきました。それは新しい衣類を持つための願い事だったのです。

幼い私には、大人たちの言うことがすべて本当であるのかは分かりませんでしたが、私はすべてを信じていました。母やオバーが言ったことにたいし疑いをいだくことはありませんでした。例えば、私が何かに怯えているときは、「心配ないよ、なにも悪いことは起こらないからね」と言ってくれました。はじめて学校へ行ったときや、一人で眠れないときも。私は、ベットの下にお化けがいると思っていたので、母のその言葉一つで私の恐怖を取り除かれ、安心して寝ることができたのです。

私のクラスメイトたちは彼らの祖母から神の祝福を受けていたようですが、私のオバーは独自のスタイルまたは沖縄スタイルといいますか、外出するときにはいつも「ちゃんと守られているんだからね」と安心させてくれました。その手法は独自で、私たちが外出するときに、自分の指をつばで濡らし、その指で我々の額に触りました。その「マーク」があれば路上でも外出先でも災いがないと言ってくれました。

また、これも幼い頃のことですが、家の中を走り回って転ぶと、私は泣きながらオバーのところにかけつけました。すると、ウチナーグチ語で “mabuyá, mabuyá utikumisoré; mabuyá, mabuyá utikumisoré”と言い(はっきりとした意味は分からないが、mabuyáはmabuiからきており魂が奪われないという意味)、背中をポンポンと叩いてくれました。すると私はいやなことから解放され、安心を取り戻しました。

また、祖母のこうした「お祓い慣習」は新しいものから縁起を担いだり災いを阻止するためだけではありませんでした。今でも我が家の慣習として受け継がれているものもあり、当たり前のように実践しているものもあります。例えば、食事を終えたらすぐにテーブルを拭き奇麗にすることです。これは、汚れたものをそのままほったらかしにするのを避けるためではなく、あまり食べ過ぎないようにするためだったのです。

それから、食べているときにもし地震が起きた場合は、その揺れを幸運のものにするためには7回食べるべきだと言っていました。でも、実際に誰一人としてそんなに食べることができないので、食べ終えたらすぐに片付けをして汚れたお皿等をキッチンに運んだのです。その結果、胃がもたれずに済んだのです。だから、今も食事を終えたらすぐにお皿を下げますが、それは幸運の揺れを信じているからではなく、一つの習慣としているからです。

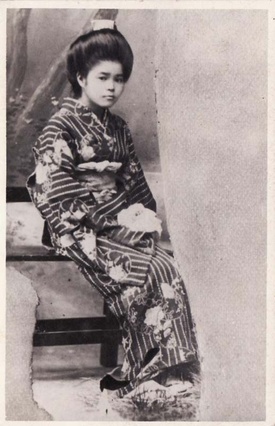

祖母が沖縄から持ってきた慣習や風習、伝統や信仰はあります。中には、何年経っても忘れることができないものもあります。これは、単なる習慣として残っているのではなく、写真でみられるようにオバーに対する記憶、思い出の一部だからです。

© 2013 Milagros Tsukayama Shinzato

ニマ会によるお気に入り

特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。