1932年7月、ロサンゼルスオリンピックの際、加州毎日新聞は日本の選手たちを歓迎する記事を掲載した。その記事を書いたのは、南カリフォルニアに住むおばあちゃん農夫と自称する、意外な筆者だった。筆者は注目すべき一世で、その進歩的なフェミニスト的視点は、加州毎日新聞と羅府新報新聞の両紙面を40年近くにわたり飾ってきた。

アサノ・ミサ・サイジョウは教育者であり、熱心な俳句詩人でもあり、サンガブリエルバレーのオレンジ、アボカド、クルミの果樹園に囲まれて暮らしていました。作家にとって人生とは、日付や出来事の集合体以上のものであり、田舎の養鶏場で妻や母としてこなさなければならない日々の雑事の積み重ねです。アサノ・ミサ・サイジョウは、夜明けとともにベッドから起き上がり、与えられた人生を詩にするために執筆しました。

宮田浅野さんは1891年、徳島県で大豆を発酵させて食品を作る事業を営む裕福な家庭に生まれ、長い棒を持った男たちが大きな木製の醤油桶で濃い醤油をかき混ぜていた思い出を子供たちに語りました。

彼女は徳島高校を卒業し、小さな漁村で教師としてのキャリアをスタートさせました。彼女の住んでいた場所からは遠く、村まで往復何マイルも歩かなければなりませんでした。これは、一人で山道を歩いて旅する彼女の頑強な忍耐力の早い証拠であり、後に二世の子供たちの自然に対する態度にも影響を与えました。

驚くべきことに、彼女はその後、遠く離れた香港で日本人ビジネスマンの子供たちを教える機会を引き受け、日本に帰国するまで数年間この職に就きました。

明治後期から大正時代にかけて日本では普遍的な教育が確立された結果、ほとんどの日本人はほぼ完全に読み書きができるようになり、当時の平均的な白人アメリカ人よりもはるかに読み書きができるようになりました。日本人女性が就ける職業は教育だけでしたが、日本の国立大学への入学は禁止されていました。そのため、多くの場合、独学を続けたい人はキリスト教系の学校に通ったり、キリスト教宣教師の助けを借りたりして、最終的にキリスト教に親しみ、受け入れるようになりました。

宮田浅野は、その時代の知識階級の女性の一人で、学問を学んだことで海外の日本人と結婚しました。これらの女性学者は、学問を徹底的に学んだため、20代前半から半ばまで独身でいることが多かったのですが、これは日本では立派な花嫁になるには年を取りすぎていると考えられていました。そのため、結婚を望む場合、残された唯一の選択肢は、日本人移民男性と結婚することに同意することだけでした。

西条悟は1878年に熊本県で生まれ、子供の頃はキリスト教の宣教師学校に通い、基本的な英語を教わりました。悟は旅好きで、最初はサンフランシスコに行き、その後はハウスボーイから船員まで、アメリカ全土を旅して様々な職業に就きました。1909年までに、悟はアルバート・ホールデン家に召使として働き、家族は悟の才能を認め、ケニオン大学への入学を手配し、費用は全額負担してくれました。

ケニオンから、サトルはキリスト教の牧師になることを志し、ニュージャージー州のドリュー神学校に通いました。1920 年頃の小さな写真には、サンタバーバラ日本人会衆派教会の前に立つサトルが写っています。この教会では、サトルは牧師として主宰していました。サトルは後にロサンゼルスに転勤し、最終的にはユニオン教会の次席牧師になりました。

たまたま、主任牧師はアサノ・ミヤタという名の近代的な女性の遠縁で、結婚の取り決めが行われました。1919年、アサノは写真花嫁としてロサンゼルスに到着しました。サトルはすぐにサンガブリエルバレーのモンテベロの田舎にある日本人農家の教会と会衆の牧師に任命されました。教会には日本人学校が併設されており、二世の子供たちにとって欠かせないものでした。アサノはすぐにその教師に就任し、その後何年も日系アメリカ人コミュニティの尊敬される支柱であり続けました。

1929年の市場暴落で国が不況に陥ると、悟は牧師職を完全に辞め、経験が全くないにもかかわらず、農業という新たな職業に就きました。経済的にも精神的にも厳しいこの時期に、浅野は「西条ミサ」というペンネームを使い、暇さえあれば執筆活動を行い、エッセイの出版を始めました。

彼女の息子アルバートは次のように回想しています。「彼女の机には、彼女の流麗な手によって四角く整えられた原稿用紙が置かれ、散らばったページには修正や追加が書かれていました。机はオーク材のアーツ&クラフツ様式で、両端に引き出しと横向きの作り付けの棚が付いていました。机に向かって書いている彼女は、途切れることのない集中力を発揮していました。彼女は自分の周りで起こっていることを、彼女自身の視点から書いていました。彼女はアメリカに来て10年以上が経っていました。文化も言語も理解できない国にいました。英語はほとんど話せず、英語を学ぼうともしませんでした。白人が多数派を占める国で、彼女のような人種が積極的に差別されていました...」

西条麻乃にとってもう一つ重要だったのは、彼女の俳句でした。戦前、カリフォルニア各地に俳句協会がありました。詩を通して、一世たちは移民体験を表現する新しい意味と表現を発明し、故郷や慣れ親しんだものから遠く離れた、しばしば当惑するような文化のイメージ、感情、感受性を反映しました。

たちばな銀座は戦前に発行された数多くの俳句雑誌のひとつで、南カリフォルニア大学の卒業生で詩人で農業を営んでいた常石氏が主宰していた。常石氏は地元の俳句詩人たちをロサンゼルスの大きな集会に車で送る際、詩の一節に合わせて拍子を刻むかのように、ハンドルから右手を離して一定の間隔で指を鳴らすという奇妙な癖があり、浅野氏は心配で気が狂いそうになったという。

1930 年代後半になると、西条「ミサ」はこれまで以上に執筆活動に励むようになった。ある夜、真夜中に日本人の校舎が全焼した。日米関係が急速に悪化したため、放火によるものと思われる。

真珠湾攻撃の直後、サトルとアサノは、地域社会の活動に関する日本語の本、雑誌、新聞をすべて持ち出し、裏庭のゴミ捨て場に投げ込んで火をつけた。FBI による逮捕は免れたものの、すぐにポモナ集合センターに、その後ワイオミング州ハートマウンテンに強制収容された。

浅野は収容所で得られた暇な時間を利用して執筆に没頭し、当時流行していた恐竜の食道石探しにも熱中した。皮肉なことに、収容所生活によって西海岸各地から詩人たちがハートマウンテンに集まり、その結果、10ヶ所の強制収容所すべてで俳句クラブが盛んになり、一世たちは自分たちの経験と複雑な感情を盲目的に形にしようと努めた。

残念なことに、この時代の浅野の著作は、収容所後の度重なる引越しで何も残っていなかった。

1950年頃、彼らはついにロサンゼルスに戻り、南カリフォルニア大学の近くに家を購入しました。1952年にマッカレン法が可決されると、浅野さんは初めて真剣に英語を勉強し、夫とともに米国市民権を取得することに成功しました。

悟が亡くなった後、60代後半の浅野さんは、37年ぶりに徳島への巡礼の旅に出たが、山と川以外には、自分が去った町のことをほとんど何も知らなかった。3人の子供は戦後、北カリフォルニアに定住し、浅野さんはロサンゼルスに住み続けたが、険しい北海岸線を覆うセコイアや杉の木々の間を散策するために、頻繁に徳島を訪れていた。

彼女が自身の文学的キャリアを築くために注いだものは何でも、ゴンパーズ、アルバート、ヒサヨという3人の子供たちに受け継がれ、彼らは皆、魅力的な文学的、芸術的な人生を送りました。

晩年、彼女は生涯の仕事を持ってミルバレーに引っ越し、すぐにエッセイ、短編小説、俳句を集めた本の編集に取り掛かりました。編集と改訂の作業が終わると、浅野はペンを置いて寝床につきました。彼女は 1966 年に息子のアルバートの家で 75 歳で亡くなりました。

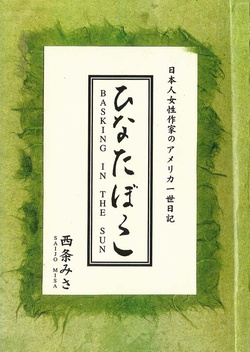

西条麻乃の作品集『ひなたぼっこ』の限定版が、2002年に彼女の家族によって出版されました。息子のゴンパーズは晩年を、新聞のアーカイブから母親のエッセイを拾い集め、母親自身の書き起こしや編集を加えて、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のアーカイブを徹底的に調べることに費やしました。現在、 『ひなたぼっこ』は日本語版のみで販売されており、ロサンゼルス、移民の生活と政治、家族、言語、学習に対する麻乃の1世の視点を明るみに出すことができる翻訳者を探しています。

* * *

初期の一世女性の教育に関する情報を提供してくれたグレッグ・ロビンソン氏と、家族の回想録を利用してこの記事を執筆してくれたアルバート・サイジョウ氏とエリック・サイジョウ氏に感謝します。

※この記事は2012年12月27日に羅府新報に掲載されたものです。

© 2012 Patricia Wakida