|

||

Enlarge

Enlarge

|

Licensing | |

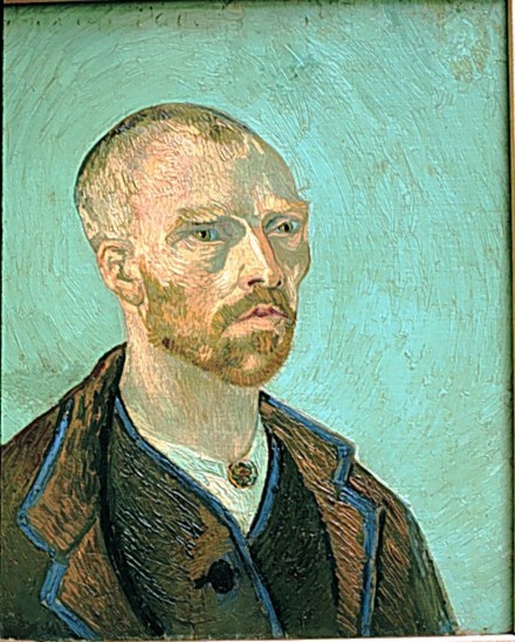

Vincent van Gogh’s Self-portrait as a bonze, from 1888, is an extremely interesting piece that I have seen before but never focused on. I was even unaware of its title and the obvious reference to Buddhism in it. Tsukasa Kōdera cites Pierre Loti’s Madame Chrysanthème as the novel that led to van Gogh’s interest in bonzes (Catalogue of the Van Gogh Museum’s Collection of Japanese Prints, 32). Bonzes came to embody van Gogh’s various “artistic, religious and even existential ideals” through their appearance, lifestyle, and occupation (38). Interestingly, to paint himself as a bonze, van Gogh depicted himself with a shaven head and “slanted” eyes (32). When I first came across these details, I was surprised that an artist would use an element with such racist connotations in his work. However, van Gogh lived in a time where mainstream Western society did not see anything wrong with such behavior. This leads me to the question of whether van Gogh’s decision to incorporate particular features into his portrait is acceptable or in fact racist. Van Gogh’s clear admiration for Japanese art steers me away from assuming that this was a decision influenced by racist ideas. While van Gogh did have a skewed perception of Japan, it seems to me that he used “obvious” characteristics of a Japanese bonze to physically link himself to the ideals that he felt the bonze stood for, since these were principles he believed in. In a way, van Gogh’s Self-portrait as a bonze symbolizes how drastically, yet almost secretly, Japanese art influenced the Impressionist movement and the greater Western society of the 19th century. Unless one is aware of the modifications van Gogh made to himself, one would not know that these features were not van Gogh’s own. Nonetheless, that Japanese influence should manifest itself on van Gogh physically is still a little startling, and a unique way to convey identity.

vanessah

—

更新日 3月 30 2011 8:01 p.m.

vanessah

—

更新日 3月 30 2011 8:01 p.m.

Part of these albums

|

Japanophilia mpitelka

mpitelka

|

|

Journal feed

Journal feed