聖州義塾の小林美登利 — 渋沢栄一やアインシュタインと親交も

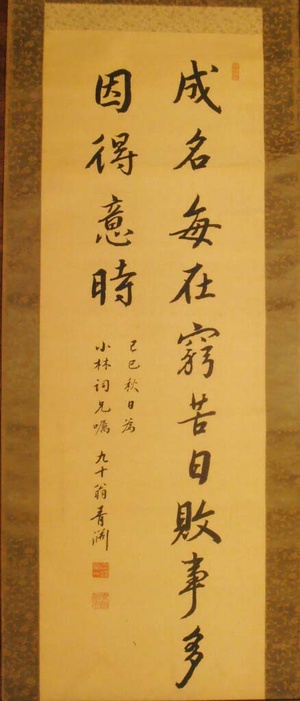

「自宅に渋沢栄一直筆の掛け軸があります」という話を聞いた際、最初は耳を疑い、メールで送られてきた写真を見て眼をみはった。しかもブラジル日本移民史上の有名人物の孫からの話だ。

以前、このコラムでも「総親和総努力(皆が仲良く努力し合う) 八十九翁 渋沢栄一書」という額がモジ市のピンドラーマ会館や日本語モデル校にあることは書いた。今回は直筆であり、さらに貴重な一品といえる。

このメールを送って来たのは小林眞登さん(45歳、3世)で、清和友の会が先日アンシェタ島ツアーをした際に、「白虎隊」の見事な剣舞を披露した人物だ。眞登さんは、戦前に聖州義塾をサンパウロ市に創立して雑誌を発刊していたインテリ、冒険家にして宗教者や教育者でもあった戦前移民、小林美登利(福島県出身、1891―1961年)の孫だ。

眞登さんが書いた「日本の渋沢栄一とブラジルの小林美登利」によれば、《『渋沢栄一伝記資料』には1929年「六月九日 午前九時 小林美登利氏来約(飛鳥山)」とあり、その後に小林と四回も会っている》とある。小林の親友・同志社大学前社長の原田助が書いた紹介状を持ち、飛鳥山邸を訪問し、聖州義塾の意義と支援を訴えたようだ。

同ノートによれば、渋沢は訴えに共鳴し、7月11日に東京銀行倶楽部で日米関係委員会小委員会を開き、「特に北米移民問題も最初から準備してかかっていれば、今日の様な結果(編注=排日運動)にはならなかったであろうと思う時に、前車の覆るは後車の戒めなりという諺もあるので、南米に於ける移民問題の将来につき今より適切な方法を講じ置くべきではなかろうかと思いまして、ブラジル・サンパウロ市の聖州義塾塾長小林美登利氏の提案に共鳴したわけであります」と発言した記録が残っているという。

渋沢は多くの有力者に小林の紹介状を送り、その事業への賛助を募ったという。その繋がりから渋沢は卒寿(90歳、1930年)を記念した掛け軸を贈ったようだ。

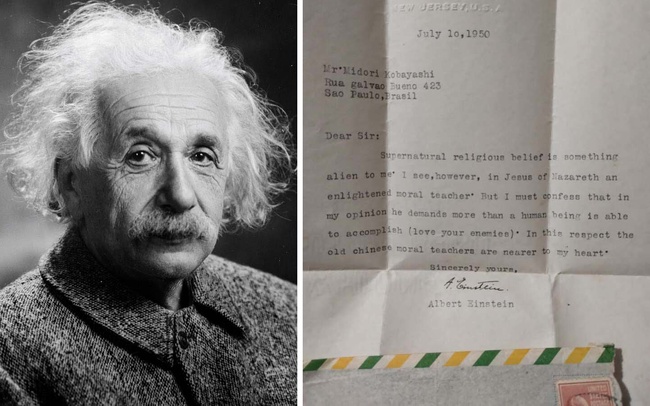

眞登さんからはもう一枚の写真も送られきた。なんと相対性理論で有名なアルベルト・アインシュタイン博士からの祖父宛ての手紙で、次のような内容だという。

《Q: 先生は神とイエス・キリストを如何にお考えになられるか?》

博士: 超自然的宗教信徒は私には不向きなある物です。しかし私はナザレのイエスの中に悟りを開いた道徳的教師の姿を見るものであります。けれども私の意見として彼は人間が実行し得る以上のもの(即ち汝の敵を愛せよというが如き)を要求しておるということを告白せねばなりません。この点においては古代中国の道徳的教師等の方が私の心情にもっと近くあります》というものだ。

つまり、1950年時点で宗教論争をしている。どのように知り合ったのかなど詳細は分からない。だが、「日本資本主義の父」「20世紀最高の物理学者」と親交のあるブラジル日本移民がいた―という事実だけでも特筆に値する。

「スケールの大きな明治の日本人移民」

小林美登利は京都同志社大学神学部卒、1916年にハワイへ渡航。米国本土に転じてカリフォルニア州のオーボルン神学校に学んだプロテスタント信徒だ。排日機運高まる北米を後にして1921年に渡伯、サンパウロ市の「伯剌西爾時報」社で記事を書きつつ、マッケンジー大学でポルトガル語を勉強。雑誌「市民」の創刊後、キリスト教布教のための日曜学校開設を経て1925年に聖州義塾を開設した。同塾内にキリスト教会を創立し、全伯柔剣道連盟発起人の一人となった。

これは、初期移民の中でも典型的な「スケールの大きな明治の日本人移民」の経歴だと思う。

具体的なパターンとしては、幕府側や佐幕派領地に生まれ、大学で高等教育を受けて、日本人の世界発展を目指して欧州や米国を目指すも排日の高まりを受けて挫折し、ブラジル転住というパターンだ。「スケールの大きな明治の日本人移民」としては次のような人々が挙げられる。

南米最初の邦字紙「南米週報」を刊行して移民初期にアルバレス・マッシャード植民地を作った星名謙一郎(愛媛県)、衆議院議員や同志社第4代社長を務めたのちに米国移住してブラジル転住し農場を経営した西原西東(高知県)、北米を手始めに南米を一巡した後ブラジルに柔術を伝えたコンデ・コマ(岩手県、前田光世)、米国からの転住者で最初のブラジル邦字紙3紙の創刊に関わり今年100周年を迎えるアリアンサ創立に尽力した輪湖俊午郎(長野県)、ペルーやボリビアを経てアマゾン下りをして来伯して球陽協会創立に携わった翁長助成(沖縄県)、ブラジル軍艦の柔道教師として渡伯して日伯新聞社主となり日本政府批判を繰り返して3度も国外追放されて欧州を経て帰国した三浦鑿(高知県)、北満洲ハルビンの日露協会学校でロシア語を学んだあと渡伯して大戦中の日本移民迫害を書いた禁断の書『南米の戦野に孤立して』を出版して公安警察から国外追放裁判を起こされた岸本昂一(新潟県)などだ。

*本稿は、「ブラジル日報」(2024年9月3日)からの転載です。

© 2024 Masayuki Fukasawa