「現代日本と日系アメリカ人の文化とグローバリゼーションの影響に関する民族誌学の第一人者…これらのコミュニティの民族誌研究の先駆者…」

—ジョセフ・L・チャートコフ、アメリカ人類学者、2013年1

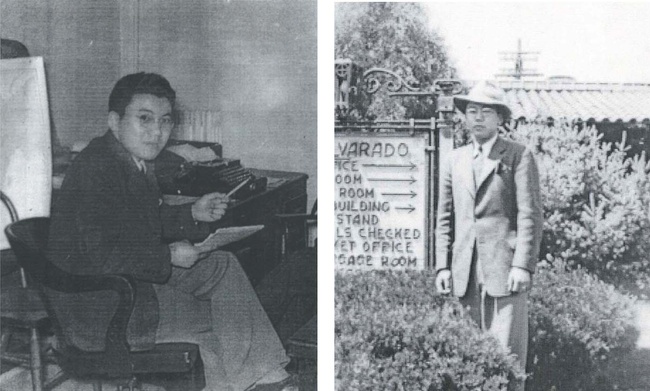

移民の息子のアメリカのるつぼ(1921-1942)

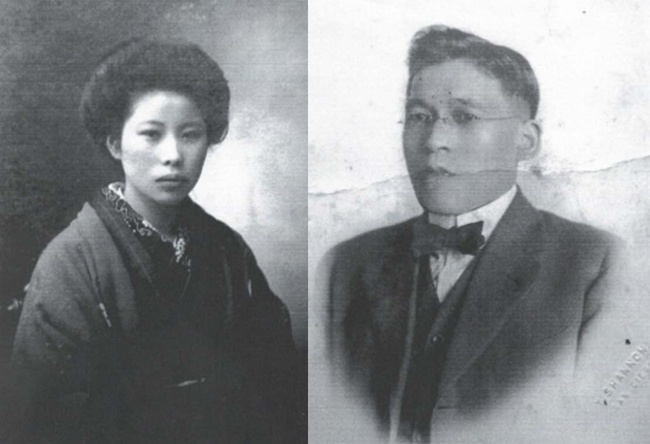

私の父の人生は、同世代の多くの二世と同じように、20 世紀初頭に始まりました。石野巌は、1921 年 3 月 10 日に、より良い未来を求めて「チャンスの国」アメリカに渡ってきた移民の両親のもとに生まれました。両親は日本南部の福岡県の九州地方出身でした。

父、私の祖父、石野智太は1888年に生まれました。彼は福岡県うきは市の禅僧の次男でした。日本の慣習では、智太は長男ではなかったため、実家の寺の住職と境内の地位を継承できず、他の場所で生計を立てる必要がありました。そのため、19歳のとき、彼は1906年4月のサンフランシスコ大地震後の都市の復興を支援するために、1906年8月に日雇い労働者として働きに出ました。

そこで仕事がなくなると、彼はサンディエゴに移り、巡回果物収穫者、レストランやホテルの給仕、鉄道のコックなど、さまざまな仕事に就きました。また、トモタは英語の読み書きを学ぶために夜間学校に通いました。最終的に、日本のデパートである岩田商会で販売員として安定した仕事を見つけました。十分なお金を貯めた後、彼は自分の新鮮な果物と野菜のスタンドを始めました。

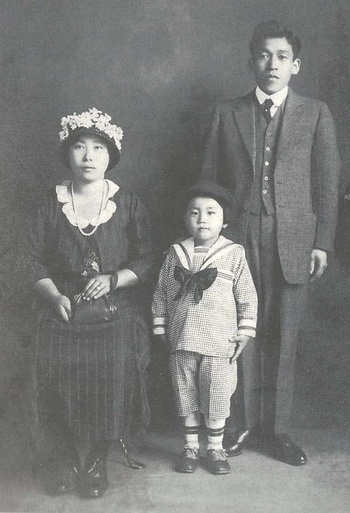

友太は14年間の一人暮らしを経て、32歳で結婚して家庭を持つことにしました。友太は将来の写真花嫁となる吉塚貞を日本に呼び寄せました。吉塚貞は1920年4月に21歳で帰国しました。私の父、巌は貞の帰国から11か月後に生まれました。その後、家族には2人の兄弟と2人の姉妹が生まれました。

子どもの頃、父は実家の果物や野菜の屋台で、農産物の選別や積み上げを手伝っていました。母も屋台を手伝い、接客、両替、簿記の管理をしながら英語を学んでいました。父にとって、それは素晴らしい時間だったに違いありません。私が成長していく中で、一番新鮮でおいしい果物や野菜の選び方を知っていて、それを私に教えてくれたことに父が誇りを感じていたことを覚えています。

しかし、1929年に10年間続いた大恐慌で、トモタは果物と野菜の店を失いました。その後、彼はバルボア公園近くのバルセロナ アパートメント ホテルで管理人として働き、30年後に引退するまでそこで働きました。トモタはまた、家族が住むために12番街に2階建ての家を借り、生活費を補うために下宿人を受け入れました。

テイは、2階に住む7人の下宿人と、1階に住む5人の子供たちの世話をしていた。学校の夏休み中、イワオは父親の清掃業務を手伝ったり、エレベーターのオペレーターとして働いたり、雑用係として働いたりしていた。

父が育った労働者階級の地域や学校は多様で、主に白人でしたが、アジア人、メキシコ人、黒人がいました。父の社会生活は第一日本人会衆派教会を中心に展開していました。教会は運営資金を集めるために、日本人のパフォーマンス、映画、その他の社会活動を後援し、移民一世のための地域イベントを主催していました。

教会は二世の子供たちのためにピクニック、遠足、スポーツ大会を企画しました。岩尾の父は執事として奉仕し、教会の週刊会報の日本語欄を執筆し、パフォーマンスに参加しました。婦人組合のメンバーであった彼の母は、教会が主催する日本食の宴会のメニューを監督し、料理を準備することが多かったです。

おそらく、岩男が家庭以外で育ったことの中で、唯一日本的な側面は、宗教的理由ではなく教育的な理由で仏教会に通っていたことだろう。多くの一世と同様に、彼の両親は、家族が日本に帰国することになった場合に息子が適応できるようにしたいと考えた。そのため、将来の予防策として、彼は土曜日の日本語学校に通わされた。

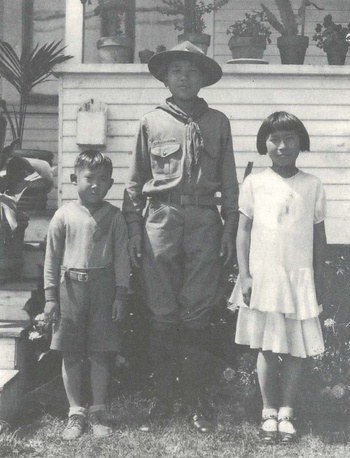

それでも、岩尾は白人が圧倒的に多い主流文化に溶け込むことを熱望していました。彼は、自分自身をアメリカの「人種のるつぼ」に生きる典型的なアメリカ人の少年だと考えていました。彼はこのアイデンティティを強化するためにボーイスカウトに入団し、野球やフットボールなどの典型的なアメリカのスポーツに熱中しました。

公立学校制度は、移民の子供はアメリカ文化に同化すべきだと考え、アメリカの価値観を取り入れたいという岩尾の願望を強めた。後に岩尾は、自分のクラスでは毎朝国旗とアメリカへの忠誠を誓うことが義務付けられていたこと、そして一度誓いを立てた以上、生涯それを守り通す義務があると感じていたことを明かした。

そして1941年12月7日、日本が真珠湾を爆撃すると、岩尾のアメリカンドリームは悪夢に変わった。日系人全員が「敵国人」として再分類されたのだ。フランクリン・D・ルーズベルト大統領が述べたように、それは西海岸に住むすべての日系人にとって、そして私たちその子孫にとって「永遠に記憶される不名誉な日」となった。

「私たちは(生まれながらの)アメリカ市民でした。戦争が始まったとき、私たちの両親(日本生まれでアメリカ市民になれなかった)に何か起こるかもしれないと思いました。私たちにそんなことが起こるなんて思ってもみませんでした。でも、実際に起こったのです。 」 2

避難体験: サンタアニタ競馬場 (1942 年 4 月 - 8 月)

「私はこの出来事の詳細を、まさに自分がどう感じたかを忘れてしまいました。私は心的外傷後ストレス障害に苦しんでいると思います。」 3

—石野巌、2010年

21 歳だった私の父は、1942 年 4 月 1 日に家族全員がサンディエゴの鉄道駅に出頭し、家や生活からの「避難」登録をするよう命じられたことを思い出しました。家族は家族番号と、各自 2 つのスーツケースに何を運べるかの詳細を受け取りました。政府は日系人がどのくらいの期間「移住」させられるか予測できなかったため、家、学校、仕事、財政など、身の回りのことを整理するよう指示されました。

1 週間後、イシノ一家と 1,238 人の日系人がサンディエゴからサンタアニタ競馬場に移送されました。ここは、フランクリン・ルーズベルト大統領の大統領令 9066 号により西海岸から内陸部への移住を命じられた 12 万人以上の日系人を収容するためのより恒久的な収容所が建設されるまで、日系人が一時的に収容された 15 か所の臨時収容所のうちの 1 つでした。

父はこの悲惨な時期について私に話すことはなかったが、当時17歳だった妹のマギーは後に羅府新報の記事で、母が馬の飼い葉桶を生後3か月の弟のベビーベッド代わりに使っていたことを語っている。4マギーはまた、急いで設置された床板の下から立ち上る残りの馬糞の悪臭についても述べている。他の収監された日系人たちは、混雑した不衛生な生活環境に襲い掛かってきた暑さとハエの大群を思い出す。

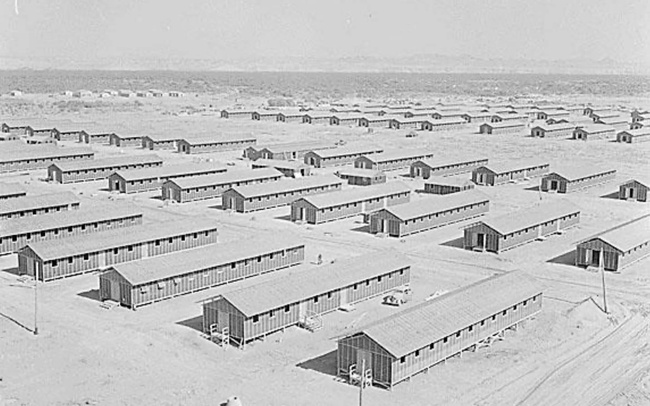

石野一家7人は1942年4月から8月までの5か月間、かつて馬小屋だった2つの建物で暮らし、その後アリゾナ州ポストンに移され、コロラド川戦争移住センターと呼ばれるインディアン居留地に「収容」された。

ポストン強制収容所(1942-1944年)、アリゾナ州

「…雨の日には必ず一番大きな木を探すべきである[日本の諺]。そして平均的な二世にとって、アメリカは群を抜いて一番大きな木であり、彼らが知っている唯一の木でもあった。」

—アレクサンダー・H・レイトン『人間の統治』 1945年5

ポストン(正式名称は「コロラド川戦争移住センター」)に収容される前、父は 1938 年から 1942 年までサンディエゴ州立大学(現在は大学)に通っていました。父は建築家になることを志し、建築、ビジネス、経済学を学びました。

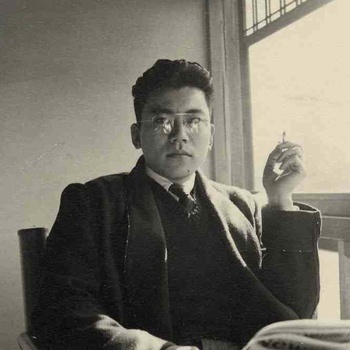

しかし、友人から研究の機会について聞いた後、父は、米国社会学研究局(BSR)の人類学者と協力して「コロラド川戦争移住センター(CRWRC)」の人類学的研究を行うために選ばれた、高等教育を受けた18人の二世の若者の一人になりました。

トラウマを抱えた父にとって、これは収容所の迷彩工場、食堂、敷地の整備、あるいは砂漠の太陽の下で農家のテンサイ畑で働くよりも好ましいと思われたに違いありません。

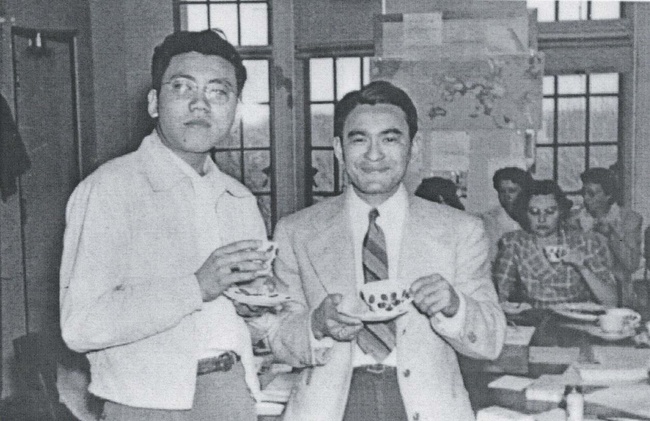

このプロジェクトの責任者であるジョンズ・ホプキンス大学の社会精神科医で人類学者のアレクサンダー・レイトン氏は、父と彼の仲間の二世をデンバー大学に3か月間連れて行き、社会分析、世論調査法、応用人類学の研修を受けさせました。また、仕事の休憩時間に「ハイティー」が出されたとき、父が驚いていたのを覚えています。

帰国後、グループは収容所に収容されている日系人を観察し、インタビューを行い、データを収集した。彼らの任務は、カリフォルニアのさまざまなコミュニティから避難した 18,000 人の日系人が直面しているプロセスと課題を観察し、記録することだった。彼らはインディアン事務局と戦時移住局の行政活動を分析した。彼らは仕事、教育、コミュニケーション、社会活動を取り巻く統治システムを研究した。彼らは、住宅、食料、医療、宗教サービスに関する運営上のニーズがどのように対処されているかを分析した。6

レイトン所長は、自身の専門的経歴を生かして、フィールド ワーカー向けの教育プログラムを開発、組織し、彼らを科学的臨床研究に従事する若い専門家として訓練しました。3 人の人類学の指導者は、定期的に講義を行い、フィールド ワークを監督し、個人相談に応じました。スタッフ ミーティングは週 2 回開催され、アイデアを共有し、問題に対処し、進行中の BSR プロジェクトを指揮しました。チーム全体が提案を出し、評価し、その多くが実行されました。さらに、完了した作業に対して、シカゴ大学の単位が新入社員に授与されました。

現地調査を終えた者の中には、1943年9月から1944年1月までシカゴ・マーチャンダイズ・マート・ビルで働いた者もいた。父はこう記している。「私たち5人と秘書たちが現地データを集め、レイトンが『人間の統治:日系人強制収容所での経験に基づく一般原則と勧告』という本の草稿を書いた。」

この本は、強制収容所の収監者に対して提供された行政支援を文書化する上で、精神医学的および人類学的側面に焦点を当てている。第 1 章では、1942 年 4 月から 1942 年 11 月までのポストン ストライキについて詳述している。BSR の支援により、不満が聞き入れられ、交渉されたことで非暴力的な結果が生み出されたと主張している (対照的に、マンザナー管理局は戒厳令を発令し、暴動に直面し、2 人が死亡し、多数の負傷者が出た。7 )。第 2 章では、収監者の心理的ストレスを管理および対処するための 46 の原則と 102 の推奨事項を概説している。信念体系と社会組織が、管理者と管理される人々の両方が経験するストレスに対する認識と反応をどのように形作るかを検討した。8

インディアナ大学ブルーミントン校アメリカ研究学部の助教授カレン・イノウエは、「レイトンは戦時中の監禁の人間的側面、つまり心理的コストに非常に興味を持っていた」と述べている。9

岩尾は2010年にこう振り返っている。「私の人生はこのプロジェクトによって形作られました。私にとっては一種の逃避でした。両親や姉妹、兄弟はキャンプでシステムによって世話されているのだと思い込んでいました。」 10

この研究の機会は、労働者階級の子供だった岩尾にとっては決して想像もできなかったことだった。最終的に、この経験がきっかけで、彼は1954年にハーバード大学で日本文化に関する人類学の博士論文を執筆した最初の日系アメリカ人となった。11

つづく ...

注:

1. ジョセフ・L・J・チャートコフ、「アメリカ人類学者:訃報。石野巌(1921-2012) 」、アメリカ人類学者、第115巻第3号(2013年9月):534-537。AnthroSource、2013年8月20日。

2. 石野巌「オーラル・ヒストリー・インタビューシリーズ『第二次世界大戦:記憶の再認識の声』より」1992年。

3. マーサ・アラジェム・ブルームフィールドとスティーブン・ガー・オストランダー、「私たちは将来がどうなるか知らなかった」『自由の甘さ:移民の物語』 (イーストランシング:ミシガン州立大学出版、2010年)、224ページ。

4. マーガレット・イシノ、「日の出、日没」、羅府新報、2005 年 5 月 28 日: 3

5. アレクサンダー・H・レイトン『人間の統治:日系人強制収容所での経験に基づく一般原則と勧告』 (プリンストン:プリンストン大学出版、1945年)、74ページ。

6. カレン・イノウエ、「 ポストン社会学研究所」 、電書百科事典、2024年6月23日。(2025年2月10日にアクセス)

7. ブライアン・ニイヤ、「マンザナール暴動/蜂起」 電書事典、 2024年9月12日。(2025年3月5日にアクセス)。

8. イノウエ、「 ポストン社会学研究所」

9. 同上

10. ブルームフィールド、オストランダー「自由の甘さ」230ページ。

11. チャートコフ、アメリカの人類学者。

© 2025 Catherine Jo Ishino