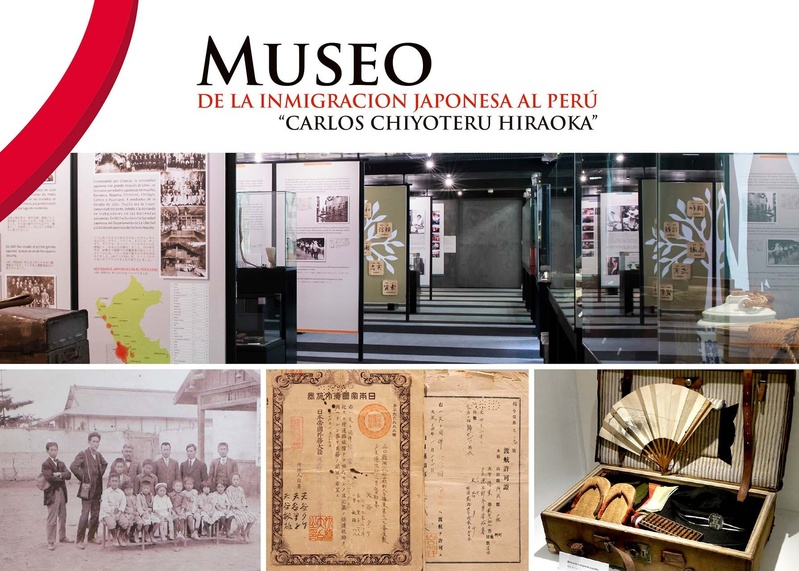

日本人ペルー移住史料館 「平岡千代照(カルロス)」が近代化されました。

テクノロジーを主な味方につけ、日系社会を暗示する品々や文書を展示し、パネルを通じてその歴史を伝えるこの施設は、3つの主な目的を追求しています。

その一つは、ペルーへの日本人移民の歴史をデジタル化することであり、これは何よりも何万枚もの写真を仮想形式に転送することを伴う、巨大で長期的な仕事です。

その他:収蔵品の再編成と分類。以前は、彼らは神の慈悲に任せて倉庫に放置されていました。現在、それらは 2 つのスペースに分割されており、それぞれが保存されている遺産の特性に応じて調整されています。物体は、その性質に応じて、健全な保存のために異なる温度や状況を必要とします。

3つ目は、QR コードや音声ガイドなどの技術ツールを通じて一般の人々が移住史料館に没頭できるようにすることで、一般の人々との距離を縮めることです。また、保育園の 3 歳または 4 歳の子供を案内することと、若い歴史学生を案内することとは異なるため、グループ訪問者のプロフィールに合ったツアーを提供します。

前久博美館長は、来館者の好みや興味に合わせて史料館ツアーをカスタマイズし、より魅力的なものにすることに重点を置いています。

例えば、最近、大学のファッションデザインを専攻する学生のグループが史料館を訪れ、打ちかけに興味を示しました。移民の話が興味を引いたのかもしれないが、彼らの目は着物に引きつけられた。

幼稚園児のグループが史料館に行く場合、退屈しないようにするには何を提供すべきでしょうか?折り紙で船を作り、ペルーへの移民が海路で到着したことを子供たちに教えることは、子供たちに歴史を紹介する楽しい方法です。

デジタル化される宝物

史料館がデジタル化している画像の多くは、結婚式、団体の記念日、新年の集まり、オープニングなどで60年以上にわたって撮影した写真により、コミュニティのドキュメンタリー作家として著名な日本人写真家、佐藤清氏のアーカイブからのものである。つまり、日本人とその子孫が主催するあらゆる社交行事や家族行事です。

コーディネーターのジェシカ・モロミサトさんは、デジタル化の目的は、劣化や不適切な扱いを防ぐためにオリジナルを加工することなく、一般の人々と共有することだと説明する。

まだやるべきことはたくさんあります。佐藤清氏のアーカイブだけでもネガは約4万枚に上ると推定される。

作業は画像のデジタル化だけに限りません。史料館チームはまた、それらの起源をたどり、年代を決定し、分類する必要もあります。

もう一つの最前線の課題は、コミュニティがこれまで歴史を通じて発行してきた印刷メディアを仮想形式に変換することです。この点に関してはすでに大きな進歩が遂げられており、史料館とスタンフォード大学フーバー研究所との合意により、1912年から1941年の間に流通した1,500ページを超える日本の日記がデジタル化されている。

石器時代を終えて

2024年はペルー日系社会にとって、最初の一世がペルーに到着してから125周年を祝う特別な年でした。

この時点で、日本人とその子孫の歴史の保管庫および伝達者としての史料館の重要性が高まりました。

この課題を認識した前久宏美氏は、昨年10月に同史料館の館長に就任した。約6年間「平岡千代照(カルロス)」のコーディネーターを務めた経験が支えとなっている。

両親が沖縄出身のこの二世は、以前の舞台では一人で働いていたことを覚えている。彼女はあらゆること(管理業務、物品や書類の整理、訪問者への対応、ガイド付きツアーの実施など)を行わなければなりませんでした。

たとえば、ヒロミさんは写真を一枚一枚集めて、「学校」や「スポーツ」などのカテゴリーに分類しました。手を一目見る。

それは過去のことです。史料館での業務はより専門的になり、現在はテクノロジーの助けを借りて 6 人が働いています。

監督は過去と現在の対比を強調している。 「まるで石器時代にいるようでした」と彼女は手作業で収穫作業をしていた頃を振り返る。しかし現在、「史料館の適切な機能に向けて大きな一歩が踏み出された」。

「移民が始まって125年が経ち、保全と保護の面でも進歩が見られます」と彼は言う。

悪夢の琴

前久博美氏は2022年に一時的に史料館を退任した。しかし、正式に館長に復帰するまでは、要請があれば手を貸すなど、非公式に史料館に関わり続けた。

「史料館にとても愛着があるので、引き受けました。放っておくわけにはいかないのです」と彼女は言う。

コーディネーターとしての豊富な経験により、彼女は施設内に収蔵されているすべての作品を徹底的に理解することができ、その「非常に貴重な資料」が一般の目に触れないことを残念に思ったという。

「私は物事を隠しておくことに反対です」と彼女は強調する。もちろん、完全性を維持するために予防措置を講じる必要がありますが、それは隠すことではなく、示すことです。 「自分の中に留めておく必要はなく、共有する必要がある」と彼は主張する。

結局のところ、日系家族から寄贈され、「平岡千代照」が管理する作品は、共通の遺産なのです。 「彼らはここで丁寧に扱われ、人々は愛情を持って彼らに会いに来ます」と園長は言う。

史料館を訪れ、展示されている鋤、スーツケース、トランク、琴、野球のグローブ、パスポートなど、移民がかつて使用していた、または移民の所有物であった品々を観察する多くの日系人の子孫が、それらを通して自分たちの先祖を思い出すので、愛情を物語っています。

ちなみに、日経新聞が贈ったものの中には、ユニークなものがいくつかあります。コーディネーターのジェシカ・モロミサトさんは、かつて仏壇の中に紙で包まれた髪の毛や土を見つけたことがあると回想する。最初のものは故人のものであり、2番目のものは埋葬地から移動されたと結論づけた。

物を寄付する動機は、必ずしも共有したいという願望や寛大な寄付行為だけではありません。異世界への恐怖も要因となる可能性があります。監督は、割り当てられた部屋で頻繁に悪夢に悩まされていたメイドを雇っていた日系人の家族のことを思い出す。

この現象にもっともらしい説明がつかなかったため、家族はベッドの下に保管していた琴が夢の妨害の原因であると結論付け、史料館に寄贈して楽器を処分することにした。

歴史に潜る

この史料館は、若い(そしてそれほど若くない)日系の人々にとって、自分たちのコミュニティの歴史について学ぶための貴重な空間です。多くの人々は、存在するすべてのインフラを当然のことと考えています。たとえば、ラ・ウニオン・スタジアム協会 (AELU) などです。

クラブを建設する土地が購入されると、彼女の家族を含め、多くの一世とその子供たちが協力して土地を整地したことを同ディレクターは回想する。

彼女は AELU の事例を挙げて、その建設にどれだけの費用がかかったかを示し、それが建設されたことをすでに知っている新しい世代に、それが決して容易なことではなく、その背後には膨大な努力の積み重ねがあったことを知らせようとしています。

史料館を訪れると、クラブがどのように建設されたか、またその他の主要なプロジェクト(日ペルー文化センター、学校など)について知ることができます。

また、多くの日本人の子孫が、(苗字さえも)一切の記憶を失ってしまった先祖と再びつながるきっかけにもなります。移民の先祖について知りたいと思いながら、他に頼れる情報源もなく、彼らは謎の親戚についての情報を求めて史料館に向かいます。

監督は、亡くなった日本の祖父母が自分を呼び、知られざる先祖に会いたいと夢で言っているという幼い娘のために、彼らを訪ねてきたある家族のことを思い出す。

ジェシカ・モロミサトは、亡くなって入院する前に父親から祖父一世の物語を調べて戸籍を探すよう依頼された三世女性の事例を浮き彫りにする。女性は研究の一環として史料館を訪れ、さらに使命を果たすために沖縄まで旅した。

コミュニティに関係のある日系人でも、日本人移民の名前、到着日、出身県を保存しているパイオニアデジタルデータベースを通じて家族の歴史を調べることができます。

史料館を訪れたことで、コミュニティのメンバーの何人かは展示されている写真の中に自分自身を発見することができ、喜びと興奮に満ちた驚きを感じました。 「それは私です!」と彼らは言います。

例えば、あるおばあちゃんは、ペルーに移住する前に、日本で代理結婚した際に義父と一緒に花嫁姿になった自分の写真を見つけた。

親戚を見つけるのも幸せだ。ラ・ウニオン学校の少年が、優秀な日系アスリートたちの展示会の写真の中から自分の父親を見つけたときのように。 「『お父さん』と彼女は言い、泣きそうになった」と監督は思い出す。

ロマンティックな一世

個人的なレベルでは、史料館で働くことは館長に強い感情的な影響を与えます。この本に収められ、広められている物語は、移民の両親や叔父たちの物語です。佐藤さんのアーカイブの中にも、偶然家族の写真が見つかった。

兄弟の末っ子であるヒロミさんは、日本人の母親からペルーに到着したときのこと、ペルーの第一印象、そして徐々に慣れていったことについての話を聞いた。

彼女が子供の頃に聞いた物語は、史料館で発見した物語の中に広がり、反映されていました。

ここで彼の両親の関係の起源を語ることができます。

「母は、母のお父さんがペルーに来たと言っていました。母は同じ村の出身だったので、父とすでに知り合いだったようです。私の祖父は娘たちが二人の紳士と結婚するためにここへ来ることを望んでいました。母は興奮して父に同行しましたが、それが父の結婚のためだと気づきました。すると母は怒り出した。彼は父親に「なぜ僕を連れてきたんだ?」と言ったという。彼は憤慨した。祖父は彼にこう言いました。「私はすでに約束したのに、あなたは私を悪く見せるつもりなのか。」彼は私の母に腹を立てましたが、彼をとても愛していた母は「わかったわ、考えてみるわ」と言いました。

幸いなことに、その物語はハッピーエンドでした。

「ありがたいことに、私の父はロマンチストでした。一世にとっては奇妙なことでしたが、父は小さな花、バラ、小さなキャンディーを持ち歩くのが好きでした。どうやら母はそれに惚れ込んで結婚したようです。」

今後の予定

2025年1月、リマではカナダ、メキシコ、ブラジル、ボリビア、パラグアイなど各国の日系博物館による国際シンポジウムが開催されました。

イベント中、博物館の代表者たちは経験と知識を交換し、この交流から、同業者が改善するためにできることを学んだり模倣したりしたいと考えています。

進歩といえば、「平岡千代照」移住史料館は、スペイン語、英語、日本語の音声ガイドを開発し、展示作品の横に現在設置されているQRコードの利用を拡大し、日系アーティストが作品への愛着を語るビデオ証言につなげることを目指している。

来場者のお気に入りのオブジェの一つは、佐藤清が歴史を大切にするコミュニティを描写した豊富な画像を残すために使用した蛇腹カメラです。

© 2025 Enrique Higa Sakuda