バジルのカナダへの帰還

おそらくバジルは姉妹たちより数歳年上だったため、日本での生活に適応するのに最も苦労した。姉妹たちは彼が一人で英語の本を読んでいるのをよく目にし、村の社会に適応するのに特に苦労しているのだと考えている。長男として父親と祖母の両方から厳しい扱いを受けたことが、この状況を悪化させたと姉妹たちは考えている。どうやら両親は彼がうまく適応していないことに最終的に気づき、カナダの親戚のところに彼を送り出すことにしたようだ。めぐみさんは次のように回想する。

日本はバジルにとってカナダとは全く違って見えました。彼にかかるプレッシャーは厳しかったです。私たち(彼の姉妹)はまだ本当に小さかったのですが、バジルは私より7歳年上だったので、彼にとってはもっと大変だったと思います。私たちを守ってくれる人は誰もいませんでしたし、母は出て行ってしまいました。母も父も不在だったので、バジルは大人の間であてもなくさまよっていました。誰かが自分に対して怒っているのは理解できましたが、褒められているのは理解できませんでした。当時、父はバジルに対してとても厳しかったです。父が怒っていたのを覚えています。バジルには行くところがありませんでした。

母方の祖母と叔母たちは、ブリティッシュコロンビア州内陸部の町バーノンに住んでいたが、彼のカナダへの帰国を後押ししてくれた。父は、彼が英語を忘れて日本に定着しすぎる前にカナダに帰国した方が良いだろうと言っていたのを彼は覚えている。

そのため、1949 年、12 歳のバジルは、下里で父と妹たちと 3 年間暮らした後、カナダに戻りました。当時、メグミとエミコはそれぞれ 5 歳と 4 歳でした。バジルは 1949 年からバーノンの叔母と祖母のもとに住み、1954 年に彼らとともにバンクーバーに引っ越しました。その後間もなく、両親は離婚しました。このことは母親、叔母、祖母によって隠されていたため、バジルは数年後までそのことを知ることはありませんでした。最終的に彼は大学を卒業し、高校の教師として数年間を過ごし、その後、魚の梱包業界で長く成功したキャリアを築きました。

カナダに帰国後、バジルは父親に会うことも、直接連絡を取ることもなかった。しかし、バーノン滞在中に、父親の旧友で、そこに新しい写真スタジオを開設したジェームズ・ムラカミと会った。バジルはときどきムラカミを訪ね、父親と連絡を取っている様子を伝えた。祖母と叔母は母親と文通を続け、バジルは当初数通の手紙を交わしたが、1970年代半ばにカナダに訪ねてくるまで、再び会うことはなかった。同様に、姉妹たちにも45年近く後の1993年まで再会することはなかった。

年月が経つにつれ、日本にいる家族の様子を聞くことはだんだん少なくなっていった。両親はカナダの親戚と連絡を取り合っており、その手紙を通じてバジルがカナダでどうしているかというニュースをときどき受け取っていたことを姉妹たちは覚えている。めぐみさんは次のように回想する。

私たちはバジルと直接連絡を取っていませんでした。バジルがいなくて寂しかったのですが、両親の離婚もあり、それがさらに私たちの間の距離を広げたのかもしれません...。私たちは母からバジルがどんな仕事をしているのか、結婚した、教師になった、その仕事を辞めた、引っ越して新しい仕事に就いた、といったことを聞きました。

京都での生活

バジルがカナダに帰国して間もなく、ジョンと二人の娘は京都に移り、現在の島津製作所の近くにあるアメリカ軍基地のそばのメイと一緒に暮らし、家族は一緒に新たな生活を始めた。

めぐみさんとえみこさんは、幼いころから日本で暮らしていたにもかかわらず、学校では自分たちが他の子どもたちと違うという意識が強く、「変わった家族」に属していると感じていた。めぐみさんは、「いろいろな意味で(自分たちは)違っていました。何となくそう感じていました。痛感していました。だんだん大きくなっても、自分たちは普通ではない、変な感じがしていました。今思えば、そんな風に感じるべきではなかったのかもしれません」と振り返る。

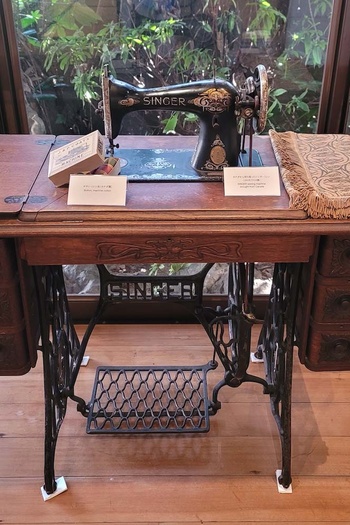

この違いを感じるのは、カナダから持ち込んで日本で使っていた「外国の」品々が原因の一部だった。例えば、彼らは布団で寝ていたが、暖かく過ごすためにカナダから持ってきた大きな羽毛掛け布団を使っていた。この掛け布団がほつれて穴があくと、羽毛がいたるところに飛び散ったことを彼らは覚えている。また、カナダから持ってきたシンガーのミシンを母親が使っていたことも覚えている。

また、カナダの親戚から毛皮の襟の付いたコートをもらった。周りの子供たちは、彼女たちがそのコートを着ているのを見て、アメリカ人と呼んでからかった。同様に、母親のメイが入学式にパーマをかけたことでも、同じようにからかわれた。また、メイ自身も周りの日本人女性と違って目立つことに気づいた。具体的には、運動会などの学校の大きな行事では、自分たちの外見と母親の目立つ外見のせいで、自分たちが「外国人」だと感じたことを思い出している。めぐみさんは言う。

学校の運動会に行くと、私たちは外国人みたいだと言われました。運動会には、親たちがみんな子供を見に来るんです。そういう行事では、母はちょっと目立っていました。服装のせいかもしれません。私たちの服装も関係していたのかもしれません。それとも、私たちが強制収容所にいたからでしょうか。外国人っぽい雰囲気があると言われました。

彼女はまた、家庭で両親が話す英語が学校での彼らにどのような影響を与えたかについての特に面白い逸話を語っています。

学校の時、カタカナのスペルテストがあったのですが、私は「cup」という単語を、日本語の発音と綴り(コップ = koppu )ではなく、英語の発音(カップ = kuppu )に近いカタカナで綴ったため、間違いとマークされました。母は、私たちの家ではそのように発音するので、カップ( kuppu )が正解だと文句を言いました。同様の状況は他にもありました。

言語に関するもう一つの思い出は、家族で京都の銭湯に行ったとき、両親が友達に英語で話しかけていたので恥ずかしかったというものだ。めぐみさんはこう説明する。

当時は近くに銭湯がありました。家には風呂がなかったんです。銭湯では宮内さんという女性と英語で話していました。宮内さんとは友達だったような気がして、キャンプで一緒にいたのかなと思いましたが、カナダで友達だったとは聞いていません。突然英語で話し出すんです。私たち子供は恥ずかしかったです。今思うと、あの頃の私たちはかわいそうに思います。母も寝言で英語を話していました。

残念なことに、彼らが他の人と違って目立つ存在だったため、周囲の人々から嫉妬や差別を招いていました。例えば、家族が着ていた西洋風の服装は、周囲の人々から嫉妬の反応を引き起こしました。

カナダに叔母がいて、洋服を送ってくれたり。古い革靴ももらったり。当時は日本では革靴は履かなかったんです。学校ではまだ下駄を履いていて、子供たちは裸足で校庭を走り回っていました。カナダの叔母から革靴を送ってもらったりして、それを履くといじめられたり。当時は貧しかったのに、学校に毛皮の付いたコートを着て行くと、「アメリカ人!」って言われました。そういうことを経験すると、自分たちは他の人と何かすごく違うんだなと実感するようになりました。

© 2021 Stan Kirk