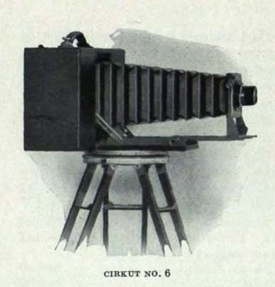

妻のテエが農業経営を管理してくれていたので、若次は自分の可能性を追求し、最初は通信教育で写真を学んだ。若次の家に伝えられている話によると、若次は写真をより深く写真を学ぶため、一時期サンディエゴに引っ越した。ロンドンとパリで写真を学んだ写真家の下津佐正志が、1919年にサンディエゴでスタジオを開き、その後に写真学校を開いていたので、若次は彼に師事した可能性がある1。パノラマ写真は下津佐が得意とする分野でもあり、若次はパノラマ写真の撮影方法を彼から学んだのかもしれない(写真3)。その経緯はともかく、若次は1922年にはロサンゼルスで写真家として活躍しており、1922年発行の『在米日本人人名辞典』にも、その名が載っている2。

若次は、ロサンゼルス初の和菓子職人の息子であった宮武東洋の写真館で職を得た。若次と同じく父親の跡を継ぐことを望まず芸術家になりたいと思っていた宮武は、割り切って写真家の道を選んだ。宮武は、地元の写真家のハリー・H・重田に師事した後、1923年に売りに出されていた写真館を買い取り「東洋写真館」開設した3。東洋洋写真館は、東一番通り(East First Street)沿いのリトル東京の中心にあった。資金繰りに苦労しながらも、若次をはじめとする従業員を雇い入れるまでに成功を収めた4。東洋写真館はリトル東京で最も有名な写真館となった。当時は、リトル東京周辺の家族写真や結婚式の写真のほとんどは、宮武が撮影していた。

若次が宮武に雇用されたのはパノラマ写真の撮影を得意としていたからか、あるいは宮武の写真館でその撮影技術を習得したのかもしれない。いずれにせよ、若次は1926年と1927年に、日系人が経営するロサンゼルス近郊の農場を進んで体系的に記録し、数々の素晴らしいパノラマ写真を残している(写真4、5、6)。

これらのパノラマ写真の多くには、畑の中に立つ農業労働者やその家族の姿が収められいる。その姿はまるで、彼ら自身が栽培している農作物のように大地に根ざしているように見える。そのイメージは、切なく、詩的で、感動的である。質素な家屋や人でごった返した市場が垣間見えるが、たとえボロボロのつなぎを着ていても、彼らの品格が感じられる。これらの写真は、苦しい生活を送る日系人の決意と打たれ強さを生々しく表現している。

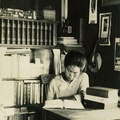

若次は、地域の農場を撮影するだけでなく、彼自身の生活と農場、リトル東京の様子、農産物市場、子どもの学校なども記録した(写真7、8)。

そして何より、若次は実用的な目的ではなく、個人の表現方法として芸術写真も撮影した。また、若次は、リトル東京を拠点とする芸術写真家グループ「日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニア(JCPC)」の会員だった。JCPC会員が撮影した写真は、国際的に展示、出版され、高い評価を受けていた。

あまり積極的に展覧会に出品することはなかった若次だが、1926年に開催されたJCPCの第1回写真展には出品していた。出品された作品は「カリフォルニアの農場(California Field)」、「橋の下の静寂(Silent Under the Bridge)」、「バレーへの道(Road to Valley)」、「勉学(Study)」、「パレード(Parade)」、「寺にて(In the Temple)」の6点だが5、残念ながら1925年のロサンゼルス本派本願寺の建立時に境内で撮影された「寺にて」(写真9)を除いて、現存するものはない。

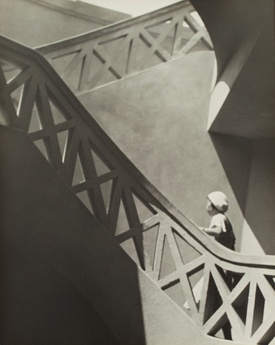

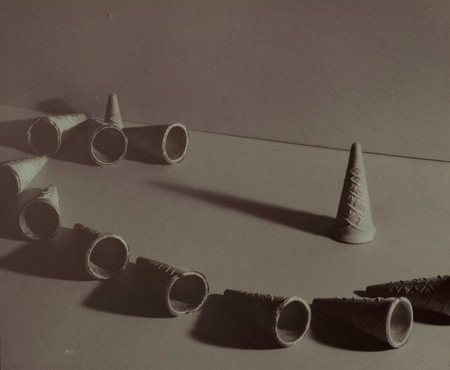

若次はJCPCに入会したことで、近年、先進的なモダニズムとして評価されている有力な写真界の中心的存在となった。会員たちの写真は、従来のヨーロッパの立体感のある描写にとらわれず、日本美術に見られるような二次元空間を強調したものであった。空白部分、非対称な配置、影の模様、大胆な幾何学的形状といった構図だ。被写体は平らな面や壁の前に配置されたり、カメラで上から見下ろされたりと、平面的な二次元性が強い。また、風景や幾何学模様の中で1人たたずむ姿を撮影することも多かった。

日系人は、自分たちが受け継いできた日本の芸術や文化から、このスタイルを導き出した。織物に見られる模様や形、浮世絵の構図、日本建築の空間分割の構成、生け花の芸術的な配置、書道の写実性、俳句の見かけのシンプルさから多くの影響を受けたのである。

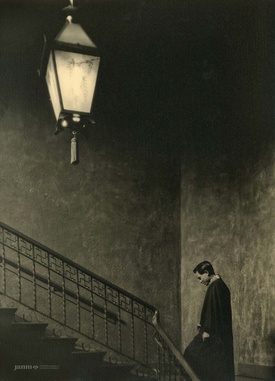

若次の芸術写真も、同様の影響を受けており、被写体やスタイルが他の日系人による作品と共通している。例えば、先述の「寺にて」(写真9)に写る人物の写真は、他のJCPC会員ヒサオ・E・キムラによる「屋上庭園へ(To Roof Garden)」(写真10)の階段に立つ人物の写真と類似している。

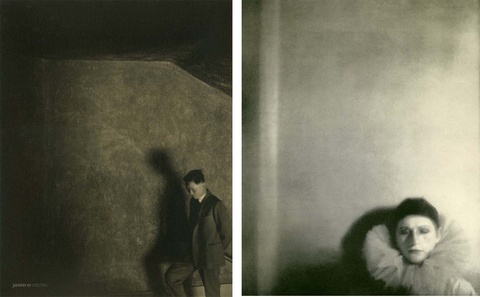

また、若次の「壁の影(Shadows on Wall)」(写真11)は、シンサク・イズミの「影(The Shadow)」(写真12)と同様に、影が重要な役割を担っている。

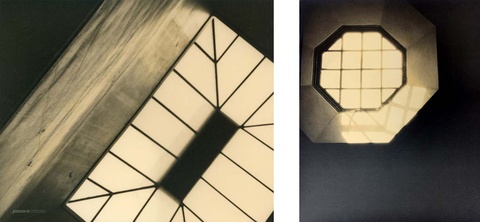

日系人の作品は、幾何学的な構図が取り入れられたモダニズムとして特に賞賛された。J・T・サタの「無題(アイスクリームコーン)」(写真13)や、若次の「無題(天窓の抽象写真)」(写真14)と「無題(窓の抽象写真)」(写真15)は、その良い例である。

リトル東京は、孤立した民族の離れ小島のようにも思われていたが、そうではなかった。リトル東京の写真家たちは、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本に幅広い人脈を築いていたのだ。例えば、JCPCは日本の芸術写真の父と言われる福原信三の写真展をアメリカで初めて開催した。また、ロンドン、パリ、東京などで開催された大規模な展覧会では、JCPC会員の写真が展示され、写真集も世界中で出版され、国際的に注目された。また、モホイ=ナジをはじめとするヨーロッパの前衛芸術家たちも、その作風を高く評価し、同じような視覚効果を用いた作品を多く残している。

リトル東京の写真家たちは、JCPC会員のスタジオを訪れた有名な写真家エドワード・ウェストンや、1924年に『羅府新報』主催のリトル東京初の芸術写真展で審査員を務めたマルグレーテ・マザーと深い関わりを持っていた。ウェストンとマザーは共に日本美術に興味を持ち、それは彼らの作品に多大な影響を与えた。大きな空白部分、非対称な配置、影の模様、画面の端に配置された被写体など、日系人の写真家が用いたのと同じ視覚的要素が彼らの作品に頻繁に登場している。

また、若次が撮影したもうひとつ本派本願寺の写真は、マザーの作品と深い関わりがあることがわかる。この写真には、うつむいて階段を上っている男性とその影の他には、壁と天井以外、何も写っていない(写真16)。これは、1921年頃に撮影されたマザーの「ピエロ(オットー・マシソン)[Pierrot (Otto Mathieson) ]」(写真17)と似ている。どちらも、写真の大部分を平坦な「空白」の部分が占め、その右下に人物が配置されている。このような非対称な構図は、当時、アメリカで活躍する多くの写真家の作品のなかでも異質なものであった。

1920年代初頭、リトル東京の活気ある写真界に貢献した若次の芸術写真は、作品数は少ないながらも、その存在感を示している。日本に帰国した後の彼の写真は、他の影響を反映し、歴史的な出来事によって、より大きな意味を持つようになる。

帰郷-広島

8人の子を持つ若次とテエは、南カリフォルニアで農業を続けることと、日本へ帰国することを天秤にかけた。息子、昇の担任から送られてきた心のこもった手紙を見ると、子どもたちはロサンゼルスで十分な教育を受けており、若次とテエもそれを評価してはいたようだが、それは日本の教育とは違っていた。子どもたちに日本の教育を受けさせたいという思いと、2年にわたるジャガイモの不作が重なり、1927年の夏、一家は若次の出身地である広島へ戻ることになる6。

ジョン・ハーシーは、悲痛で苦悩に満ちた原爆被害記録である『ヒロシマ』(1946年)の中で、広島のことを、「扇形の都市で、だいたい太田川から分岐する7すじの三角州で区画された6つの島にわたっている。島の中心をなす主な商業・住宅区域は約10平方キロ、そこに人口の4分の3が集まっていた」と記している7。

広島市は、1589年に築城した広島城を中心に形成された都市である。当時は、京都や大阪にならって、商店主や商人たちが城下町を作ることが奨励されていた。城の南側で行われた干拓事業8により、35の村が新たに広島市に加わり、1800年代初頭には、人口約7万人の日本第6の都市となった。日清戦争が1894年に始まると、軍用に広島-宇品港間の鉄道が建設され、この地域はさらなる経済発展を遂げた。

さらに鉄道は、広島市と呉港の間を結び、1904年から1905年の日露戦争の際は、海運と造船の港としてますます重要な役割を果たした。若次の一家が広島に戻ってから2年後の1929年には、広島市の人口は27万人にも膨れ上がり、教育、文化、政治、経済の中心地となっていた。

若次が広島に帰郷した最大の理由は、農業をやめ写真だけで生計を立てようと思ったからだった。ロサンゼルスには、若次が写真家として活躍する以前から、日本人経営の写真館が数多くあった。1918年にはリトル東京に27人以上の写真家がいた。しかもその後その数は増え続けた9。若次にとって、かつての雇い主である宮武東洋もいるリトル東京は、競争が激しかったに違いない10。一方、経済発展が続く広島は、若次が仕事をするには好都合な場所だった。

広島に戻った若次は、広島市の中心地である中区に「広島写真館」を設立した。1945年に最初の原爆の標的となったT字型の相生橋から300 メートルも離れていない場所である(写真18)。広島の商業の中心地であり、写真館には絶好の立地であった。

脚注:

1. Japanese American Historical Society of San Diegoのアーキビストであるジェーン・ケネーリー氏から著者への手紙(2019年12月20日付)には、写真学校の開校案内の英訳が同封されていた。開校案内は同協会に収蔵されている。

2. 『在米日本人人名辞典』日米新聞社、1922年、359ページ。

3. 宮武は、セカンド通りとサンペドロ通りの角にあったトモエ・ホテルにスタジオを構えて授業をしていたハリー・重田に師事していた。若次も同じく重田に師事していたと考えるのが普通だが、その証拠はなく、若次の家にもそのように伝わってはいない。

4. 宮武は1920年代半ばに多くの地元の写真家を雇い入れた。1927年の『American Annual of Photography』には、東洋写真館のところにT・コバリ、M・コクブン、JCPCのリーダーであったケイ・シモジマ(下島勝信)の名前が記されている。

5. JCPCは、初の集会では「日本人カメラ・クラブ・オブ・ロサンゼルス」と呼ばれていたが、翌年には「日本人カメラ・ピクトリアリスト・オブ・カリフォルニア」に改称している。

6. 松本斉氏からカレン松本氏への電子メール、日付不明。

7. ジョン・ハーシー、石川欣一訳、谷本清訳、明田川融訳『ヒロシマ』[増補版]2003。

8. “The History of Hiroshima City,” The City of Hiroshima(2022年4月4日アクセス)

9. ティム・アサメン氏による研究ノート、エイジ・フルカワ氏による著書を参照。

10. そのほか、同じく広島出身であったキンソウ・ニノミヤが経営するスタジオや、K・イトウ・スタジオ、イズモ・スタジオ、コマキ・スタジオ、タナカ・スタジオ、テラチ・スタジオ、ウツシガワ・スタジオなどあった。さらに、写真材料の仕入先も数多くあり、その多くは東一番通りにあった。

* * * * *

このエッセイは全米日系人博物館のオンライン展示「松本若次:二つの世界を生きた芸術家 ロサンゼルスと広島、1917年〜1944年」に合わせて寄稿されたものである。展示では、写真家、松本若次のレンズを通して撮影された、第二次世界大戦前のロサンゼルスの日系アメリカ人コミュニティーと、1945年の原爆投下前の広島の都市の生活を記録した貴重な写真をご紹介します。

オンライン展示サイト:janm.org/ja/exhibits/wakaji-matsumoto.

*写真はすべて松本若次撮影(著作権:松本家)

© 2022 Dennis Reed