真珠湾攻撃(1941年)が起きた時点で、日本国内には1500名ほどの日系カナダ人がいたという(Ken Adachi, The Enemy That Never Was)。帰国の道を閉ざされた彼らの多くは「敵性国人」と疑われ、官憲から執拗に日本籍への変更を求められた。日本兵として出征した元バンクーバー朝日の選手に、和歌山の野田為雄(戦死)、広島の中西憲(戦傷)等がいる。

一方、二世の英語能力を活かして報道関係の仕事に就いた二世カナダ人が、少なくとも数人はいた。ブリティッシュ・コロンビア大学(UBC)を卒業し、日本政府から奨学金を得て来日し、上海のNHKでアナウンサーをしていた上野数馬。満州の新京(現・長春)で、国策新聞の英字紙デイリー・マンチュリアに勤めていた元ニューカナディアン編集長・東信夫(しのぶ)がいた。そして、東京のNHKには、英語番組「ゼロ・アワー」を制作していた元朝日チームの中村哲(さとし)がいた。

さらに、芸能界には藤原歌劇団の歌手として慰問団に加わり、戦地を巡っていた斉田愛子(BC州カンバーランド出身)がいた。愛子と哲はパウエル街の日本町で一緒に青春を過ごした仲だ。

日本在住の二世たちは皆、極めて高い能力を備えていたと思う。戦前のカナダで教育を受けた彼らに共通の思いがあるとすれば、あのままBC州にいては、人種差別的制度のために能力に見合った収入も社会的地位も得られなかったということだろう。成人に達した二世たちは、皆なんとかして活路を見出そうと日本へ渡ってきたのである。

東部へ行け

1908年、哲はバンクーバーのパウエル街で生まれ、野球に明け暮れる少年時代を送った。1926年、朝日の正選手として初のターミナルリーグ優勝を勝ち取った。18歳の哲はルーキーにしてホームラン王になっている。そして、1930年の2度目のリーグ優勝から快進撃が始まった。

一方、日本は満州事変に始まる戦争が泥沼化する中、皇国教育一色に塗りつぶされていった。

そんな頃、二世たちが成人しだした。1932年、UBCの二世学生を中心に日系市民連盟(JCCL)が結成された。二世たちは人種差別的制度を撤廃させ、投票権を獲得することを大命題として抱えていた。1936年、JCCLは選挙権を求めてサミュエル・ハヤカワをリーダーとして4人の二世陳情団をオタワに送った。

ケベック州のマギル大学でMA(英語学)を取得したハヤカワ(後の米国上院議員)は、既に米国ウィスコンシン大学で教職に就いており、二世の憧れの的だったようだ。彼は二世学生たちに「Go east!(東部へ行け)」と煽った。同じカナダでも東部の大学では差別も少なく、医学部や法学部でもアジア系を受け入れていたからだ。

一方、哲は24歳の時、不運にも肩を壊して野球を断念しなければならなかった。しかし、彼は悲嘆にくれることなく、自分の持つ二つ目の天与の才に着目した。日本人には珍しいバリトンの声を活かしてオペラ歌手を目指したのである。

時まさに米国文化が花開く1920年代。作曲家ガーシュインなどクラシックと黒人のブルースを融合させて洗練された旋律と編曲の楽曲や、それを高らかに歌い上げる歌手とビッグバンド・ジャズが人気を博していた。幸運なことに哲がベルボーイとして働くホテルの常連に、高名な声楽の教師がいたのである。彼は哲の熱意を受け止めて「奇跡のような白人声楽家への弟子入り」となった。

1940年、ゴー・イーストの風に乗って日本に渡った哲は、さらに幸運なことに、日本オペラ界の祖・藤原義江に見出され日本でデビューした、幼馴染の斉田愛子と出会ったのだ。愛子にしても、北米に居ては大きな舞台は望めないことは分かっていただろう。日本にやってきた哲を、愛子は何くれとなく面倒をみてくれた。

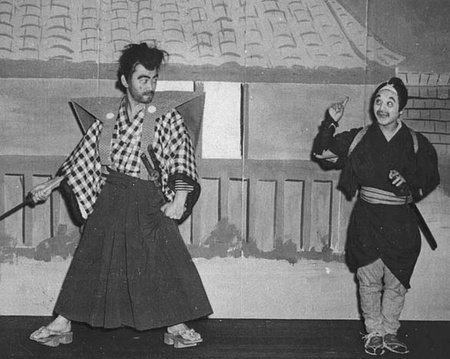

そして、真珠湾攻撃。英語の歌が禁止され、哲はやむなく歌手を断念し映画俳優を目指した。だが、彼に回ってくる役は怪しげな東洋人の役や、捕虜を尋問する通訳など端役ばかりだった。敗戦の色濃くなると、映画の仕事も減り食べていけなくなった。その時、英語の才が買われてNHKから仕事が舞い込んだのだ。

それは「ゼロ・アワー」という戦場にいる米兵の戦意を失わせるためのラジオ番組の制作だった。捕虜となった米兵から故郷への手紙を紹介したり、郷愁を誘うカントリーソングを流しながら、甘い女の声で「あなたの妻は今ごろ他の男と浮気を楽しんでるのよ、きっと」とか不安を煽ろうとするものだった。この女性アナの一人だった日系アメリカ人アイバ・トグリが戦後、国家反逆罪で獄に繋がれることになるなど誰も予想しなかっただろう。

スポットライトを浴びて

1945年8月15日。日本は無条件降伏を受け入れた。ここで二世たちは突如として全てが逆転する不思議な経験をした。彼らは敗戦国の日本人から、戦勝国の側の人間になったのである。

進駐軍基地が国内730箇所に出現し、そこで「市井の人々が住む家に困窮し、飢餓線上をさまよっている時にこれら米軍の基地内や周辺のクラブではそれまで敵性音楽としてながらく禁止されてきた鬱憤を晴らすかのように、日本人ミュージシャンたちによる無秩序で、騒がしく、華やかなショーが連日連夜繰り広げられていた」のだ。そして、クラシックからポップスまで幅広く、素晴らしい力量で歌うサリー中村は、上級将校クラブのスペシャル・A級の歌手としてスポットライトの真ん中に躍り出た。白人たちから拍手喝采を浴びるなど、カナダにいてはほぼ不可能なことだっただろう。

歌手サリー中村が一番輝いていたのは、原信夫とシャープス&フラッツなどをバックに「オールマン・リバー」や「ダニー・ボーイ」を歌っていた頃だろう。そして、なんといっても帝国劇場で銀幕のDIVA李香蘭(山口淑子)を相手に、哲が主役を演じた4幕物のミュージカル「マイ・オールド・ケンタッキー・ホーム」(1947年)だろう。これは不遇時代の作曲家フォスターの物語だが、哲はもともとフォスターの曲を自分のレパートリーとしていたのだ。主役フォスターへの哲の起用と、フォスターの妻を演じる李香蘭は、人気と実力の両面で最高のキャスティングだったにちがいない。

ちなみに、山口淑子は中国の奉天で生まれ育った。つまり、主役の二人はともに異国で育った二世だったのである。さらに、山口淑子は戦後、シャーリー・山口の名で「Japanese War Bride」(1952)などハリウッド映画にも登場している。

その後、基地の舞台が輩出した歌手は、日本のポップシーンを形作っていった。先駆けはディック・ミネ、ペギー葉山、まだ中学生だった弘田三枝子、のちのブルース歌謡の大御所フランク永井、松尾和子など既に鬼籍に入った人も多い。

同時に俳優業も再開した中村哲は、戦後の映画の黄金時代に数多くの作品に脇役で出演した。圧巻は1970年制作の「レッドサン」(テレンス・ヤング監督)だった。侍の三船敏郎に護衛されて米国にきた大使の役で、アラン・ドロン、チャールス・ブロンソンという綺羅星の如き大スターと共演している。

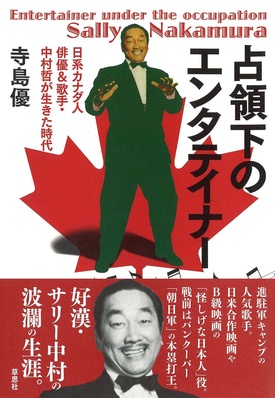

『占領下のエンタティナー』

私事で恐縮だが、小生は学生だった1972年頃、銀座のクラブで7人編成のバンドで数ヶ月間ベース・ギターを弾いていた。いろんな懐メロ歌手が日替わりで出演していたが、その中にディック・ミネもいた。戦前の大ヒット曲「ダイナ」を歌ってくれたが、ベテラン歌手とあって緊張したのを覚えている。ぼくらのバンドのレベルを確かめるように、リハーサル中に舞台の袖からじっと見ている人だった。

1952年、サンフランシスコ講和条約が締結され、進駐軍は一斉に去っていった。その10年後、今度は戦争反対を歌い上げるフォークブームが米国から押し寄せて来た。哲は伝説となったピーター・ポール&マリーのコンサートの司会を担当した。哲の息子の寺島優は、この時初めて父を見直し誇りを感じたようだ。

この著は、中村哲の息子で漫画原作者として活躍する寺島優の十全なリサーチに基づいている。寺島の取材は日系史の文献をしっかり踏まえた上で、中村家を取り巻くインタビューや、哲の戦前のバンクーバー時代から、晩年の夫婦でのTVコマーシャル出演まで詳細にわたる。読み進むうちに、1968年、哲の甥の著名人デビッド・スズキが、中村家の進路を決める重要な助言者として登場して驚かせてくれた。

移民の生活は、絶えず祖国とホスト社会との関係の変化に影響を受け続ける。二世・中村哲はどちらの国にも住むことはできても、どちらの国にも根を張ることができず、望郷の念は断ち切れず、かといって祖国との絆もほどけてしまっていたのではないだろうか。息子がみた父・中村哲の姿は、どこか風にそよぐ「根無し草」を思わせる。実は、どこかでそれに共鳴している移民の自分がここにいた。

* この記事は「月刊ふれーざー」2021年3月号掲載の拙文を改訂・加筆したものです。

© 2021 Yusuke Tanaka