私たちは人生の3分の2をアメリカで過ごし、自分たちは日本人というよりアメリカ人であると感じています。里親を助けるために頼まれたことは何でも喜んでやります。

ポートランド一世、1942年1月23日1

日本の真珠湾攻撃は、一世の生活に深い影響を与えた。彼らはただちに「敵国人」と分類され、もはや自分や子供たちの安全を確保することができなくなった。「寝ても覚めても、顔色が悪くなるような気がした」とポートランドの商人は語った。「私たちの命だけでなく財産も危険にさらされているのがわかった。私たちに何が起こるのかと思った」 。2彼らは難しい選択に直面した。一方では、日本は両親、兄弟、友人が住む国だった。さらに、アメリカでは帰化権を認められなかったが、日本は依然として彼らの市民権の国だった。他方では、アメリカは彼らが家族を築いた養子縁組の国だった。それはまた、彼らの子供や孫が今後何年も住む国でもあった。フッドリバーの農民は、どちらか一方を選ぶという苦悩を回想している。「そのニュースを聞いて、私たちは皆恐怖に襲われました。死ぬまで住むことになるアメリカと、私たちの出身地である日本との戦争だ!」 「私は日本国民ですが、私の子供は二世でアメリカ市民です。私たち一世はこの戦争でひどく悩みました。」 3

しかし、大多数の一世は最初から米国の戦争努力に協力した。親たちは、危機の際には息子や娘に国のために尽くすよう奨励した。例えば、真珠湾攻撃の当日、フッドリバーの安井益夫はシカゴの息子のミノルに電報を送り、軍務に就くよう促した。4多くの一世は国に経済的にも貢献した。岩崎保吉によると、政府が一世の銀行口座の凍結を解除すると、彼は直ちに 425 ドルを引き出し、375 ドルを米国国防国債に使い、25 ドルを赤十字に寄付した。5

一世たちは米国への支持を公に表明した。1942年1月23日、ポートランドの住民は集会を開き、ルーズベルト大統領に忠誠を誓う電報を送った。「我々古い日本人は、我々の民主主義に挑戦する日本とその枢軸国を滅ぼすために、我々の奉仕と資源を捧げることを誓う。」 6フッドリバーでは、一世全員が次のような共通の誓約書に署名した。

在留外国人の日本人のほとんどは、市民権を得る資格はないものの、この偉大な民主国家アメリカに忠誠を誓っています。私たちはこの国を愛し、永住したいと願っています。愛国心あふれるアメリカ市民である私たちの子供たちと同じように、私たちも星条旗に忠誠を誓いますように。7

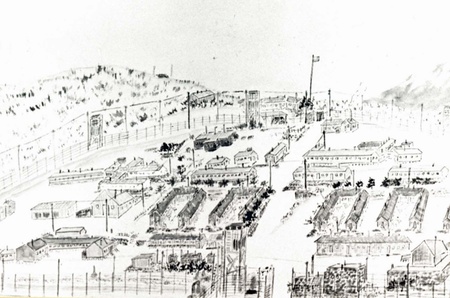

オレゴン州ポートランド、1941年(L.サトウ、日系アメリカ人国立博物館提供[92.182. 3])

それでも一世たちは当惑し、混乱し、怒り、恐怖し、無力だった。未知の未来に対する絶え間ない恐怖と、反日感情の高まりは、膨大な精神的消耗をもたらした。岩崎保吉は日記の中でそのような気持ちを繰り返し表現している。12月13日には、「戦争で一世はいろいろ心配し、誰も仕事ができず、皆ぼんやりしているようだ」と書いている。8 2週間後、彼は同様のことを書いている。「戦争が始まって以来、私は嫌な気分になっている。空虚な状態で、何もしない、書くべきことがない。」 9ある時点で、恐怖と無力感が高まり、岩崎は「書く勇気を失った」ため、2週間日記を書くのをやめた。10

戦争により、一世の生活とコミュニティに対する自治権は突然剥奪されました。12月7日、ルーズベルト大統領は大統領令を発令し、彼らの活動は大幅に制限されました。地元の法執行機関とFBIは、一世のリーダーを一斉に逮捕し、司法省のさまざまな捕虜収容所に送ることで、日本人コミュニティの指導者を壊滅させました。その結果、1941年以前に社会的および法的差別と闘っていた日本人協会やその他の組織は解散しました。

このような状況下で、二世はコミュニティで新たなリーダーシップを発揮し始めた。1941 年 12 月から 1942 年 3 月にかけて、連邦政府、地方政府、軍当局は数多くの命令や布告を出した。英語力が限られており、「敵性外国人」の身分であった一世は、命令の解釈と要件の充足のために、子供たちと JACL に頼った。11たとえば、両親に代わって、ある二世の男性が JACL に手紙を書いて、一世の渡航制限について問い合わせた。手紙によると、彼の家族はボーリングとシャーウッドに農場を持っていた。冬が過ぎて春になるにつれ、両方の農場に注意が必要だった。JACL の事務局長は、その返事として、手続きの指示を添えた渡航許可申請書を彼に送った。12別の機会には、ポートランド市が日本人移民商人の事業許可の更新を拒否したとき、JACL は彼らの代理人として行動し、知事に介入を求めたが、無駄だった。 13一世にとって、JACL は日本人コミュニティの利益を代表する唯一の実行可能な組織でした。

一方、大規模な「避難」の圧力は日増しに高まっていった。2月中旬、在郷軍人会のさまざまな支部が、オレゴンから一世と二世の両方を立ち退かせるよう要求し始めた。14 ポートランドで開かれた議会委員会の公聴会で、ポートランド市長とフッドリバーの代表は、日本人居住者の存在は国家安全保障に対する脅威であると警告した。日本人排除の経済的利益を予想して、フッドリバーリンゴ栽培者協会は、白人農家が「[日本人]の土地を引き継いで効率的に運営する」準備ができており、それを望んでいると公然と述べた。15

連邦政府は太平洋沿岸諸州から日本人住民を大量に排除する方向に動いていた。1942 年 2 月 19 日、ルーズベルト大統領は大統領令 9066 号に署名し、軍が法の適正手続きなしに指定地域から個人を追放する権限を与えた。それから 2 週間も経たないうちに、西部防衛司令官ジョン・L・デウィットは太平洋宣言第 1 号を発布し、カリフォルニア、ワシントン、オレゴンの西半分を第 1 軍区、残りの州を第 2 軍区に指定した。この宣言では、日本人を第 1 軍区から排除する可能性も示唆されていた。

岩崎保吉の日記には、デウィットの命令後に人々が経験した混乱が描かれている。16 3 月 8 日、岩崎は初めて息子たちと「疎開」の可能性について話し合った。翌日までに、彼らは疎開期間中に土地を賃貸することに合意し、その決定を弁護士に伝えた。息子は弁護士と貸主候補と交渉し、家族の資産を清算し、岩崎自身は 50 エーカーの農場の管理に専念することになっていた。しかし、岩崎は息子に疎開の準備をさせる一方で、夏のイチゴの収穫のために地元の銀行と缶詰工場に融資を依頼した。この矛盾した行動は、彼の複雑な感情を反映していた。一方では、「どんなに嫌でも」疎開の現実を受け入れなければならなかった。17他方では、収穫前に実際にヒルズボロを離れることになるなんて、まだ信じられなかった。

それでも、銀行と缶詰工場が岩崎に与えた回答は、彼に現実を認識させた。銀行は、担保の有無にかかわらず、日本人への融資を拒否した。缶詰工場は、岩崎と何年も交わしていた口約束を突然破棄した。これらの拒否の後、彼の日記は、無益さと憂鬱の表現でいっぱいになった。3月18日、彼は「避難の考えが朝から私を苦しめている。仕事に全く取り組めない」と書いた。18 その4日後、彼は人生の目的を失ったことを示唆した。「私はとても意気消沈している。私は毎日食べるために生きている。この無駄な生活は決して忘れないだろう」 。19別の日記で、岩崎は、状況が「私たち日本人をほとんど気が狂うほどに追いやった」と述べた。 20数日後、岩崎は白人の農民と賃貸契約を結んだ。岩崎のように、多くの一世は、顧客、仲間、近隣の人々が自分たちに背を向けていることに気づき、憤りと落胆を味わった。21

オレゴン州日系人とアメリカ生まれの二世・三世の強制退去は 1942 年 5 月に行われた。ポートランドの住民が最初に自分たちのコミュニティから「集合センター」に追い出され、その後グレシャム、ワシントン、クラカマス、コロンビア、クラトソップの各郡の住民が続いた。22 4か月後、オレゴン州の日系人と二世 2,318 人が列車でアイダホ州のミニドカ「移住センター」に移送され、数百人がカリフォルニア州トゥーリー レイクとワイオミング州ハート マウンテンのセンターに送られた。23フッド リバー郡とマリオン郡の日系人はこのグループには含まれなかった。彼らはカリフォルニア州パインデールの集合センターに連れて行かれ、その後トゥーリー レイクに移された。24大量移住が完了したとき、ミニドカ収容所にはオレゴン州の一世と二世の 65.3%、トゥーリー レイクには 32.2%、残りはハート マウンテンに収容されていた。25

ノート:

1.オレゴニアン紙、 1942年1月24日。

2. アイリーン・スナダ・サラソン『The Issei: Portrait, An Oral History 』(カリフォルニア州パロアルト:パシフィック・ブックス出版社、1990年)、113ページ。 175.

3. 伊藤一夫『一世:北米における日本人移民の歴史』691ページ。

4. 1941 年 12 月 7 日、マスオ・ヤスイからミノル・ヤスイへの電報。ホーマー・ヤスイ・コレクション所蔵。1942 年 3 月 28 日、ミノル・ヤスイは、軍が日系アメリカ人に発令した夜間外出禁止令の合憲性に異議を唱え、自ら逮捕された。1943 年 6 月、米国最高裁判所はミノルの有罪判決を下し、夜間外出禁止令の合法性を認めた。1983 年後半、ミノルは以前の判決を覆すために訴訟を再開する請願書を提出したが、1986 年に死去したため、控訴手続きは終了した。

5. 岩崎保吉の日記、1941年12月18日、UCLA日系アメリカ人研究プロジェクトコレクション(以下、JARP)所蔵。

6.オレゴニアン紙、 1942年1月24日。

7. マーヴィン・G・パーシンガー、「第二次世界大戦中のオレゴンの日本人、強制移住の歴史」、81-82ページ。

8. 岩崎保吉の日記、1941年12月13日、UCLA JARPコレクション所蔵。

9. 同上、1941年12月27日。

10. 同上、1942年3月9日。

11. 政府と軍の命令には、渡航制限、敵国外国人登録、短波ラジオ、カメラ、銃器の没収が含まれていた。

12. 1942 年 2 月 10 日、K. ニシカワから JACL ポートランド支部に宛てた手紙と、1942 年 2 月 16 日、事務局長から K. ニシカワへの返信がポートランド JACL コレクションに所蔵されています。

13. マーヴィン・G・パーシンガー、「第二次世界大戦中のオレゴンの日本人、強制移住の歴史」、87-90ページ。

14. 同上、pp. 107-114.

15. 同上、104-106ページ。

16. UCLAのJARPコレクションにある岩崎保吉日記(1942年3月9日~18日)を参照。

17. 同上、1942年3月12日。

18. 同上、1942年3月18日。

19. 同上、1942年3月22日。

20. 同上、1942年3月30日。

21. アイリーン・スナダ・サアソン著『一世:ある開拓者の肖像、口述歴史』167-168ページも参照。

22. ジャネット・コーマック編、「ポートランド集会センター:富田朔の日記」、小太刀在学・ヤン・ヘイッカラ訳、オレゴン歴史季刊誌81:2(1980)、169ページ;および岩崎保吉日記、1942年5月14日、UCLA JARPコレクション所蔵。

23. Evacuazette 2.2、1942年8月19日。また、ジャネット・コーマック編『ポートランド集合センター:富田朔の日記』171ページも参照。

24. 戦時移住局(WRA)、 「避難民:定量的記述」(ワシントンDC:政府印刷局、1946年)、64-65ページ。

25. 同上、64-65ページ。

* この記事はもともと『 この偉大なる自由の地で: オレゴンの日本人開拓者』 (1993年)に掲載されました。

© 1993 Japanese American National Museum