日本で何が起こっているのかを知り、同時にその情報を日本人移民と共有する必要性が、これらの目的を果たすコミュニケーション手段を持ちたいという欲求を引き起こしました。

ペルーへの移民が始まってから10年後の1909年、日本人は自分たちの国で何が起こっているのかをほとんど、あるいはまったく知りませんでした。小さなニュースは、いつも遅れて手紙で、あるいは短波が実現可能で大気の干渉によって中断されなければ、ラジオで彼らに届きました。

当時の日本の植民地は、人口が一般的に 6,290 人に達し、その大多数がサトウキビ農場で働いていたことを考えると小規模でした。しかし、4年間の契約を終えたか、単に逃亡した人たちはペルーの首都リマに移住し、そこで自分のビジネスを始めた。 1909 年には、国内の美容院は 35 軒だったのに対し、日本の美容院は 50 軒ありました。

リマに住んでいた人の中には、知的な関心で傑出し、日系社会の事実上の指導者となった人も少なくなかったが、経済的余裕のためにそうした人もいた。控えめで非常に限られた通信手段を持つことを決意したのは、まさに彼らでした。しかし、それはその目的を満たしていました。

人口が増加し、ビジネスに参入し、地方自治体とやり取りする必要があるため、通信手段が必要でした。一般に、それは日本について学ぶだけでなく、ペルーの人々やビジネスの発展に関する情報を提供することに加えて、ペルーで発行された地方自治体の条例や一般的な法規制について学び、広めるのにも役立ちます。コロニー。しかし、疑いなく、最も重要なことは、当時存在した差別を考慮すると、それが日本人に対する起こり得る攻撃に対する警告と防御手段となり得るし、そうすべきであるということであった。

こうして1909年、早稲田大学卒業生で自由移民としてラオロヤのセロ・デ・パスコ社で働いていた関という人物が編集する手書きの新聞『日本人』が誕生した。ニッポン人は4回くらい登場しました。それは、中小企業や食料品店で使用される包装紙に似た亜硫酸紙または「デスク」紙に書かれており、版はピンのような紐でつなぎ合わされた 30 ページから 40 ページの 1 部で構成されていました。関さん自身が彼を美容院に連れて行き、その後、さまざまな商業施設に連れて行き、そうして日本人は手から手へと最新のニュースを学びました。

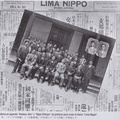

それ以来、現在に至るまでペルー日系コミュニティには 11 紙の新聞が発行されており、そのうち 2 紙は現在まで発行されており、ペルー新報(ペルーの新しいニュース) とプレンサ日刊紙(日本起源の新聞) も同様です。数多くの雑誌も出版されましたが、現在は機関誌のみが残っています。日本人コミュニティに特化したラジオ番組も 2 つありました。

2,473 人の日本移民がペルーに到着した 1910 年から 1913 年にかけて、ジリツ(エル・インデペンディエンテ) と呼ばれる別の手書きの謄写版印刷の新聞が発行されました。その判型は 18 × 23 センチメートルで、各版の平均ページ数は 72 ページで、均等に綴じられていました。 .文字列による。謄写版印刷により、以前のものよりも広く普及することができました。それは、現在の日本の天皇の祖父である大正天皇が1年間権力を握っていた1913年に出現しなくなりました。

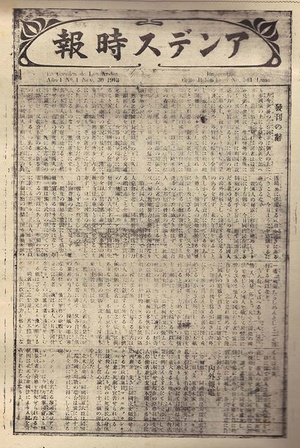

その時までに、日本の植民地が通信手段なしでは放置できないことが明らかになったので、もはや手書きではない新聞を発行するために必要な機械を入手するための資金を集めるために、動員して徴収を実行しました。印刷された。これは、1913 年 11 月 30 日に発行された『アンデス時報』の様子です。この本は、3,206.46 ソールを集めたコレクションの収益で出版されました。これは、日本の文字を含む活字を輸入することを可能にした当時としては重要な金額です。印刷機械として。この新聞は 23 × 32 センチメートルの判型で 8 ページあり、日本植民地からのニュースや国内外のニュースに加えて、スペイン語のレッスンも含まれていました。編集長は当時在ペルー日本領事だった春日覚明氏。

しかし、数年後、アンデス時報が植民地で経済的に良好な地位を築いた人々の利益のみを擁護し、大多数の移民を疎外していると非難され、批判が激化した。そのため、1921年6月にニッピ新聞が発行されたのである。 『新報』 (日本のペルーのニュース)。田中重太郎、大久保貞祐、北原昇、三森康平、千々和が編集。野党新聞であり、恵まれない日本人の利益を擁護する。

*この記事は、デ・サンマルコス国立市長と全米日系人博物館、ディスカバー・ニッケイ・プロジェクトの科学と文化の発展のためのサンマルコス財団協定に基づいて掲載されています。

© 2010 Alejandro Sakuda