2017年、カリフォルニア大学マーセド校のコート芸術基金教授で美術史教授の王志普氏は、 『その他のアメリカ近代美術』という素晴らしい本を著し、フランク・マツラ(1873-1913)、石垣英太郎(1893-1958)、野田秀雄(1908-1939)、早川美喜(1899-1953)という日系アメリカ人の近代美術家4人に批評的な注目を向けた。王氏が米国で名声を博した日本生まれの画家たち(最初の3人は男性、4人目は女性)の作品にスポットライトを当てた全体的な論点は、彼らの「他者」としての視点によって、それまで欠けていた多文化的で国際的な側面をこのジャンルに吹き込むことができたと主張することで、アメリカの近代美術の意味を拡大し、多様化することだった。

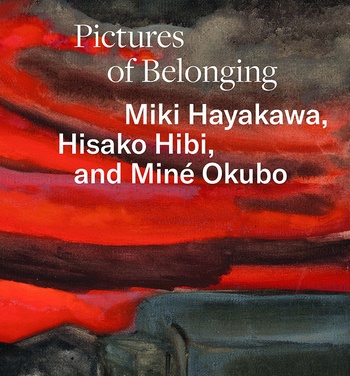

対照的に、今回の作品では、王は、全米日系人博物館(JANM)が企画した同名の画期的な展覧会に合わせて、カリフォルニア大学出版局から出版されたカタログ(つまり書籍)『Pictures of Belonging: Miki Hayakawa, Hisako Hibi, and Mine Okubo 』を編集した。その二重の目的は、第一に、1920年代から1990年代にかけて、日系人の著名な女性芸術家3人、早川、日比久子(1907-1991)、大久保ミネ(1912-2001)が制作した約100点の作品を展示すること、第二に、この注目すべき3人の画家が共有していた、これまで語られることのなかった多面的な関係を精査し、明らかにすることである。

カタログの構成は、日系全米博物館の革新的な館長兼最高経営責任者であるアン・バロウズによる説得力のある序文、プロジェクトの内容、焦点、全体的な目的についてのワンによる簡潔で洞察力のある序文、そして、1920年代から1990年代にかけての早川、日比、大久保の画家としてのキャリアに焦点を当てた3つの詳細なセクション(権威ある美術評論家による輝かしいエッセイが満載)で構成されています。

最初の「顔とコミュニティ」は、第二次世界大戦前の肖像画と具象作品に焦点を当てています。2番目の「所持品と[不]場所」は、戦前と戦時中の風景画と静物画に焦点を当てています。そして3番目の「探検と再発見」は、戦後の抽象画に捧げられています。さらに、カタログは、特集された3人の作家のうち2人、日比寿西子と大久保のステートメントの抜粋で締めくくられています。

スミソニアン・アメリカ美術館の20世紀美術学芸員メリッサ・ホーは、「新たな収蔵品:拡大する分野からの記録」と題するエッセイの中で、 「Pictures of Belonging」展とカタログを適切な文脈に位置づけ、「これらは、米国の芸術と文化に関する学術的および一般の概念では見過ごされてきた貢献をした3人の芸術家を、アメリカ美術史のより広い光の中に引き出すものである」と書いている。

この展覧会は2024年から2026年にかけて全米を巡回し、ユタ州ソルトレイクシティのユタ大学、ワシントンDCのスミソニアンアメリカ美術館、フィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミー、カリフォルニア州モントレーのモントレー美術館、ロサンゼルスのJANMの5か所で展示される予定だ。

残念ながら、この展覧会は、早川、日比、大久保の初期の作品を育てる上で非常に重要な役割を果たした国際的なアートコミュニティであるサンフランシスコでは開催されません。幸運なことに、ここでレビューする豊富なカタログは、さまざまな展覧会会場のいずれかに参加できない他の多くのアート愛好家に届くでしょう。

所属写真:早川美希、日比寿子、大久保美音

編集者:王志普

(ロサンゼルス:日系アメリカ人国立博物館/カリフォルニア大学出版局、2023年、188ページ、50ドル、ハードカバー)

※この記事は日米ニュースで2024年7月18日に掲載されたものです。

© 2024 Art Hansen, Nichi Bei News