「歩き去る」:私が子供の頃、父はほとんど全ての問題をこの方法で解決していました。

私が弟とケンカすると「外に出て歩いて忘れなさい」、頭痛がする、お腹が痛いと言えば「歩いて紛らわせなさい」、新しい学校に通うのが不安、宿題がわからないと言っても、答えは「忘れなさい」でした。当時の私には理解できませんでしたが、この信念が父の人生を突き動かし、ある時は父を救い、後に私の人生の教訓になりました。

日系アメリカ人の父は、身長173センチのずんぐりとした体型で肩幅が広く、ウェーブのかかった太い黒髪で堂々としていました。「ガマン」を体現しているような人でした。忍耐は伝統であり、尊敬されている文化的特徴です。そしてそれは、父のDNAの中にたとえ厳しい逆境にあってもしっかりと根付いていました。父にとってガマンとは不平を言わず、痛みを他人に見せず、感情を表に出さないことでした。自分で問題を解決し、将来に目を向け、歩き去り、耐えることでした。私が育った家では血が出るほどの怪我でもない限り泣くことは許されませんでした。かすり傷で泣くなんて論外でした。父は特に弟に厳しく接していました。私は努力しましたが、究極のガマンを習得することはできませんでした。

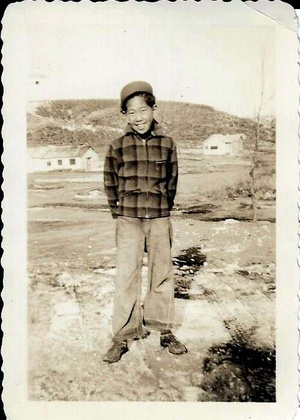

1930年、6人兄弟の末っ子として生まれた日系二世の父ミツルは、ワイオミング州の片田舎にあるハンナという人口数百人ほどの炭鉱町で育ちました。日本からの移民だったミツルの父は炭鉱で職を得て、母は写真花嫁としてアメリカに渡り、数十歳年上の夫に嫁ぎました。彼女は「パラダイス」での豊かな生活を夢見て海を渡りましたが、待っていたのはロッキー山系中部のウィンド・リバー山脈での過酷な生活でした。

父は、吹雪の中16キロの上り坂を歩いて学校に通った話を披露し、「今どきの若者は苦労を知らない」とお決まりの訓示を垂れ、「当時の生活はとにかく過酷だった」と深刻に語りました。食べるために狩りをし、小銭を稼ぐために雑用仕事をし、医療もほとんどない土地で、誰からも同情されることなく病気や怪我と闘いました。8人家族の中のやんちゃな末っ子だった父は、水道の通っていない3部屋の家で育ちました。そんな父に祖母は、あらゆる状況への対応策として家の外に出て、周辺を走り、「歩き去る」ことを教えました。雨が降っても太陽が昇っても、猛暑でも零下でも、それが解決策でした。

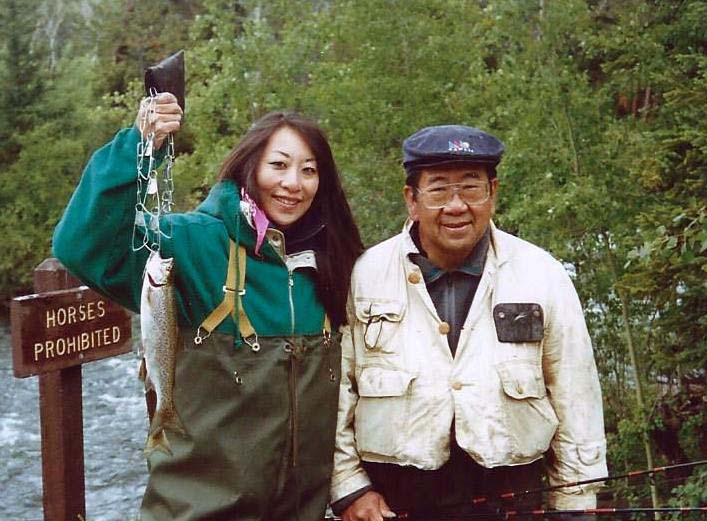

私は子供の頃、機敏な父の楽観的な気概に憧れていましたが、時々怖くなることもありました。父とワイオミングの原野の急な坂道を登った時もそうでした。理想の釣り場に行くため、父が岩から岩へと飛び移り、綱渡り芸人のように倒木を歩いて急流を渡り、私にも同じ行動を期待した時もそうでした。「おいで、ジェリ」父は手を伸ばし、私を励まそうと笑顔で言いました。手作りの毛針を付けたお気に入りの帽子の下から目を覗かせ、「一歩ずつ。やればできる」と言いました。私は岩の上を這うように進み、釣竿を握ってバランスをとり、木の幹に沿って少しずつ進みました。本当は泣きたかったし、投げ出してキャンプ場まで戻りたかったのですが、何とか勇気を振り絞りました。びくは魚でいっぱいになり、父との静かな時間が流れました。釣り糸を川に飛ばし、ポプラの木々がそよ風にさざめき、シマリスの鳴き声が聞こえました。釣りの伝統はその後何年も続き、この時間は勇気を出した自分へのご褒美となりました。

一方で私は、どんな問題にもガマン一辺倒の父の信念に疑問を持つようになりました。きっかけは父が教会のバスケットボールの試合で足首を痛め、そのまま歩いて治そうとしたことでした。足首はまず紫色に、そして真っ青になり、靴下の中にグレープフルーツが入っているのかと見間違うほど大きく腫れ上がりました。父は歩けなくなりました。最終的に母が病院へ行くよう父を説得し、レントゲンを撮って骨折していることが分かりました。怪我をしてから数週間も歩いたので状態は悪化していました。ギプスが当てられ、安静にするよう忠告されましたが、父は相変わらず歩くことで早く治そうとしました。そしてあげくの果てにギプスを自分ではぎ取り、痛がりながら歩き続けました。

このようなこともありました。両親の離婚後だいぶ経ってから母が急に亡くなりました。私たち家族の家にやって来た当時61歳の父は、夜になっても眠りませんでした。ゆっくりと歩く父の足音が、毎晩明け方まで聞こえてきました。父は母の棺の横でむせび泣いていました。父が泣く姿を見たのは初めてでした。

父は現在84歳ですが、80歳を過ぎた頃、私たちは父が次の誕生日を迎えられるか不安に思っていました。高齢者センターのジムに徒歩で向かっていた父が、車にはねられたのです。フロントガラスにたたきつけられ、歩道に仰向けに倒れました。骨折は治りましたが、頭骸骨損傷で何カ月も入院し、意識が不安定な状態が続きました。脳の手術前日、冷静でぶっきらぼうだった父が愛情や後悔を口にし、私たちは一緒に泣きました。

手術に成功した父が本能的に何を求めたか?それは「歩き去る」ことでした。モルヒネの影響で正常な判断ができなくなっていた父は、散歩やハイキング、継母とスウィングダンスに行きたがりました。

「ジェリ、釣り用のナイフを持ってきてくれ。ここから自由にしてくれ」父は錯乱状態で懇願し、腕と足につけられたバンドをはずそうとしました。安全のために病院のベッドに固定されていたのです。私は、父を身体的な拘束と精神的錯乱から解放し、「歩き去る」手助けをしたいと心から思いました。しかし私は無力でした。私は自分の中の恐怖や悲しみと戦い、感情を隠すために私の中の「ガマン」を奮い立たせました。ウィスコンシン州ハンナの炭鉱から自らの意志の力だけで海軍、そして大学院に進み、優秀な政府高官として仕事を全うした人間が、人生の幕をこのように降ろすべきではないと思いました。私にできることは、祈ることと勇敢な表情を装うことくらいでした。

その後、父の意識や記憶が少しずつ回復し、私の知る父が戻ってきました。理学療法を受け、父は立ち上がれるまで回復し、一歩、そしてまた一歩と足が前に出るようになり、ついには足を引きずりながらも病院の廊下を何周も歩けるようになりました。一歩踏み出すごとに父の士気は上がり、病院からリハビリ施設、そして家に戻ることができました。担当の神経科医は、自分の足で歩こうとする父の強い意志が奇跡的な回復を可能にしたと言いました。まさに「ガマン」の精神でした。

父は、私がクリスマスにプレゼントした歩数計をつけて家の居間や高齢者センターの運動場を毎日何周も歩きました。父は目標を1日1万歩、約8キロに設定し、ほとんどいつも達成していました。そして継母が入院するまで食事療法も続けました。82歳の父は足を引きずり、ショッピングカートに寄りかかりながらコストコの通路を歩き、何ケースものエンシュア(缶入りの栄養補助食品)を継母の老人ホームに運びました。継母に長生きしてほしかったのです。慢性病の克服のために歩くよう妻を促す一方、何カ月にも渡り忍耐強く彼女を励まし、寄り添いました。父が車を駄目にしてしまった時、運転を継続すべきかそれとも家事や運転は介護士に任せるべきか揉めた時、父は老人ホームまで毎日歩くと抗議し、私たちを脅しました。「たった3万歩だ」父ははっきり言いました。父の応援の甲斐あって継母は家に戻り、2人は新しく来た介護士に付き添われながら、継母が亡くなるまで毎日少しずつ歩きました。

妻に先立たれた父はだいぶ涙もろくなり、生活支援を受けながら美しい庭のある施設で現在暮らしています。「歩行器はいらん」と言うので、私たちは父と腕を組みながらバラ園や毎日の散歩コースを慎重に歩いています。膝の手術を受けた後、父はもう少し長く歩けるようになりました。昔からの足首の関節炎と最近の転倒で、今は車いす生活を強いられていますが、ガマンの精神で乗り切るでしょう。「2週間あれば新品同様に歩けるようになる」そう断言しています。今のところ1日1万歩ではなく100歩程度ですが、まだ始まったばかりです。かつて父が私を励ましてくれたように、今度は私が父を励ます番です。

父に背中を押され、より健康的な未来のために私も歩き始めることにしました。私ももう若くはありません。父と同じように1日1万歩を目指すことにしました。

父の足首の骨折から分かるように、ガマンの精神と「歩き去る」ことで全てを治すことはできません。しかし、何度でも立ち上がり一歩前に足を出すことで、健康とより良い人生を手にすることはできます。じっと座っていても何の解決にもなりません。急流を避け、逃げることはできないのです。腹を決め、立ち向かわなければなりません。挑戦あるのみです。前に進み、踏ん張るのです。そして時には手を取り合い、愛情を表現し、涙を流し、優しい気持ちになることで根深い「ガマン」の伝統とのバランスをとるのです。

* * * * *

このエッセイは、「ニッケイ・ファミリー」シリーズの編集委員によるお気に入り作品に選ばれました。こちらが、編集委員のコメントです。

ノーム・イブキさんからのコメント

この素晴らしい作品は、ニッケイ・コミュニティの中で今起きている変化と「記憶」することの大切さを教えてくれました。ジェリさんのお父さん、ミツルさんは、二世である僕の父のことを思い出させてくれました。また、僕自身の一部となっている、父や滋賀県出身の祖父、マサジから受け継いだことについても思い出させてくれました。問題に直面した時に「歩き去る」というミツルさんの信念は、とても日系人らしいことだと思います。ガマンは日系人に最も大切にされている価値観の一つであり、カナダの日系人も例外ではありません。この価値観が初期の移民一世の成功を支え、第二次世界大戦中には強制収容所に送られたコミュニティ全体を支え、人々は耐え、その時代を乗り越えました。そして後に続く世代を成功へと導きました。私たちは皆、ミツルのような二世のヒーローの不屈の精神と勇気の恩恵を受けています。

アケミ・キクムラ・ヤノさんからのコメント

ジェリ・オカモト・タナカさんは、「歩き去る」という信念で人生の苦難と対峙してきたお父さんを、温かい眼差しで描いています。「不屈の精神とガマン」に綴られているように、ジェリさんのお父さんは「ガマン」ーー逆境を耐え、決してあきらめないーーという大切な教訓を一世の両親から学び、娘のジェリさんに受け継ぎました。

© 2015 Jeri Okamoto Tanaka

ニマ会によるお気に入り

特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。