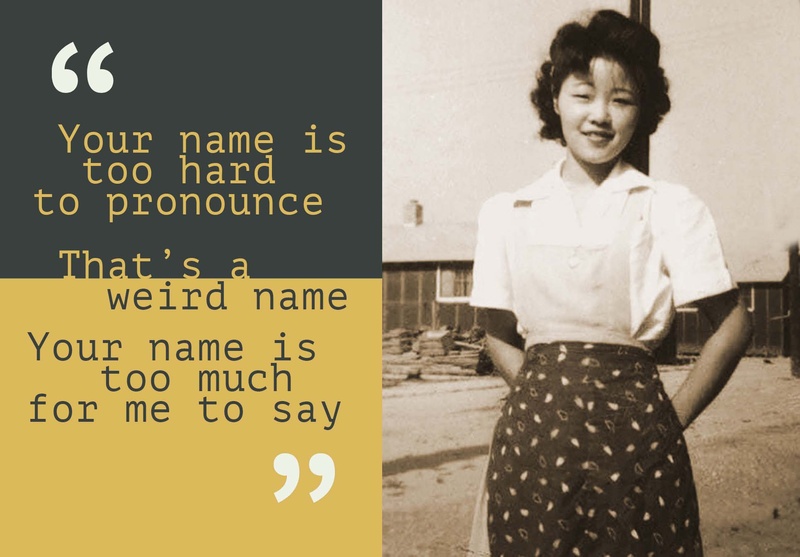

El nombre de mi madre era Margaret, pero en realidad no lo era. Su maestra de jardín de infantes le puso ese nombre después de decirle que el verdadero nombre de mi madre, Tsutako , era demasiado difícil de pronunciar. “Así fue”, dijo mi madre. Nunca le pregunté qué pensaba sobre su nombre americano, que le había dado una mujer hakujin que pensó que estaba en su derecho de cambiarle el nombre a una niña de cinco años sin su consentimiento ni el de su familia.

En la primera reunión de voluntarios en la nueva escuela de mis hijas, levanté la mano con entusiasmo para ayudar en una venta de pasteles. Cuando dije mi nombre, Marsha Takeda-Morrison, la presidenta de la Asociación de Padres y Maestros dijo: "Oh, eso es demasiado. Usemos simplemente Morrison". Supongo que así era hace veinticinco años. No estaba segura entonces de cómo me sentía con respecto a esta mujer hakujin a quien no le importaba la parte de mi nombre que llevaba mis raíces japonesas, pero decidí que tampoco me molestaría en vender pastelitos en su venta de pasteles.

Hace unos años, publiqué un artículo sobre una estudiante universitaria vietnamita a la que su profesor le había pedido que “anglicizara” su nombre porque pensaba que su nombre de pila “sonaba como un insulto en inglés”. Una amiga hakujin comentó mi publicación y dijo que estaba de acuerdo con el profesor porque el nombre de la estudiante era “raro”. Cuando yo, junto con muchos otros, le respondí diciendo que se sentía “atacada” y luego me bloqueó. Así fue. Nunca volví a hablar con ella, así que nunca pude preguntarle cómo se sentiría si alguien la llamara “raro” y le pidiera que lo cambiara.

Mi padre no nos puso a mí ni a mis cuatro hermanos segundos nombres japoneses, como hacían la mayoría de los estadounidenses de origen japonés en aquel entonces, porque no quería llamar la atención sobre nuestra raza y darles a los intolerantes una razón para atacarnos. Así eran las cosas en aquel entonces, después de que el trauma de los campos los hubiera dejado marcados y conmocionados. No teníamos voz ni voto en el asunto, pero mi hermana y yo (con mi segundo nombre, Jean, y el de ella, Sue) no siempre estábamos contentas con nuestros apodos, que hacían parecer que estábamos en una banda de música country. Pero comprendíamos la razón.

De niña, no me daba cuenta de que muchos de los nombres americanos que tenían los padres de mis familiares y amigos no eran sus nombres de pila. George, Grace, Tom, Helen. Incluso mi padre se llamaba James más a menudo que su nombre de pila, Hiroshi . ¿Americanizaron sus propios nombres para evitar la discriminación? ¿Se los puso un presidente de la Asociación de Padres y Maestros que pensaba que sus nombres eran demasiado , o una profesora indiferente que ni siquiera quería intentar que las delicadas sílabas japonesas salieran de su áspera lengua? Tal vez así era en aquel entonces. Me pregunto qué pensaban sobre sus nombres.

¿Un nombre es solo un nombre? Para algunos de nosotros, es mucho más que eso. Es una conexión con nuestra herencia, nuestras familias, nuestros antepasados. Al negarse a llamarnos por nuestros nombres, nos están diciendo que no somos valiosos y que debemos cambiar nuestra forma de ser para su conveniencia. A menudo parece que la gente quiere borrar nuestros nombres, de la misma manera que han tratado de borrarnos a nosotros .

Cuando nació mi hija mayor, le puse Tomiye como segundo nombre, en honor a mi abuela. El nombre de mi hija menor es Kiyomi. Me pregunto si, en este mundo cada vez menos tolerante y más xenófobo, los nombres de mis hijas pueden ser un impedimento en el futuro o hacer que sean blancos más frecuentes del racismo. ¿Alguien intentará alguna vez despojarlas de sus nombres que hablan de su ascendencia japonesa? ¿Será así en nuestro país, cada vez más gobernado por el odio?

Sé exactamente cómo me siento al respecto.

© 2024 Marsha Takeda-Morrison

La Favorita de Nima-kai

Cada artículo enviado a esta serie especial de Crónicas Nikkei fue elegible para ser seleccionado como la favorita de la comunidad.