ドイツの大学の日米文学の授業から

このシリーズの記事は、ドイツの日系アメリカ文学の授業から得たものです。ドイツのヴッパータール大学でアメリカ研究を教えているベティナ・ホフマンさんは、授業についてディスカバー・ニッケイに連絡しました。彼女は生徒たちに授業に対する感想を書いてもらい、ディスカバー・ニッケイで公開しました。

このシリーズのストーリー

"Yokohama, California" – Toshio Mori

2010年11月10日 • ラティファ・マズース

The ideals behind one of the most famous phrases in the United States’ Declaration of Independence, “the right to life, liberty, and the pursuit of happiness”, can be found within several short stories of Toshio Mori’s Yokohama, California (Washington UP, 1949).The author weaves different topics through his short stories, such as feelings of sadness, loneliness, restlessness, and the search for an identity and sense of belonging that stem from the immigration process. Other topics include racism, financial stresses that cause …

Cultural challenges and differences in Etsu Sugimoto´s "A Daughter of the Samurai"

2010年11月3日 • ジュリア・シュルツ

To be honest from the very beginning: When I registered for our lecture on “Japanese Americans” I had absolutely no idea of what to expect. I did not know a thing about Japanese Americans, neither about their history nor about their culture. The course description, however, sounded interesting and therefore I decided to take that course. In the very first lesson we were introduced to the different topics in this lecture. The most striking aspects for me were the emotional …

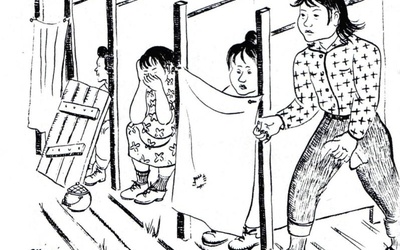

Text and image relations in Miné Okubo's Citizen 13660

2010年10月27日 • ベティナ=ジェネット・ビアワース

Okubo was interned in 1942 in the Central Utah Relocation Center in Topaz a year after the attack on Pearl Harbor. During that time she created drawings depicting the life of the Japanese Americans in the camp. When she returned home she added text to this collection. In 1946 she published it and named it Citizen 13660. When I first encountered this book I did not pay much attention to it. I saw it in a comic book store several …

A short insight into the conflicts in John Okada’s No-No Boy

2010年10月20日 • アナ・カタリナ・シュルツ

While attending the University of Wuppertal in Germany, I took a course where I learned about the history and development of Japanese Americans in the United States, from their first experiences with Americans and their reasons for moving to a new country, to their inconceivable experience during the Second World War, after Japan attacked Pearl Harbour. During the course, we reviewed many stories and books written by Japanese American writers, which provided interesting but alarming and thought-provoking insights into Japanese …

Toshio Mori's "The Trees"

2010年10月13日 • ビヨン・コーラー

I first came into contact with Toshio Mori’s works in the “Japanese Americans” seminar I attended this summer term at the University of Wuppertal. What I enjoyed most about Mori’s short stories was that they gave quite brief, but nonetheless vivid and fair, accounts of life in Japanese American society before WW II and during the Japanese internment. At that time, the first generation of Japanese immigrants, or Issei, and the second generation, or Nisei, lived predominantly in communities on …

Racism in Post-War America: Not a Matter of Black or White

2010年10月6日 • ララ・ミロード

During this summer term, I attended the course “Japanese Americans” at the University of Wuppertal in Germany. The overall aim of the course was to introduce us students to the literature of Japanese Americans in America now and then. In this article I would like to comment on one short story by Hisaye Yamamoto which I liked in particular: “Wilshire Bus” (in Seventeen Syllables and other Stories, 1988). In the aftermath of World War II, life in general was not …