15年前、受賞歴のあるジャーナリスト兼作家のナンシー・マツモトは新たなプロジェクトに着手しました。彼女は第二次世界大戦中の西海岸における日系人の強制収容について多くの著作を残してきましたが、今回のテーマはより個人的なものでした。

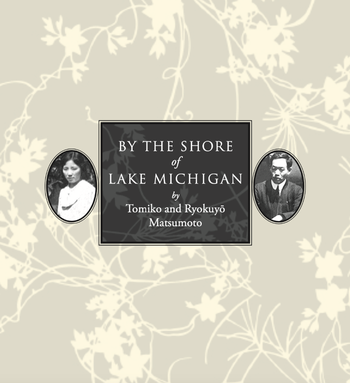

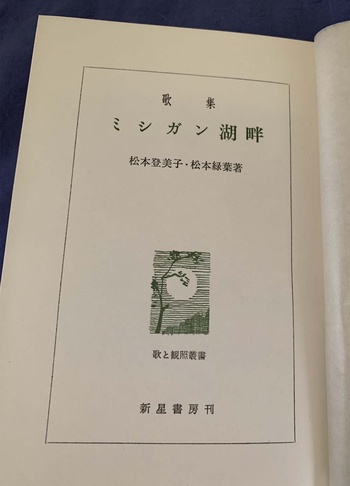

祖父母が1960年に出版した日本の短歌集『ミシガン湖畔』の英訳は、友人であり、教師であり、アーティストであり、翻訳家でもある宮部京子との、仕事の合間の副業として始まりました。15年近くかけて、翻訳者の荒谷真理子( 『墨の月:小野小町と和泉式部の恋歌』)や、コロンビア大学CVスター東アジア図書館元館長のエイミー・ハインリッヒも加わり、活動範囲は広がりました。カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校の日本文学教授で元学部長のエリ・F・ヤスハラ氏が、本書の序文を寄稿しました。

安房天津沖を見放くれば

水平線超えてアメリカの孫子に及ぶ– 松本緑葉

「詩を翻訳しようという最初の衝動は、祖母の登美子への深い愛情から生まれました。作家として、詩人として、そしてアメリカ、日本、そして彼女の家族にとって困難な時期に母親として、彼女をもっと深く知りたかったのです」とナンシーは言います。「これは家族と共有できるプロジェクトだと思っていました。しかし、プロジェクトが進むにつれて、京子と私はこれらの詩のより広い歴史的、文学的な意味に気づき始めました」。

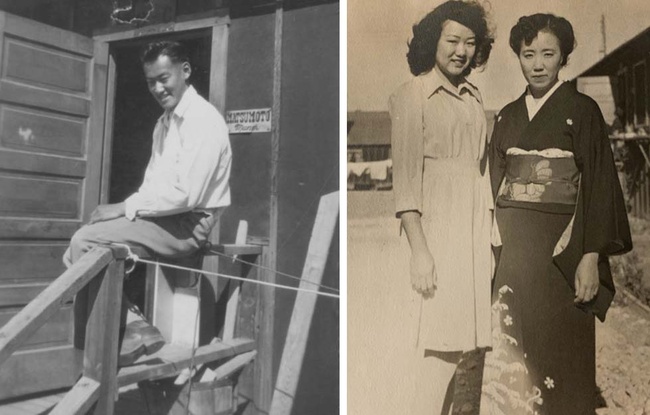

ナンシーにとって、これは自己と家族を発見する旅でした。彼女の祖父母の詩は、第二次世界大戦中の1942年にワイオミング州ハートマウンテンの捕虜収容所に収容された時から、戦後シカゴに定住するまでの数年間を綴っています。

家族は、時折、旧友の話や当時の愉快な出来事を思い出す以外、投獄について話すことはなかった。母親は、短歌集は両親が自費出版したものだと彼女に話した。

しかし、この詩集の17年間分の詩の中に、ナンシー、京子、真理子は貴重な資料を見つけた。勤勉な移民から敵国人として捕らえられた突然の変化と、それに続くシカゴでの長い再定住期間についての祖父母の考えや感情が詰まった、これらの年月を直接体験した証言である。

これはナンシーと松本家の家族の物語です。

ハートマウンテンの有刺鉄線の向こう側

吹きまくる砂塵あびつつ荒原に

仮住むしばし戦時さなかを– 松本登美子

投獄される前、登美子と緑葉は二人とも文学と詩に興味を持っていました。しかし、アメリカへの第一世代移民の多くと同様に、余暇を楽しむ機会はほとんどありませんでした。

『ミシガン湖畔』の中で、緑葉は、1917 年に初めて太平洋を横断したとき、唯一の友は石川啄木が書いた短歌集であり、それを一つの籐編みのスーツケースに入れて持参したと述べています。

1942年2月、フランクリン・D・ルーズベルト大統領が大統領令9066号に署名した後、西海岸に住む12万人以上の日系人が西部と中西部の最も不毛な地にある捕虜収容所に収容されました。

登美子と緑葉は、他の1万人の囚人とともにワイオミング州ハートマウンテンへと送られました。彼らに同行したのは、登美子の母である高橋イクと、夫妻の3人の子供、トシオ(トッシュ)、テルコ(テリー)、そしてナンシーの母であるスミエ(スミ)でした。

戦時さなか同胞こぞりセンターを

出づる日あらむあはれその時– 松本緑葉

俊夫は1年以内にシカゴのイリノイ工科大学に入学し、後に陸軍士官としてアラスカに駐留しました。照子は捕虜収容所の食堂や、収容所外の缶詰工場やケチャップ工場で働きました。戦時中の労働力不足を補うため、低賃金の捕虜たちが動員されました。

10か所の捕虜収容所では、公開の集会や行事において日本語を話すことは公式に禁止され、収容所の出版物は検閲の対象となっていましたが、短歌会のような文化クラブは、捕虜のストレスや不安を和らげる無害な自己表現手段として、戦時移住局によって奨励されていました。短歌や俳句を詠んだり、文化的な祝日を祝ったり、ガーデニングをしたり、野球、相撲、バスケットボールをしたりすることで、捕虜の生活はいくらか楽になりました。

しかし、彼らに許されたこれらのわずかな自由にもかかわらず、囚人たちが刑務所の監視塔に配属された機関銃を持った警備員によって常に監視されていたという事実は何も変わりませんでした。

一人ひとり食事のお皿手にもらひ

テーブルにつけば涙でてたり– 松本登美子

ハートマウンテンで、緑葉と登美子は多くの著名な文学者や歌人教師と出会い、彼らから短歌の道に進むことになった。彼らは高柳主水が率いる短歌グループに参加し、他の人々は後に一世川柳コミュニティの創始者とみなされる常石至誠と黒若建筑を中心に集まった。

短歌は、日本最古の詩歌形式です。5・7・5・7・7の音節構成は俳句より2行長く、8世紀に成立した日本最古の歌集『万葉集』にも見られます。俳句は自然をテーマにすることが多いのに対し、短歌は個人的な感情から政治闘争まで、幅広いテーマを扱っています。

ハートマウンテン文芸の編集者は、作家たちに時事問題への言及を避けるよう要請した。おそらく検閲を回避し、執筆の自由を保つためだろう。しかし、登美子と緑葉は、五行詩という構成の中に、喪失感、祖国への愛、そして近隣の町コーディへの短い旅の途中で敵国日本人とみなされるのではないかという恐怖を見事に描き出していた。

登美子は、農業がいかに喜びをもたらし、土地との繋がりを取り戻したか、そして収容所の外に住む日本人がハートマウンテン歌舞伎の公演に足を運ぶという奇妙な光景について綴った。彼女たちの詩は収容所の短歌会で朗読され、文芸誌『ハートマウンテン文芸』に掲載された。

登美子と緑葉の他の短歌の中には、編集者が要請した「時事問題」の掲載禁止という方針に少し抵抗するものもあった。アメリカのために戦いながら息子を戦争で失った親の苦悩、ラジオで日本のニュースを聞きながらの苦悩、あるいは祖国日本と、子供たちの生まれ故郷であり第二の故郷でもあるアメリカという二つの世界の間で生きる気持ちを歌ったものもあった。

日系アメリカ文学研究者の篠田佐多江は、詩は、祖国への強い絆と忠誠心を持ちながらも、アメリカ人として成功を掴もうとする男女にとって、厳しい現実からの逃避手段として重要かつ不可欠なものだったと説明しています。こうした複雑な感情を表現する能力こそが、登美子や緑葉といった作家にとって詩の価値を高めたのです。

初版のあとがきで、登美子さんはこう綴っています。「詩は私の人生の一部であり、力と慰めの源でした。…日々の生活の中でも、私は詩を書き続けました…」

一方、緑葉は「一日一首詠むことを目標にし、日記をつけるように、一種の回想として詠んだ」と書いている。

登美子は次のような短歌で詩作への愛と必要性を表現しました。

歌会にのぞきし事が縁となり

吹雪の日にも歌会かかさず

松本家のシカゴとミシガン湖畔への移住

戦後、政府は捕虜に対し、反日人種差別が依然として根強かった西海岸に戻るのではなく、アメリカの中心部へ移住するよう奨励した。終戦までに収容所を去った6万人の抑留者のうち、約2万人がシカゴに定住した。

転々と戦禍の波おされ来て

つひにシカゴに安住求む– 松本登美子

1945年にハートマウンテンから解放された後、ナンシーの祖父母は、政府から内陸部とシカゴへの移住を命じられた2万人の人々に加わり、ハイドパークとシカゴ大学に近いシカゴ南部のレイクパーク地区に再定住しました。

そこで彼らは、わずかな持ち物とわずかなお金で新たな生活を切り開くという困難に直面しました。政府は各家族に25ドルと、キャンプ地から脱出するための片道航空券を支給しました。

彼らは、賑やかなシカゴの街にある新しい家が、南カリフォルニア、シアトル、ワイオミングの不毛な砂漠地帯にある以前の家とは全く違うものであることに気づいた。

購ひし家の広さよ身にしみて

勿体なくもこの身あまる– 松本登美子

数年後、彼らは窮屈な地下アパートを出て、オークランド・ケンウッド地区にあるずっと広い家に移り住むことができた。そこは、アフリカ系アメリカ人やユダヤ系住民と共に、彼らが住むことを許された数少ない地域の一つだった。彼らは皆、白人ばかりの地域から締め出され、レッドライニングの犠牲者となった。許された地域で、彼らは、より「寛容」なこの街の、依然として二極化した人種政治を切り抜けていった。

1945年から1959年までのシカゴ滞在中、登美子と緑葉は短歌を書き続けた。

シカゴでは、緑葉は出版社、文房具店、書籍卸業を営むマクルーグスで職を見つけ、登美子は縫製工場で働きました。二人は短歌を書き続けました。登美子は歌と歓声の会に、緑葉はアララギ会の会員になりました。こうして二人は短歌を書き続けるだけでなく、より広範な国際的な短歌ネットワークの一員となることができました。

ミシガンの湖の岸波朱に染め

のぼる平和の初日おろがむ– 松本緑葉

1955年、ミシガン湖畔で、登美子は自身の短歌が天皇の新年の歌会始に選ばれたという知らせを受け取った。その年の歌題は「泉」だった。

シカゴ・サンタイムズ紙は「ロンリー・ハートが日本詩賞を受賞」という見出しでこのニュースを取り上げました。

選ばれた詩は次の通りです。

木の間がくれ湧く真清水に月光の

すがしきさまはこの国に見ず

しかし、短歌で賞を受賞したのは登美子だけではありませんでした。緑葉の歌の一つは、1973年に東京の靖国神社で「優秀短歌」に選ばれ、出版されました。靖国神社は、多くの戦犯を合祀していることで物議を醸していました。しかし、彼が詠んだ短歌は政治を歌ったものではなく、亡き母と自身の死について深く考えさせたものです。

朝、夕方

長年にわたって持ち上げられ、

亡くなった母の写真への供え物 –

私はアメリカで年を重ねる

『ミシガン湖畔』は、日本での登美子の詩の先生であり、世界的に有名な短歌詩人で「歌と歓声」詩歌会の創設者である岡山巌が、登美子に詩歌会の長年続く短歌集に一冊寄稿するよう提案したことから生まれた。

ミシガンの湖畔にしばし佇めば

初秋の風にさざ波わたる– 松本緑葉

登美子と緑葉のピンクの書斎

1960年、6か月間の日本滞在(35年ぶりの帰国)を終えて、登美子と緑葉は南カリフォルニアに戻り、ローズミードに定住しました。

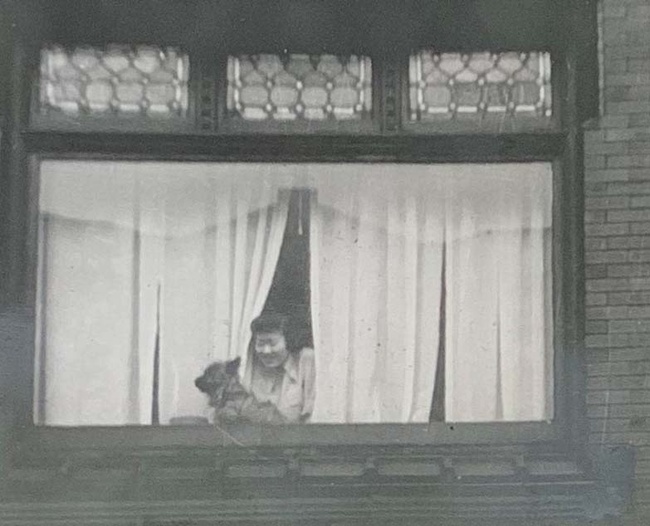

ナンシーは『ミシガン湖畔』(英訳)の序文でこう書いています。「カリフォルニア州ローズミードの自宅の一角に、祖父母が共同で小さな書斎を構え、そこで短歌を詠んでいました。部屋は明るいピンク色に塗られ、二つの窓の前に二人分の木製の机が置かれていました。当時の私は気づきませんでしたが、そこは詩の聖地のような場所だったのです。」

そこにはトロフィーや、緑葉が作った細長い短冊の木札が並べられており、その中には松本夫妻の詩や、友人、先生、尊敬する有名な詩人の詩が書かれたものもあった。

© 2025 Tai Bickhard