1890 年代後半の日本にとっての 3 つの大きな出来事の 1 つである清日戦争は、帝国植民地 (台湾) を持つ強国としての日本に対する国民の意識を刺激しました。これにより、主に借款による軍備増強が促進され、市場と地政学の面で国民とビジネスの注目が朝鮮と中国に向けられました。2 つ目の変化は、日本の貿易を西洋の貿易相手国の手に委ねる「不平等条約」がほぼ完全に破棄されたことです。3 つ目は、「移民会社」の設立を通じて実施された移民促進政策の公式採用です。1891 年に外務省に移民課が設けられました。1894 年に移民保護法が可決された後、48 の会社が設立され、1900 年までにさらに 18 の会社が追加されました。1896 年と 1898 年にそれぞれ 2 社、1899 年に 5 社です。これらの展開が、大橋が遠くの地へ留学する条件を形成しました。

1890 年代には、都市人口の増加、交通および通信インフラ、技術の獲得と応用、その他の要因が重なり、産業の変化が促進されました。地元の資源に基づく小規模または地域産業の一部は消滅しました。他の産業は変化し、まったく新しい産業が設立されました。時代は変わり、脅威と機会は豊富にあり、大きな結果が現実のものとなりました。

こうして、大橋の留学資金を支えた家内工業は順調に発展したが、同時に大きな危機に瀕していた。こうした状況と、ロシアとの戦争(借金で戦った戦争で、国民に重い税負担が課せられた)の敗戦による経済不況は、大きなリスクをはらんでいた。こうした状況が大橋の苦悩の原因であったことは容易に想像できる。対馬の木綿産業が衰退した後、地元の自発的な取り組みで毛織物産業が活発化し、日露戦争時には軍服の生地として活況を呈した。そして1901年には、毛と綿の糸を一緒に紡ぐ方法が開発され、この糸で織ったサージという生地が軍服に好んで使用された。

地元産業のこの転換が大橋家の財産を増やしたかどうかは不明である。戦争で多くの日本人ビジネスマンが「一夜にして大金持ち」になったが、例外もあったに違いない。また、対馬銀行が戦後どうなったかもわからない。いずれにせよ、1907年に名古屋銀行に吸収されたときも助左衛門はまだ銀行頭取であり、この変化が彼の事業生活と家族の立場に影響を与えた可能性が高い。1さらに、輸出業者は、日本が輸入代金として支払っていた銀の市場価格の下落の影響を受けやすかった。全体として、対馬の経済状況が家業に影響を及ぼした可能性が高い。その結果、若き大橋への財政的支援が打ち切られ、極貧の可能性が高まったのかもしれない。

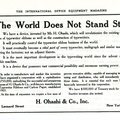

ボストンでの大橋の苦難は長くは続かなかった。彼は詩作を諦めてニューヨークに向かった。そこで彼は発明家となり、事務用品の製造販売業を始めた。おそらく彼はまだ、少なくとも断続的に故郷からいくらかの経済的援助を受けていたのかもしれないが、状況は不明である。彼は自らの創意工夫と発明から利益を得るために、マンハッタンのレナード通り 54 番地に事務所と製造施設を持つ大橋秀三郎商会を設立した。2彼は事業を築き上げ、セールスマンを雇い、うまくやっていた。彼の大学時代の友人は後にこう書いている。「彼は数え切れないほどの拒絶を乗り越え、災難や失敗から立ち上がり、病気や破産を克服し、必死に奮闘し、そして勝利した。」 3タイプライターのリボンやカーボン紙の製造販売は、現代においても、侍の子孫に期待できるようなことではなかった。そのような経歴も学問も、大橋が製造販売会社を設立し運営するために必要な弁護士や会計士とのやり取りに備えることはできなかった。大橋は成長産業をターゲットにしていた。タイピングの需要が、リボンとカーボン紙の需要を刺激した。4人口、事業の成長、事業管理と効率性への関心の高まりが、これらの製品の需要を牽引した。タイプライターの使用増加により、オペレーター不足のため、女性の雇用も創出された。1893 年までに (タイプライターに関する統計は 1890 年の国勢調査以降しか入手できなかった)、米国はタイプライターとその部品に約 500 万ドルを投資していた。1900 年の生産高は、1890 年の 375 万ドルから 700 万ドル近くにまで増加し、47 社が北東部、特にニューヨーク州に集中していた。ニューヨーク州では、シラキュースがタイプライター産業の主要中心地であった。これらの会社は 1900 年に 144,873 台のタイプライターを製造しました。その後、設計と機能に多くの改良が加えられ、1909 年までに製造業者の数はアメリカだけで 89 社にまで増加しました。5 需要は旺盛で、タイプライターの改造を専門とする会社が設立されました。当時のタイプライターの年間売上は 200 万ドルに達しました。ヨーロッパでの第一次世界大戦により、政府と民間の両方でタイプライターの需要が加速しました。金属不足のため、供給が需要に追いつかないこともありました。一方、戦時中の効率化の要求が高まったため、リボンとカーボン紙の需要も急速に増加しました。業界の見通しは確かに明るいものでした。

ニューヨーク市周辺の日本人コミュニティには、後に梅毒の原因物質を特定した細菌学者の野口英世や、ジアスターゼを合成しベークライトを日本に紹介した高峰譲吉などの科学者がいた。6 ビジネスマンには、三井物産や森村兄弟など雑貨貿易を営む大企業の代表者、新井領一郎などの絹輸入業者、数人の茶貿易業者がいた。また、医師、弁護士、下宿屋やレストランの経営者、日本食の調達業者、農家、園芸家、洗濯屋、歯科医、銭湯経営者、靴ブラシの輸入業者、さらにはガラスの風鈴を作る個人商人もいた。手工芸品、骨董品、美術品の販売業者も数多くいた。 1894 年、ハーパーズ ウィークリー誌に 25 番街の日本クラブを訪れた際の記事が掲載され、ニューヨークとその近郊に住む日本人の数は 200 人から 300 人と推定されました。1907 年までに、日本人コミュニティは 4,000 人ほどにまで拡大し、その中には日本人相互扶助協会の援助を受けた人もいたと思われます。歯ブラシの製造販売業に携わった 1 人の男性を除いて、大橋は他のどの人物とも異なっていました。

1906 年、大橋は特許を取得したいくつかの革新のうち最初の発明をしました。彼の発明のほとんどは、当時流行していたヒット商品であるタイプライターに関するものでした。ハーバード大学 1903 年卒業クラスの10 年ごとの報告書に彼自身が寄稿した内容によると、この年、彼は「タイプライター用品の分野で何かを発明し、それを使ってタイプライター用品のビジネスを立ち上げました。このビジネスは、過去 7 年間、そして現在も私の職業です」 7。

1906 年に大活躍したことにより、この若者の地位は回復しました。大橋が最初に特許を取得した製品はタイプライターとは無関係のものでした。その 1 つは、ずり上がったり下がったりしない取り外し可能なシャツの襟でした。8この襟が実際に製造されたかどうかは不明です。革命的な襟の他に、彼は 1907 年にポストカード プロテクターの特許も取得しました。9これはポストカードの黄金時代であり、収集家は数多く、多くの家庭に家族の聖書、写真アルバム、ポストカード アルバムの 3 冊の本がありました。大橋によるタイプライター関連の最初の発明は、やはり 1906 年に、現代の事務作業の生産性を向上させる紙製の裏紙でした。10 裏紙の左右の余白には、一連の行番号が印刷されていました。これは、タイピングを行う用紙の下に置かれ、タイピストが不注意などにより用紙の下の方までタイプするのを防ぎ、また、一目で入力行数を確認できるようにするためのものでした。裏紙は、印刷されただけの紙でした。当時、生産性を向上させる同様の発明として、タイプライターに取り付ける「絶対になくさない」消しゴムホルダーや、タイピストの目の高さで用紙を保持するコピースタンドなどが他の人によって開発されました。プラスチック製の消しゴムシールドは、1900 年に特許を取得しました (当然のことながら、女性によって)。大橋のプロテクターの製造に関する情報は見つかっていません。

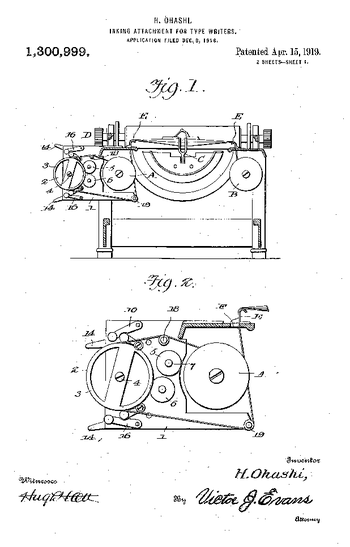

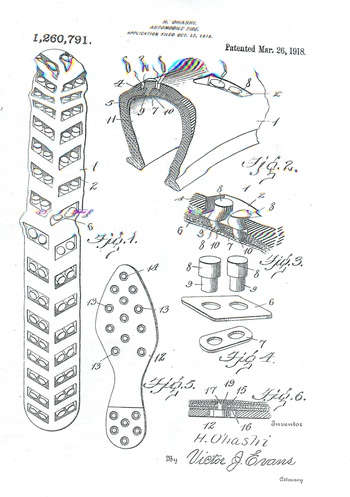

大橋が最初の特許の前後に何をしたかは、すぐには分からない。1910 年までに、タイプライターの特許が 6,200 件発行され、そのうちのいくつかは大橋によるものであった。1916 年に彼は 2 件の特許を申請した。1 つはタイプライターでリボンにインクを補充する装置に関するもの。11もう 1 つはカーボン紙とインク化合物に関するもの。12 1917 年に彼はカーボン紙の特許を申請した。これは主に、インク化合物をより多く吸収するように紙をくしゃくしゃにしたり折り目をつけたりすることに関するものであった。13彼は 1921 年に「インクリボンを使用して機械に装着したままインクリボンを修復またはテストする」ためのコーティング装置の特許を取得した。14後者の発明は、大橋が 1916 年 12 月 8 日に特許を申請した設計を改良したものである。これらは大橋の起業家精神の一部に過ぎず、彼は海外でも特許を取得した。イギリスとフランスでは、アメリカの特許と同様のシャツの襟の特許を取得した。15大橋が歴史上、また生涯において国際的視野を持っていたことは注目に値する。特許に書かれたこと以外には、詳細な情報は発見されておらず、この理想主義者がどのようにして機械的、化学的発明を考案したのかという疑問は謎に包まれている。好奇心旺盛な人が、はがきプロテクターやシャツの襟などを発明したと想像するのは容易である。タイプライターの機能を大幅に向上させる機械装置を考案することは、さらに高度な業績である。大橋がどのようにして発明家になったのかという不可解な疑問は、彼の経歴からは何も答えが得られないが、他の発明とは関係のない別の発明、自動車のタイヤについて考えると、さらに難しくなる。この発明は、スリップを防止し、軽減するためのスタッドを特徴としていた。16この技術は、野球、テニス、ゴルフシューズにも使用できる。ある意味では、これは裏地シートと襟に似ており、簡単に考案できたはずである。しかし、その材料と機能は、彼の他のすべての発明とはまったく異なっていた。

注記

- 名古屋銀行は東海銀行の前身であり、近年三菱銀行に買収された。

- ハーバード大学や 1912 年頃のその他の情報によると、彼の会社の住所はブロードウェイ 395 番地で、レナード ストリートの近くだった。当時の彼の住居は西 109 番街 229 番地だった。販売用に製造されたと思われる唯一の発明は、大橋が広告で言及した裏紙だったが、これは 1 枚の印刷された紙に過ぎなかった。

- ジョージ・アラン・イングランド、「大橋秀三郎」、ハーバード大学 1903 年の卒業生: Quindecennial Report 、(Plimpton Press: 1920)、222。

- カーボン紙については、Kevin Laurence 著の「 The Exciting History of Carbon Paper! 」を参照してください。

- ジョージ・ニコルズ・エングラー、「タイプライター業界:大きなタイプライターの歴史については、ハーキマー郡歴史協会の「タイプライターの物語 1873-1923 」(アンドリュー H. ケロッグ社、1923 年)、プロジェクト グーテンベルクを参照してください。その他の情報源については、スミソニアン協会の「タイプライターおよび関連オフィス マシンの選定書誌」を参照してください。

- 安楽出版社、ニューヨーク日本支社(ニューヨーク:1908年)。著者の研究ノート「ニューヨークにおける日本の工芸品、美術品、骨董品の初期の輸入業者」を参照。

- 「大橋秀三郎」『ハーバード大学1903年卒業クラス:10年ごとの報告書』 (1913年)、374ページ。

- 大橋秀三郎、米国特許 837,248、1906 年 9 月 9 日出願、1906 年 11 月 27 日発行。同時にカナダでも特許を取得。

- Ohashi、米国特許第843,416号、1906年9月1日出願、1907年2月5日発行。

- Ohashi、米国特許第898,916号、1906年11月5日出願、1908年9月15日発行。

- Ohashi、米国特許第1,300,999号、1919年4月15日発行。

- Ohashi、米国特許第 1,328,188 号、1916 年 12 月 5 日出願、1920 年 1 月 13 日発行。

- Ohashi、米国特許第1,332,141号、1920年8月24日発行。

- Ohashi、米国特許第1,393,637号、1921年10月11日発行。

- 大橋、英国特許 GB190626597T、1916 年 11 月 23 日出願、1907 年 8 月 15 日発行。フランス特許 FR373283A、1907 年 1 月 2 日出願、1907 年 5 月 7 日発行。

- Ohashi、米国特許第 1,260,791 号、1916 年 10 月 17 日出願、1918 年 3 月 26 日発行。

© 2025 Aaron Cohen