私が日本から初めてシアトルを訪れたのは 1969 年の秋でした。私は大阪の国際貿易会社に勤めていました。それ以来、パリ、東京、北アフリカなど世界中を回り、生活、仕事、子育てに最適な場所を探していましたが、最終的に 1979 年に妻と 2 人の幼い娘を連れてシアトルに戻りました。

それ以来、レストラン業、国際貿易、日米間のコンサルティング業務に携わり、1年半前に米国企業を退職しました。15年間、大変お世話になりました。数か月前、長年の家族ぐるみの友人で、モンタナ州ユーレカ出身の4代目牧場主ジョー・パーディが、カリスペルの新聞デイリー・インターレイク6月13日号を送ってくれました。そこには、1898年に日本からシアトルに上陸した堀杢太郎という日本人男性の1ページまるごと記事が掲載されていました。モンタナでの苦難の末、彼は西部開拓精神を今も受け継ぐモンタナ州ホワイトフィッシュで著名な実業家になりました。記事には、彼が「モンタナ・カウボーイの殿堂」に選ばれたと書かれていました。

この賞は、西部劇画家チャールズ・ラッセル、リトルビッグホーンの戦いで第7騎兵隊のジョージ・アームストロング・カスター将軍と戦って壊滅させたスー族の老酋長シッティング・ブル、有名な開拓写真家エヴリン・キャメロン、そしてインディアン擁護の物語を書いた政治家で小説家のフランク・バード・リンダーマンなど、モンタナの開拓史に多大な貢献をした人々に贈られた。もちろん、日本人である堀氏が最初の受賞者となるべきである。

私が経営コンサルタントをしていた1990年代初頭、先輩が日本で同じ商社に勤めていたこともあり、モンタナ州ユーレカに600エーカーの土地を購入し、人間と自然の共存をテーマにしたリゾートを建設することになり、私は米国側代表としてそのプロジェクトを指揮しました。開所式には当時のシアトル総領事斎藤正樹氏も出席し、現地の人々との文化交流も活発に行われました。元駐米大使の大河原良雄氏(『日本の品格』の著者)もスピーチに訪れました。

たまたまパーティで歴史協会の会員であるメアリー・ハリスさんという女性と話をしていたとき、彼女から日本における堀氏のルーツを探してほしいと頼まれました。私は、誰か堀氏について知っている人がいないかと、北米報知と日本経済新聞に記事を書きました。堀氏の死亡証明書から、大分県生まれであることが分かりました。私の記事を読んだ平松守彦知事は、教育委員会を通じてわざわざ調べてくれました。その結果、堀氏は明治5年(1873年)杵築市生まれであることがわかりました。また、堀氏にはハツという娘がいて、その子孫がいることも分かりました。日本を訪れた際に、何度かその子孫に会う機会がありました。

そもそも、江戸から明治に時代が変わって間もない頃に生まれた堀が、なぜ渡米したのか。これは推測の域を出ないが、杵築からは、杵築藩の佐藤秀長らを初めとする多くの自由主義派の武士が、サンフランシスコで日米貿易協定に調印するため、徳川幕府の新見正興率いる使節団に同行して、パハタン号に乗船し(勝海舟と福沢諭吉も咸臨丸で太平洋を横断した)、その後も世界各国を歴訪した。帰国後、杵築藩学校学習館が開かれ、佐藤は世界について教えた。こうした教えに刺激を受けた杵築の人々は、多くが海を渡ってアメリカに渡ったと言われている。

堀杢太郎は、モンタナの著名な実業家チャールズ・コンラッドから直接ビジネスを学び、無一文の家政婦として働きました。独立後、堀はホテル、レストラン、パン屋、牧場、農場を開業しました。堀の牛肉と野菜はコンテストでブルーリボン賞を受賞し、大陸中のグレートノーザン鉄道の食堂車に供給されました。

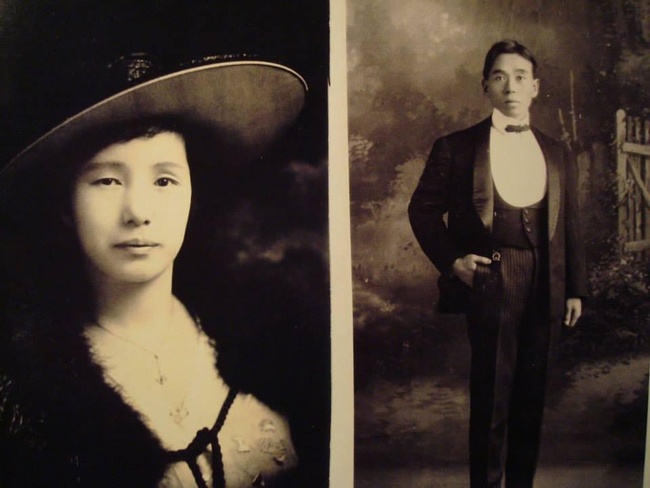

写真花嫁としてホリと結婚した妻のアヤは、レストランの裏口から、その日暮らしの鉄道労働者や材木置き場の労働者を温かく迎え入れ、愛情と人間味あふれる温かいシチューを振る舞った。ホリは日本から相撲取りを招き、日本の花火大会を主催し、日本の桜の木を植えた。

小村寿太郎外務大臣はルーズベルト大統領に面会した際、ホワイトフィッシュのホリズ・ホテルに宿泊したことがある。ホリは1931年、胃がんのため58歳で他界。遺産はホワイトフィッシュ市、警察署、商工会議所などに寄付された。現在でもホワイトフィッシュ市役所の入り口には、地域への貢献をたたえる金の銘板が飾られている。

ソニー株式会社の創業者、盛田昭夫氏は、モンタナ大学マイク・マンスフィールドセンターでの講演で「ソニーのモットーは『地球規模で考え、地域に行動する』」と語りました。また、このモットーは、世界的企業となったコカコーラの哲学からヒントを得たとも語っています。しかし、堀氏のすごいところは、100年近くも前に、そのような意図も知らずに、アメリカの小さな田舎町ですでに同じモットーを実践していたことです。

これを堀さんが残してくれた遺産とすれば、大分とモンタナの若者の間で文化、芸術、学術などの交流を促進したいというのが私の願いです。これは定年後に残された宿題です。夢の実現に向けて力を尽くしたいと思います。

*この記事はもともと、 2010 年 9 月 1 日にNorth American Postに掲載されました。

© 2010 Sam Takahashi