太平洋戦争の終結により、オーストラリア在住の日本人のアイデンティティーの危機は深まりました。抑留から解放された後、ほとんどの人が日本へ送還されましたが、その多くは本人の意思に反するものでした。オーストラリアに残ることが許されたのはごく一部でした。ほとんどの場合、その基準となったのは、オーストラリア人のパートナーの有無でした。69人の日本人が抑留から早期に解放され、さらに139人がオーストラリアに残ることが許されました。送還されなかった139人の多くは、片方の親が日本人ではない子供たちでした。多くの日系オーストラリア人にとって簡単な方法は、自らのルーツを否定し、名前を変えることでした。

長谷川家では、長谷川おじいちゃんの次男モトが、1940年代に母親の旧姓であるコールに姓を変え、ファーストネームをジャックに改名しました。三男のジョーも1956年にコールに姓を変えました。2人の息子たちは、日本のルーツについては語らないという選択をしました。これで次男と三男の家族の日系アイデンティティーは消滅しました。

ジョーとジャックのこのような行動は、オーストラリアの日系コミュニティではよくあることで、珍しいことではありませんでした。これが、戦前からオーストラリアに住みながら「ニッケイ」を自認する人々が少ない理由です。

1960年代に入ると、日本に対する見方が徐々に変わりはじめました。1964年の東京オリンピックを機に、日本が世界にたいして温かく友好的な態度を示したからです。1964年に運行を開始した新幹線は、日本の技術力と近代性を象徴し、日本の国への信頼感がさらに高まりました。また日本製の家庭用品が広く普及するようになり、その一方で多くのオーストラリアの子供たちは、アニメのヒーロー『鉄腕アトム』が日本のヒーローであることを知らずに、テレビを楽しんでいました。

1960年代の終わりには、日本はオーストラリアにとって最大の貿易相手国になりました。1966年にはモナシュ大学とクイーンズランド大学に日本語学科が開設され、ジーロング・グラマー・スクールをはじめとするいくつかの有名な私立高校でも日本語がカリキュラムに導入されました。

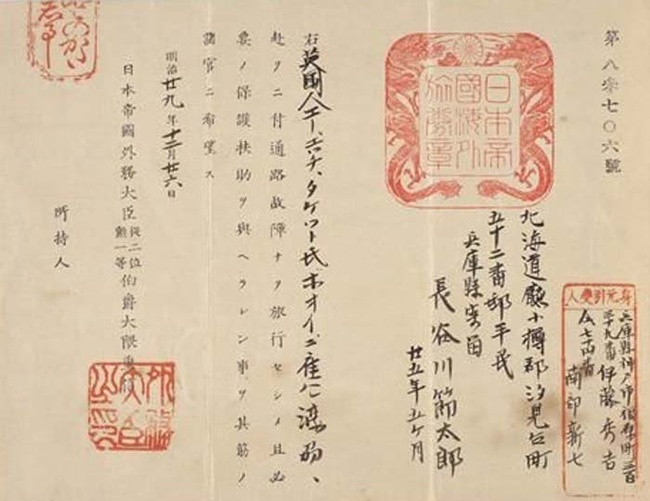

といっても、長谷川一族の各家庭では、ほとんど変化はありませんでした。自分たちのルーツに誰も興味を示すことはありませんでした。私はジーロングからそれほど遠くない小さな田舎町で、1960年に生まれました。小学校3年生のときのクラス写真を見ると、アングロ・ケルト系以外の背景を持つ子供は私だけでした。父は、男性としての手本だった長谷川おじいちゃんのことをよく話してくれました。そしておじいちゃんのパスポート、外国人登録証、日記、日本からの手紙など、さまざまな品を所有していました。

父は時折、私にこれらの家族の宝物を見せ、おじいちゃんのことを話してくれました。そして、「絶対に姓を変えてはいけない」と私に念を押しました。なぜ父がその点を繰り返し強調するのか、私は10代になるまでよく理解できませんでした。

アンドリューの日本での冒険

1970年代、私は夏休みの多くを祖母の家で過ごしました。祖母は長谷川おじいちゃんの義理の娘で、よく義父の話をしていました。祖母は晩年長谷川おじいちゃんの世話をしていたので、そのお礼にと、おじいちゃんは生前に財産と所有物をすべて祖母に贈りました。

裏庭の小屋には、長谷川おじいちゃんが着用していたイチゾウ・サトウ氏が仕立てたスーツがぎっしり詰まったトランクが2つありました。私はよくそのトランクを覗き込み、美しいスーツやその他の品々を眺めていました。私の好奇心はいつしか執念となり、解明していないすべての疑問の答えを追求することを決意しました。

最初に私が問い合わせたのはビクトリア州公文書館でした。ひょっとしたら祖父の到着記録が残っているかもしれないと思い、照会状を送りました。数週間後、詳細を確認する返信を受け取りました。次に私が問い合わせたのは日本領事館で、時の試練に耐えた日本語の書類の翻訳を手伝ってもらえないか尋ねました。領事館では対応できませんでしたが、対応できる人を紹介してくれました。

ジェームス・オキ氏は、北米訛りの明瞭な英語を話す高齢の日本人男性でした。私はアポイントを取り、イーストメルボルンの彼のアパートを訪ね、集めた日本語の書類の束を見せました。彼は協力を承諾してくれました。数週間後、再び彼の自宅を訪ねると、書類からわかったことを教えてくれました。

日本からの手紙は読みやすいものではなく、彼は断片的な部分しか解読できませんでした。パスポートはわかりやすく、長谷川節太郎の出生届は東京ではなく、北海道の港町である小樽に提出されたという宝石のような情報も判明しました。

私の次の行動は、小樽市に手紙を書き、戸籍謄本のコピーを請求することでした。約1か月後に戸籍謄本が届き、私はオキさんに、書類の翻訳を頼みました。

こうして節太郎が生まれた国、日本について学ぶ冒険が始まりました。今から40年前の1981年、私は日本に到着しました。当時20歳でした。今日まで続く日本との生涯にわたる関係が始まりました。私は数年間関西に住み、日本語を学び、英語を教え、その後学位取得のためにオーストラリアに戻りました。

1985年の終わりに、私は大阪南部の被差別部落に関する優等学位プログラムの論文データ収集のために再び日本へ渡りました。このテーマは当時も今も微妙な問題であり、私は初めて日本を訪れたとき、当時通っていた大学の学生からこのことについて初めて聞かされました。しかしその後、この話はご法度だと伝えられました。そう言われると私はますます興味をそそられ、図書館で『Japan’s Invisible Race(日本の不可視の人種)』という本を見つけて夢中になって読みました。

私の論文のテーマは、日本学科長から「アクセスできなければ成功はありえない」と言われ、何度も却下されました。学科長の指摘はもっともで、勝手にコミュニティに侵入し、ドアを叩いていくわけにはいきません。それでも私は粘り続け、日本学科が著名な日本人学者に連絡をとり、部落コミュニティにアクセスできるよう取り計らってくれました。それでも保証があるわけではなく、立て続けに紹介してもらった結果、アクセスすることができました。最初に紹介してもらった部落コミュニティの地元リーダー2人からは拒否され、リスト上の3人目の人からは何がしたいのかと尋ねられ、「ようこそ」と言ってもらえました。

私は自由にアクセスすることができるようになり、矢田地区に入ることが特別に許され、住民にインタビューを行い、今でも心に残る日本についての洞察を得ることができました。その後何年も経ってから、私の後援者が部落解放同盟のリーダーであり、その大義のために戦う戦士であることを知りました。

アン・ハセガワ:「オエッ、そんなもの食べない!」

ハセガワ家では、日本のルーツと向き合うことは常に厄介な問題でした。私たちの多くが、日本が好まれない時代を経験してきたからです。娘のアンが生まれた1990年代初頭、私たちが抱えていた問題はもう遠い昔のことだと思っていましたが、そうではありませんでした。アンは、日本人であるよりもヨーロッパ人であることを望んでいました。とても機嫌が悪いときは、喜んで、実の両親をアングロサクソン系の白人と取り換えてしまうのではないかと思えるほどでした。

アンの母親は日本で生まれ育った日本人で、私はニッケイオーストラリア人四世です。アンは日本語を話しながら育ち、4歳の時に東京に引っ越しました。そして日本の幼稚園に通い、その後バイリンガルカリキュラムのある小学校に通いました。娘は日本語母語話者として扱われ、日本の学校制度の中で他の子どもたちと同じペースで日本語を習得していきました。

日本では、アンが日本のルーツを拒絶する兆候はまったくありませんでした。すべては順調に進んでいましたが、香港に引っ越し、英国式の小学校に通い始めると状況が変化しました。

アンが日本で身に付けたアメリカ訛りの英語はあっという間に消え、代わりにクイーンズ・イングリッシュ(英国英語)が顔を出しました。私が知らなかったのですが、アンは母親に、お弁当におにぎりやその他の日本食は絶対に入れないでと、頼んでいたのです。これが、娘が食べ物をえり好みするようになる始まりでした。アンが食べたがらないもののほとんどが日本食でしたが、全部ではありません。

「オエッ、何それ?

見た目が気持ち悪い。あんたが気持ち悪い。

紫色だ!なんで紫なの?オエッ。

変な匂いがする!ゲッ!」

寿司であれ、刺身であれ、生魚はアウトでした。「オエッ、そんなの私は食べないからね。そんなものじゃなくてメキシコ料理にして」。何年にも渡って何度も繰り返されたお決まりの反応でした。私は静かに見守りながらいつ娘の気持ちが変わるのだろうかと考えていました。それは時間のかかるプロセスでした。長谷川家の歴史について、娘に話すこともありましたが、ほとんど興味を示しませんでした。

ところが4、5年前のある日、アンは再び生魚と寿司を食べ始めたといったのです。娘がなぜまた生魚が食べられるようになったのかはわかりません。もしかすると、友人たちと一緒にて、皆が生魚を楽しんでいる中、彼女のルーツを考えても、食べないことでひとりだけ浮いた存在になっていたからではないかというのが私の推測です。

私は長い時間をかけて、点滴のようなやり方で娘にアプローチしました。時折娘と同じようなミックスルーツを持つ子どもたちについての情報を共有するのです。娘はまれに興味を示すことがあります。2年前に突然娘は自分が何者かをもっと知りたいと言い出しました。アイデンティティーの危機は終わりました。アンは料理の腕を活かして日本食を作り、自分のルーツを受け入れました。それは、娘が自分自身を受け入れるのを見守る、素晴らしい旅となりました。

(写真はすべて著者提供)

*この記事は2021年9月29日にNikkei Australiaのウェブサイトに掲載されたものです。

* * * * *

アンドリュー・ハセガワさんは、2025年2月28日に開催される「デカバィスー・ニッケイフェス」の一環として行われるパネルディスカッション「世界のニッケイファミリーストーリー」のパネリストとして参加します。当サイトの開設20周年を記念して開催するこの「ディスカバー・ニッケイフェス」では、コミュニティフェア、家族史ワークショップ、パネルディスカッション(対面とオンライン)、レセプションなど、終日さまざまなイベントが全米日系人博物館にて行われます。博物館へご来場いただけない方も、オンラインにてパネルディスカッションに参加いただけまます。オンラインにての参加は無料ですが、事前登録が必要になります。ぜひご参加ください!詳細はこちら。

© 2021 Andrew Hasegawa