(注意:児童虐待と自殺に関する記述があります)

最近私は、血のつながりのある家族では、祖母と年下のきょうだい、従兄妹としか話をしていない。白人の父とは今まで2回縁を切っている。母と父の関係は複雑すぎて、二人を別々にすることはできない。

少し前、私は母とドーナツ店で会い、「あなたのことは信頼できない。愛してはいるけれど」と人前で伝えた。

今までの関係で、ずっと見下され続けてきたことに耐えられなくなった瞬間だった。成長し、救われたいという思いはあるけれど、正直言って自分がうまくやれているのかどうか、まるで分からない。普通ではないことは分かっている。究極の決断をしているという自覚は、自分自身の体験の内側に生きながらも、私を身体の外側に引き出してくれる。

いつか、両親と健全な関係を築く方法が見つかればいいのだけれど。

私が小さかった頃、母と父が短期間の別居に入る前、郊外の自宅の壁には光沢のある刺繍が施されたオレンジと緑の素晴らしい着物が掛けられていた。その近くには合板の2段の棚があり、大きな木の下駄と竹の柄の付いた陶器の急須が二つと、人形のかつらを入れる小さな箱が置いてあった。私には、それらは大人の物で、下駄は文字通り大きすぎた。70年代の奇妙なカーペットの上に下駄を乗せ、そこからは落ちたくないと思うほどの大きな岩に下駄を見立て、よじ登ってバランスをとろうと試みた。いつか私も大人になるかもしれない。その着物は見るからにとても大きく壁全体を覆うほどで、その全てを視界に収めることはできなかった。ざらついた糸で描かれた世界で、私はそのまま途方に暮れていた。

タカエおばあちゃんの家に行くと、おばあちゃんは私たちを朝6時に起こし、私たちにとって食べ慣れたオートミールと果物、ナッツの朝食を出し、食後はおばあちゃんと一緒に2マイル歩き、その後はまっすぐ帰宅し、水やりや草むしり、作物の収穫といった手伝いをして週末を過ごした。私たちの背丈より3倍も高く積まれたアメリカスギや自然から出たごみの山を燃やし、堆肥から生ごみを取り除き、夜になると裸になって祖母の日課のお風呂に入る。自分の人生でこのような経験ができたことに、私は一生感謝している。

今や私は大人にならざるを得ないが、子供時代の気まずい記憶は、そのことにまつわる語彙と私自身にその言葉を使うことを許すことでバランスをとっている。私は日本人ではないとずっと言い聞かされてきた。でもそんなことを言われるのは、大抵私が力関係について真剣な質問をしたり、何か面倒な方向に光を当てようとする時だった。祖父の死後、おばあちゃんが面倒をみていた祖父の弟、オルリーおじさんは、おばあちゃんが焦がした料理や、日本的過ぎたり、あまりアメリカ風ではない料理を「猫のエサ」と呼んで侮辱した。これは、似たようなたくさんの記憶の一つで、笑っている大人たちと気まずい気持ちで沈黙する私が部屋にいる状況だ。今ならこれは人種差別だと言えるし、おばあちゃんが長年自分の料理はおいしくないと思わされてきたことを知った上で、私は自分がおばあちゃんの料理がどんなに大好きか、素直に話すことができる。ツールレイク強制収容所から解放されたおばあちゃんは13歳だった。賄い付きで下宿させてもらう代わりに白人の家で掃除人兼子守として働き、学校に通った。祖母の父、ミツマサは、祖母の妹、ツクの面倒しかみられなかったからだ。強制収容所がどのように私の家族に影響したかを知ることで、私の子供時代を形づくった暴力やガイスライティング1、消去の背景を理解できるし、夢を叶えるための私の努力を応援してくれるおばあちゃんの成功の背景も分かる。

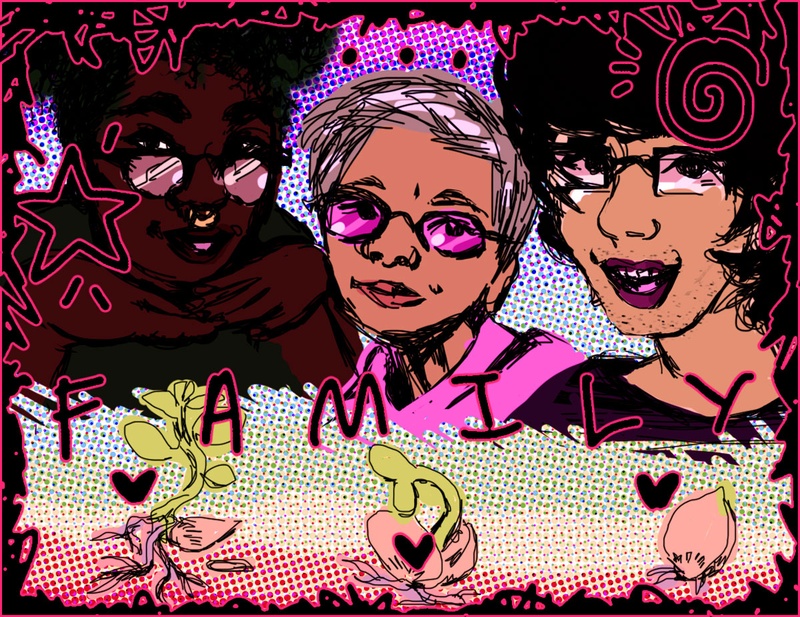

最近私は、友人とその家族と暮らしている。7人で寝室3部屋のアパートに住んでいる。この家族と一緒だと、安心して批判的なことを言える。安心してバカなこともできる。焦げた食べ物を作り、それを気に入っても問題ない。安心して傷ついた人でいられるし、そのことを表現することもできる。安心してアニメを見て、それを微視的にも巨視的にも分析することができる。配慮、つまりエンリョがあって、静寂や個人の領域が尊重される一方で、家族の中には、自分に向けられた狂気に対する自己防衛の手段として、屋根に激震が走るほどの軽蔑に満ちた冗談を言うことを表現方法にしている人もいる。または深い不条理、星のように熱くエネルギーを燃焼させている。この家族がいなければ、私は今も、元の家族からのトランスジェンダーに対する根拠のないガスライティングや脳外科手術のトラウマの中に閉じ込められていただろう。この家族がいなければ、平和への唯一の道は、自分の存在を消すことだと思っていただろう。今ここで、“ブラック・ライヴズ・マター2”と言ってもいいだろうか?私は今ここで言いたい。黒人の人たちが生み出す愛は、見過ごされたり、当然のことと見なされたりすることが多いけれど、黒人、メキシコ系、フィリピン系の私の家族の中で、黒人の人たちが私を救ってくれた。

この二つの家族がいなければ、私は今の自分にはなり得なかった。他にも家族がいることは、お話しただろうか?

私たちの裏庭には畑がある。ナス、カボチャ、オクラ、ケール、チリセラーノ3、メロン、カネノナルキ、ハイビスカス、トマト、ラズベリー、ブルーベリー、評判の悪いイチゴ、他にも不思議な植物が少しだけ育ったり青々と成長したりしている。私たちには限られた時間しかないし、土と割れたガラスと錆びたくぎが混ざった、アパートのとても小さい裏庭ではあるけれど。そこには一本のアメリカスギが生えていて、私たちを見守っている。私は、そのすべてに堆肥をまいている。

ライフライン、それはボランティアのネットワークで、私にとってそうだったように、多様な性の彼らにもジェンダーはずっと違和感のあるものだった。再び元の家族と住んだ時、あるトランスジェンダーの人に電話し、もう生きていくつもりがないことや、私が計画していたことについて話した。その後、他のことについても話せるようになり、一緒に考える、ということについて考えたり、死ぬことだけでなく生きることも考えたり、その後はほとんど生きることだけを考えた。最近私は、極秘扱いにされている内容の編集をしているが、見知らぬ誰かの一人として、時々電話も受けている。家族に電話を。

私が心から親しみを感じるのは、自動車事故の前から私を住まわせてくれていた家族の友情だ。この事故は、すでに不安定な迷路のようだった私の健康状態を崩壊させた。子供の頃から自分を消し去ろうとしてきたことを私自身が理解し、その状態から抜け出す過程で、傷つけてしまったことを後悔しているクリエイティブで信頼できる友人たちだ。先住民の彼らのアートや表現方法は、多くの人が認識しているよりずっと健康的かつ美しい方法で、地域の社会構造を変えてきた。ボルトロン4の家族の家。

成人して最初にできた大人の友人たち。地域のニッケイ人と友達になった初めての機会だった。元気があって支えてくれる友人たちは、人生に寛大で、やかましくも優しい率直な表現を持つ人たちで、リズムを刻むときも誰よりも優しいセンパイでいてくれた。この地元の太鼓グループは、私に大太鼓を叩かせてくれた。脳外科手術を受ける前のことだ。永遠に続く振動のループ演奏は、絶対に壊れることのない安全な空間の中に私の頭をすっぽりと包んだ。その永遠のループはとても鮮明で、消えることはないだろう。私はいつか必ず太鼓演奏を再開する。でもそれは、痛みよりも愛を増大させられる時が来てからだ。

ルーツを語るとは、原点を語ること。でも、私が一番ニッケイだと感じられるのがいつなのか、考えてみても特に何も浮かばない。聞こえるのは唯一、ドンドコドン。

訳注

1. 相手の現実感覚を狂わせようとする心理的虐待

2. “黒人の命も大切だ”:アフリカ系アメリカ人に対する暴力や差別撤廃を訴える運動

3. トウガラシの一種

4. 日本のロボットアニメ『百獣王ゴライオン』を再編集し、北米で放送された『ボルトロン』のリブート版。仲間との友情や家族愛、異なる種族との協調などをテーマに扱っている。

* * * * *

このエッセイは、シリーズ「ニッケイ・ルーツ:私たちの文化の足跡をたどる」の編集委員によるお気に入り作品に選ばれました。こちらが編集委員のコメントです。

タミコ・ニムラさんからのコメント

今シリーズのたくさんの素晴らしいエッセイの中でも、モリ・ワルツさんのエッセイ、「鼓動の共有」は真に迫る作品で、ニッケイのルーツを探すにあたっての重大かつ困難な領域を描いています。モリさんのエッセイは、叙情的な繊細さと思い切った語りの構成を兼ね備え、自身が生まれた家族と自ら選択した家族の描写の中を簡潔かつ鮮やかに進みます。モリさんの声は、切実で明快で力強く、エッセイを締めくくる最後の大太鼓の響きの後も、ずっと鳴り響いています。

© 2018 Mori Walts

ニマ会によるお気に入り

特別企画「ニッケイ物語」シリーズへの投稿文は、コミュニティによるお気に入り投票の対象作品でした。投票してくださったみなさん、ありがとうございました。