パート 1 を読む >>

いくつかの曲について

1. TANFORAN(誰かいますか?)

(堀越・滝本)

この曲は、タンフォラン・アセンブリー・センターのノックの音とナレーションで始まる。同センターはサンフランシスコ郊外のサンブルーノにあった仮収容所だったが、今や人々の記憶から消えつつある。タンフォランは、ヨコハマ・カリフォルニアのライブでは必ず流れる定番曲だった。補償運動が始まる前から、この曲は仮収容所が何であったかを「家」という言葉で明確に表現している。レース場に復元された後も「1942年初頭、そこは私にとって家だった」と歌われている。政府の誤りを指摘する意思と強い疑問の姿勢が明確に表現されているのが印象的な曲だ。女性シンガーのサム・タキモトの力強い歌声と、多重録音されたコーラスが、この曲をさらに印象深いものにしている。「誰か家にいるの?」というフレーズが曲中で繰り返される。タンフォラン・アセンブリー・センターは現在ショッピングモールになっており、仮収容所の跡地を示す記念碑だけが立っている。かつてはおよそ8,000人が仮設の避難所や馬小屋に閉じ込められていた。

2. ウォルナット・グローブのマノンへ

(ロバート・キクチ・インゴジョ)

この美しい歌は、日系アメリカ人の母とフィリピン系アメリカ人の父の間に生まれたキクチ・インゴジョが書いたものです。この歌は、彼のマノン(叔父の意味)がかつて住んでいたサクラメント・デルタの田舎町、ウォルナット・グローブについて歌っています。マノンは年配のフィリピン人男性で、仕事を求めて移住することがよくあります。フィリピン系アメリカ人移民の歴史を取り上げ、彼の先祖の足跡をたどるメッセージソングです。

「時が経てば君たちの人々は変わるかもしれないが、我々は成長することを願う。だから我々は忘れない、我々の人々を忘れない。ウォルナット・グローブの我々の人々だ。」

3. 暑い8月の朝

(ピーター・ホリコシ)

LPのB面1曲目に収録されているこの曲は、涼しい気候のよいバークレーに住む日系アメリカ人の青年が、カリフォルニア州セントラルバレーの農村地帯フレズノで「暑い8月の朝」を迎える。リバモアでもそんな朝を迎える。フレズノからリバモアへの移動は「広島と長崎を思い出すような不思議な感覚」を呼び起こす。この曲は「移動し続ける」(カリフォルニア大学デービス校ダレル・Y・ハマモト教授)アジア系アメリカ人が作る「移動のフィルム」のようだ。日本人ジャーナリストの河合龍介氏は、メンバーが米国に住みながらも内面では日本を受け入れていたからこそ、この曲が生まれたのだと論じている(週刊サンデー毎日2010年10月31日号)。この曲は、日常で日本を意識することの少ない日系三世に、広島・長崎という圧倒的な歴史の事実、そして広島型の100倍もの威力を持つ原子爆弾が保管されているリバモアの放射線研究所を背景に、自分たちが日系人であることを再認識してもらうための曲ともいえる。そのため、日本人にとっては予想もしなかった切実さを帯びている。曲前半のナレーション(A面1曲目と同じくナレーションで始まる)や「今日は来ないB-29がないか空を見ろ」というフレーズが迫力満点。サビの美しい歌声も、あの暑い8月の広島の朝の記憶をカリフォルニアでうまく描き出している。実はこの曲はアルバムのために作られたものではなく、アルバム収録前からライブでよく演奏されていたという(堀越談)。

*フレズノの日本人:「私は単に「私の」人々に対する「内部者」の言及としてそれを使っただけです。」(堀越)

4. 異なる画像

(ロバート・キクチ・インゴジョ)

多文化主義やアイデンティティ政治の限界、アジア系アメリカ人の社会や意識の変化を認めざるを得ない今、この曲の歌詞は確かに古臭い。しかし、当時の切実さは否定できない。「私は私の肖像画を描き、あなたはあなたの肖像画を描けばいい」と、ステレオタイプを批判するキクチ・インゴジョ。日系アメリカ人の母とフィリピン系アメリカ人の父の間に生まれた彼は、このアルバムでそのユニークな才能を存分に発揮している。その後、フィリピンのイスラム教徒に伝わる民族音楽、クリンタン音楽を追求し、寺田義孝(国立民族学博物館民俗音楽教授)らと共演。現在、優れたナレーター/俳優であるインゴジョは、サンフランシスコを拠点にデュオ「Eth-Noh-Tec」でストーリーテリングパフォーマンスを行っている。

5. 一歩近づいた

(サム・タキモト)

1970年代初頭、殺人罪で終身刑を宣告された韓国出身移民チョルス・リーの冤罪事件をめぐり、当時はアジア系運動家らが事件解決に向け積極的に活動していた。この曲はそうした活動を応援するために作られた。相互交流や理解は70年代と同じく、今日でも難しい。クロスビー、スティルス、ナッシュ&ヤングを彷彿とさせる素晴らしいギター演奏とゲストボーカルのサム・タキモトが歌うこの曲は、「あなたに一歩近づくことは、私に一歩近づくこと」と、相互理解が「変化を可能にする」ことを訴えている。

評価と現代的意義:

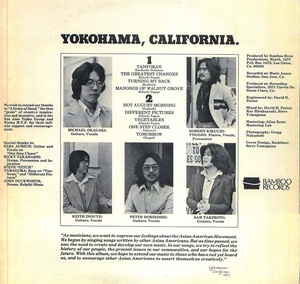

ジャケットにもあるように、このアルバムはアジア系アメリカ人運動、知られざる歴史、現在の問題、そして未来への希望を綴ったレコードであり、メッセージは明快である。メンバー全員が日本人であるにもかかわらず、アルバムの中で日系アメリカ人であることが強く関係しているのはTANFORANとHOT AUGUST MORNINGの2曲のみで、アルバムには多種多様な曲が収録されている。明らかに歌詞が子供じみていて説明過多な曲もあるが、それを批判するのは野暮と言えるだろう。イエローパワー、第三世界との団結、革命による社会変革といったテーマを力強く伝えるA Grain Of Sand (1973)に比べ、YOKOHAMA, CALIFORNIAはコミュニティ志向で内省的である。また、このアルバムからは、自分たちのアイデンティティを模索し、肯定するだけでなく、アジア系アメリカ人コミュニティの外にもメッセージを届けようとするグループの意図がうかがえる。1977年時点でのアジア系アメリカ人のアイデンティティの象徴である。このような象徴の創出は、コミュニティの歌としてのフォークソングだからこそ可能だった。同時に、現在インターネット上で入手できるアマチュアアジア系アメリカ人ミュージシャンの作品との比較を通じて、このアルバムは、アジア系アメリカ人の自己表象、さらにはアメリカ音楽における「他人に変装したいという願望」(大和田俊之)を考える糸口にもなる。『YOKOHAMA, CALIFORNIA』はアジア系アメリカ人運動の渦中で作られたが、この作品を単なるプロテストソングとして矮小化するのではなく、アジア系アメリカ人の物語として捉えることが重要だ。

了承:

本稿の作成にあたり、当時の活動や楽曲の背景についてコメントを寄せてくださったピーター・ホリコシ氏、サム・タキモト氏、ロバート・キクチ・インゴジョ氏、キース・イノウエ氏、スティーヴ・ヤマグマ氏、フィリップ・カン・ゴタンダ氏、PJヒラバヤシ氏、フランシス・ウォン氏、そして東京でLPレコードを「再発見」してくださった宮田伸氏(MUSIC CAMP, INC.)、サンデー毎日紙のコラムでアルバムについて書いてくださっている河合隆介氏、そしてDiscover Nikkeiのウェブサイトに雑誌記事を転載してくださった西村陽子氏に心より感謝申し上げます。

© 2012 Minoru Kanda