その1>>

日本同様、アメリカでも太鼓は儀礼的な文脈から切り離されることによって、その機能が劇的に変化しました。1969年の夏、ロサンゼルスの洗心寺において、盆踊り終了後、太鼓を片付けていた開教師マサオ・小谷師と、寺の檀家の一人ジョージ・アベ氏がふと太鼓を打ち始めました。数時間後、豆が潰れて手から血を流しながら、二人は「これは面白いぞ!」と思いました。祖先の文化の継承と日米文化の混ざり合った独自の文化表現を同時に目指していた他の日系三世たちも、すぐにこの二人に加わりました。こうして、日系アメリカ人による日系アメリカ人のための最初の太鼓集団、緊那羅(キンナラ)太鼓が生まれたのです。

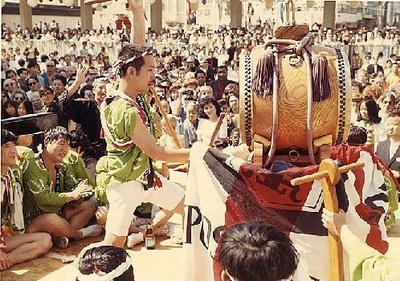

それを一年遡る1968年、日本から戦後にアメリカに移住してきた田中誠一氏が、サンフランシスコの日系人の祭りで太鼓を打ち始めました。御諏訪太鼓と大江戸助六太鼓で修行をした田中氏は、日本の太鼓の打ち方や型をアメリカにもたらすことに多大な貢献をしました。彼はサンフランシスコで太鼓を教えるようになり、やがてサンフランシスコ太鼓道場を設立します。太鼓道場の厳格な稽古は、日本の武道にも見られる規律と身体的精神的鍛錬を強調するやり方を受け継いだものでした。一方、緊那羅太鼓のどちらかといえばのんびりとした平等主義的な稽古方法は、各自が自我を克服するという仏教的修行に太鼓を活用するという小谷師の信条に基づいたものでした。この二つの太鼓グループが、北アメリカにおける二つの対照的な太鼓へのアプローチの基礎を作りました。

北米で三番目に結成されたのは、サンノゼ太鼓です。サンノゼ太鼓は1973年に発足し、上の二つの考え方を合わせることによって、芸術・組織の両面において独自の太鼓のスタイルを発展させました。サンノゼ太鼓は、リズム的にも視覚的にも美しさを追究すると同時に、組織として平等主義・民主主義を徹底させました。サンノゼ太鼓の主要メンバー、ロイ・平林、PJ・平林夫妻は、太鼓が日系アメリカ人コミュニティ活動にもともと根ざしたものであるなら、太鼓においても平等主義・民主主義の伝統を守ることが非常に重要だと考えたのです。

北米太鼓の3つのパイオニア・グループ、サンフランシスコ太鼓道場、緊那羅太鼓、サンノゼ太鼓は、多くの日系アメリカ人コミュニティの活動家たちを啓発しました。従来アメリカ社会に黙ってとけ込む静かで従順な人々というステレオタイプで見られてきた日系アメリカ人にとって、大音響の太鼓は、力強い自己表現の道具となったのです。ニューヨーク、デンバー、マウント・シャスタ、シアトル、バンクーバーなど、北米各地で、日系コミュニティ活動家たちが太鼓グループを結成していきました。

自己表現の道具として、日系アメリカ人の太鼓は独自の発展を遂げていきます。ジャズの影響を色濃く受け、また多文化的な音楽環境を反映しているアメリカの太鼓は、リズムがジャズっぽく、シンコペーションを多用します。また、太鼓の音の純粋性にこだわる日本の太鼓と比較すると、アメリカの太鼓はリズムのパターンや視覚的な美しさにより重きを置く傾向があるようです。

日系アメリカ人が太鼓を始めた時期は、アメリカにおいて人種的民族的少数派の人々が、公民権運動、民族の誇りと力を取り戻す運動を展開している時期と重なっており、太鼓は当初、日系アメリカ人が自らの文化に関して積極的かつパワフルなイメージを勝ち取る文化活動として始められたものでした。しかし、最近では太鼓は日系人、非日系人を問わず、アメリカ人にとって一般的に人気のある活動へと変化しつつあります。アメリカには現在200を超える太鼓グループがあり、まだその多くは日系人あるいは日本人を中心として活動していますが、なかには日系人も日本人もまったくいないグループも存在します。太鼓グループは、カナダやラテンアメリカなど、日系移民コミュニティが存在する地域だけでなく、ロシア、ドイツ、イギリスなど、日系移民の数が少ない地域にもあるのです。

今後太鼓が、柔道や空手、合気道のように、多くの人々に人気が広がり、日本人、日系人の民族集団を離れ、やがて打ち手の大多数が日本や日系人コミュニティとまったくつながりを持たないような状態になっていくのかどうかはわかりません。またそのような事態になった場合、太鼓がどのように変化していくのかもわかりません。太鼓は、数あるパーカッションの一スタイルとなるのでしょうか。それとも、アフリカ起源の多様なドラムのように、世界各地に広まり、それぞれの地域で独特のスタイルを生み出していくのでしょうか。

歴史的に見ると、宗教、娯楽、芸術、政治など、さまざまな人間社会が必要としてきたものを、太鼓は満たしてきました。太鼓を通じ、人々は身体的、精神的にさまざまなかかわりを持ってきたのです。現在では、太鼓を打つことで文化・芸術・哲学的「異国趣味」を満たしている人々もいます。このことが、日系コミュニティを離れたところで太鼓を打つ人、そして太鼓ファンを増やしているのかもしれません。いずれにせよ、世界の人々が異文化にますます心を開くようになっている現在、「心」と「腹」の底まで響き渡る太鼓のパワーが多くの人々を魅了していることは間違いないでしょう。

© 2006 Masumi Izumi