70年代中頃のトーマス・デ・ゴンザーガ通り―派手な電飾、クラブの入口から千鳥足でよろけ出すスーツ姿の日本人男性たち、それを見送る化粧の濃いホステスたちの嬌声―東洋街には、盛り場としての「夜の顔」があった。

前回までに述べたように、戦後のリベルダーデ地区への日系人口の再集中と東洋街の形成については、1)1953年7月のシネ・ニテロイ開業、 2)1964年4月のブラジル日本文化協会センター設立、3)1975年9月の地下鉄リベルダーデ駅開通という三つの契機があった。さらにこれらに加え て、同エリア発展の契機として、1970~80年代の日本企業のブラジル、特にサンパウロへの進出をあげることができるだろう。当時、東洋街は日本企業駐 在員の歓楽街として、また日本食品・食材調達のマーケットとして機能しており、駐在員とその家族は消費者として大きなウエイトを占めていたと考えられるか らである。

こうした日本企業のブラジル進出の背景には、ブラジル経済成長と好景気があった。1968年から1973年にかけて、ブラジル経済は急成長し、 GDPの上昇率は年11%を記録する。政府の外資導入政策によって、外国企業に優遇措置が取られたためであり、多くの外資系企業がブラジルに進出、耐久消 費財や資本財部門に大きな投資を行なった。電力、通信などブラジルの主なインフラはこの時期に整備されるとともに、多くの大型のナショナル・プロジェクト が実施され、「ブラジルの奇跡」と呼ばれる好景気を現出した(80年史, p.262)。

日本からの進出企業も、飛躍的に増大する。この頃に進出した日本企業の主なものだけでも、大洋漁業、石川島重工、川崎重工、豊和工業、東洋紡、鐘 紡、パイロット万年筆、味の素、日本冷蔵、ヤンマーディーゼル、久保田鉄工などの製造業のほか、三井物産、三菱商事、東京銀行、住友銀行など総合商社や銀 行があげられる。1977年から80年にかけてのピーク時には、500社をこえる日本企業があったと推計されている(80年史, p.263)。

これらの日本企業の多くが、サンパウロに本社や事務所を置き、社員を駐在させていた。これらの企業駐在員とその家族たちに日本の日用品、食品・食材調達のマーケットとしての役割を果たし、また娯楽を提供したのが、当時発展過程にあったサンパウロ東洋街であった。

日伯毎日新聞(後にニッケイ新聞)編集長であった神田大民は、1960年代末の日本企業進出初期のリベルダーデを回想して次のように書いている。少し長いが、当時の雰囲気をよく伝えているので引用しよう。

- 日本から来ていた大企業の駐在員が、リベルダーデの呑み屋で酒の肴にするように「ブラジレの日本人街はもの哀しい」と蔑視の口調で言った頃があっ た。読売新聞の元社会部記者でノンフィクションものを書くH氏が、一九六〇年代の終わりごろ来伯して、それをきき、咎めた。「なんという言い種か」と、日 糸社会側に立って、殴りかからんばかりに喰ってかかった。H氏は「移民たちは苦労してここまで来たんだ。お前たちは何も知らないで」と言いたかったのだ。

さて、「もの哀しい」とは具体的にどういうことだったのか。①呑み屋にいる客もホステスも貧乏たらしい②飲食店も一般商店もアカ抜けしている感じ からほど遠い③邦画常設館の新作の上映は日本よりも半年は遅れる。それを封切りといってありがたがって観ているなど、あげればきりがないが、要するに「後 れている」と言いたかったと思われる。当時、日系の飲食店はブリガデイロ・ルイス・アントニオ通り界隈にも進出していたが、リベルダーデに最も集中してい た。ホステスはまだ一世が現役でほとんど日系人。日本語だけで話が通じた。一世相手だと、黙って呑んでいてもよい。ここのところが大事で、しゃべらなけれ ばおかしい客だ、といわれるのはある意味で苦痛だ。店側も客も日本人同士だと気兼ねがなかった。ホロ酔いで外に出ても、トロンバ(引用者注:強盗のこと) やもの盗りがいるわけではない。「治安が悪い」などという話は、このころきくことがなかった。新来の日本企業の駐在員に「もの哀しい」と言われたが、その 頃の呑み屋がいちばん気持ちが安らいで仕事の疲れが癒された(ACAL, 1996, pp.35-36)。

「もの哀しい」「アカ抜けない」と評されたリベルダーデの日系商業エリアだが、その評した本人である企業駐在員たちも、やはりそのエリアで飲み食い をしウサを晴らしているのである。ホームビデオやインターネット、衛星放送もなかった当時、アフター5の娯楽といえば、酒や映画しかなかった。「もの哀し い」「アカ抜けない」と評されながらも、このエリア駐在員の消費の中心であったことが、逆に浮かび上がってくる。神田はさらに続ける。

- 六八年九月にガルボン・ブエノ街のシネ・ニテロイが取り壊されて、バロン・デ・イグアペ街に移った。その後、ガルボン・ブエノ街がざっくり掘られ て高速道路ができても、まだ気持が安らぐ雰囲気はあった。七〇年代の半ばを過ぎると、飲食店も様変わりする。一世も現役からどんどん退いていく。相応に年 をとっていくのでいたしかたない事態であった。日本語だけを話すホステスの現役引退とカラオケの登場は、ぴったりとではないが、時期が合っている。呑み屋 は競うようにカラオケを入れ、客の接待役は日本語に不自由する人たちに代わった。カラオケの好きな人は別にして、こうした巷からこの頃遠ざかった人も多い のではないか。(ACAL, 1996, pp.35-36)。

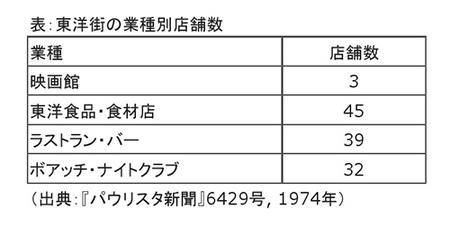

先に述べたように70年代後半には、進出企業数がピークになる。駐在員だけでなく、その家族や出張者・訪問者も多くなる。これに比例して、東洋街の 店舗も増え、業種も多様化していく。リベルダーデ商工会が発足し東洋街が誕生した1974年の業種別店舗数は、次の表のようになる。

日本食品・食材調達のマーケットとして機能がうかがえると同時に、ラストラン・バーなどの飲食店とボアッチ・ナイトクラブなど風俗産業の盛況ぶりがうかが える。『月刊セクロ』(写真1)は、日本の週刊誌をモデルに70年代後半から80年代はじめにかけて発行された異色の日本語月刊誌だが、1978年別冊号 として『別冊セクロ-ブラジル日系人飲食大読本』(1978年1月31日)を発行している。同誌は、リベルダーデ地区、ブリガデイロ大通り、パウリスタ大 通りの三つのエリアに日系飲食店が集中していることを指摘し、これらをあわせて約300店と推計している(p.14)。

同誌によると、当時の日本人駐在員のナイトライフは、リベルダーデ(東洋街)の日本食レストランで腹ごしらえをして、そのまま同エリアのリーズナ ブルなボアッチやナイトクラブに流れるか、懐具合が暖かいときはブリガデイロ大通り界隈の高級クラブへ繰り出すというものだったらしい。ここでいう「ボ アッチ」は、ナイトクラブの一種といってよいと思うが、お店に集まる女性たちはそのお店の従業員ではなく、基本的に「客」としてやってくる。つまり、女性 たちはお店から一銭の収入を得るわけではなく、男性客との「自由恋愛」を基本とするナイトクラブである。ブラジルでは、「クルービ・ノトルノ」(ナイトク ラブのこと)より、「ボアッチ」といった方が通りがいい。70年代後半から80年代にかけての東洋街には、日本語のできる多くは二世女性の「ママさん」を 配したクラブやボアッチがそこここに営業していた。このように、この時期の東洋街は、進出企業の駐在員を対象とした飲食店街・歓楽街としての性格を強めて くこととなった。

参考文献

日本移民80年史編纂委員会(1991)『ブラジル日本移民八十年史』サンパウロ、移民80年祭典委員会

『パウリスタ新聞』6429号

『別冊セクロ-ブラジル日系人飲食大読本』(1978年1月31日)

ACAL(1996)Liberdade. ACAL

*本稿の無断転載・複製を禁じます。引用の際はお知らせください。editor@discovernikkei.org

© 2007 Sachio Negawa