和歌山県立近代美術館(MOMAW)の学芸員、青木香苗氏は、日系人の歴史は今日日本ではあまり知られていないと語る。しかし、MOMAWは、この状況を変えるべく、全米日系人博物館(JANM)との協力を通じて、日系移民の歴史を日本に持ち帰るプロジェクトに着手した。

すべては、2023年に開催された第2回和歌山里帰りフェスティバルから始まりました。沖縄の世界ウチナーンチュ大会をモデルに、和歌山県人会世界大会は、和歌山県出身の移民の子孫を和歌山に招き、様々な文化イベントや祝賀行事を行いました。この祝賀行事に貢献するため、アメリカ近代美術館は、アメリカで活躍した和歌山出身のアーティストの作品を集めた展覧会を開催することを決定しました。長年にわたり、和歌山出身の移民の作品は日本に持ち帰られ、アメリカ近代美術館のコレクションに収蔵されていましたが、それらは主に東海岸のアートシーンからのものでした。

移民史に関する展示の範囲を広げるため、MOMAWは、米国への日本人移民の大半が移住した西海岸の美術作品にスポットライトを当てたいと考えました。MOMAWはJANMに連絡を取り、JANMの常設コレクションの美術作品やその他の所蔵品を展示に含めるよう依頼しました。JANMは世界最大級の日系アメリカ人美術品・工芸品のコレクションを誇り、ヘンリー・スギモト、上山登喜雄、宮武東洋といった著名な和歌山移民アーティストによる絵画やその他の作品を多数所蔵しています。JANMの協力により、本展では米国各地で活躍した和歌山移民に関する幅広い美術コレクションが披露されました(現在もバーチャル展覧会として閲覧可能です)。このプロジェクトをきっかけに、JANMとMOMAWの継続的なコラボレーションが始まりました。以来、両美術館は協力して、和歌山県とカリフォルニアおよびそれ以降の地域への移民の相互に関連した歴史を調査し、明らかにしてきました。

和歌山からカリフォルニアへ

和歌山からカリフォルニアへの移住の歴史は、日本が開国した19世紀後半から20世紀初頭の明治時代にまで遡ります。歴史上の多くの移民と同様に、多くの移民が経済的な機会を求めて和歌山を離れました。カリフォルニアに渡った人々は、故郷で培った技術を活かせる仕事、特に漁業に就くことが多かったです。漁業は和歌山経済において重要な役割を果たし(そして今もなお)、多くの移民がカリフォルニアの漁業で職を得ました。彼らは特に、日系アメリカ人の漁業コミュニティで知られるようになった南カリフォルニアのターミナル島や、北カリフォルニアの漁業のメッカであるモントレーで活躍しました。

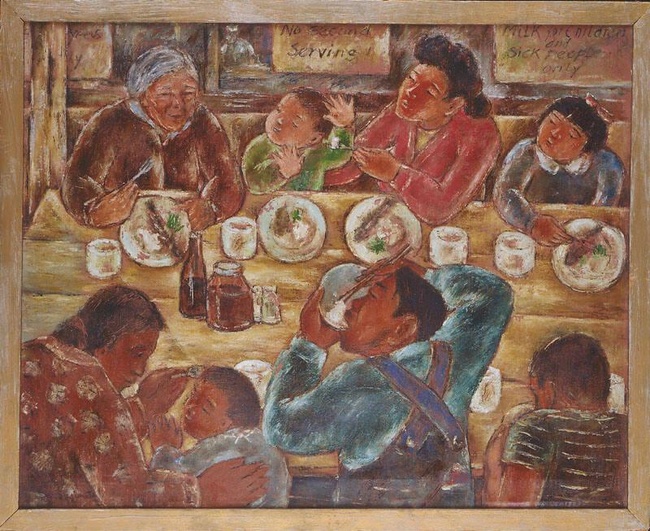

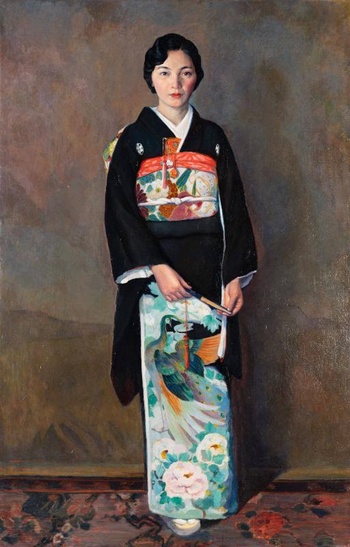

もちろん、和歌山への移民は全員が漁師だったわけではなく、実際、花卉産業や園芸といった他の産業に貢献した移民も多かった。しかし、MOMAWの展覧会が証明しているように、当時の日本人移民コミュニティでは芸術も重要な役割を果たしていた。米国西海岸で最もよく知られた和歌山出身の芸術家はおそらくヘンリー・スギモトだろう。和歌山市に生まれた彼は、第二次世界大戦中、強制収容所で数多くの作品を制作した。その後、1970年代から80年代にかけて日系アメリカ人の権利運動のリーダーとなった。20世紀アメリカで活躍した他の和歌山出身の芸術家には、リトルトーキョーのギフトショップ「文化堂」の創設者である上山時雄などがおり、彼はロサンゼルスのアートシーンで中心的な役割を果たし、宮武東洋や岡村母子超など他の重要な芸術家を釈迦堂社という日本人芸術家グループに引き入れた。

トランスボーダー展には幅広い作品が展示されていたが、青木氏は特に和歌山とカリフォルニアの関係を象徴する絵画があると指摘する。ヘンリー・スギモトが1937年に描いた「カーメル高地の海岸」は、青褐色の曇り空の下、カリフォルニア州カーメルの岩だらけの海岸風景を描いている。「和歌山南部の海岸線を彷彿とさせます」と青木氏は指摘する。「とても似ています」。スギモトは北和歌山出身なので、「これは私の解釈かもしれません」と青木氏は付け加える。とはいえ、スギモトはカリフォルニアを描きながら、同時に故郷の風景も描いていたのかもしれない。ある意味では、カリフォルニアと和歌山はそれほど違わなかったのかもしれない。

環太平洋パートナーシップ

MOMAWの「トランスボーダーリング」展は終了しましたが、JANMとMOMAWのパートナーシップは継続しています。両館は2022年と2023年に共同シンポジウムを開催し、研究者や文化専門家を集めて和歌山とカリフォルニアのつながりを探求しました。そして2024年5月には、JANMとMOMAWは姉妹館となり、協力関係を強化し、和歌山とアメリカのつながりに関する継続的な研究の基盤を築きました。

この連携は研究や博物館展示だけにとどまりません。教育は両博物館の使命に不可欠な要素であり、青木氏が説明するように、この連携は和歌山県民にとって非常に有益なものとなっています。和歌山県は日本で6番目に大きな移民県ですが、多くの住民は移民の経験についてあまり知らないと青木氏は言います。

しかし、博物館との提携により、和歌山県の教師数名がJANM(日系アメリカ人博物館)を実際に訪問し、日系アメリカ人の歴史を直接学ぶ機会を得ました。この経験を通して、アオキ氏は「教師たちは日系アメリカ人の歴史を、私たちの地域の歴史の一部として直接学びます。自らの目で学ぶことで、生徒たちに情報だけでなく、自らの経験も教えることができるのです」と述べています。JANM訪問後、ある6年生の教師は、ヘンリー・スギモトのような和歌山移民を、和歌山の歴史に関するクラス劇に登場させました。

和歌山の学生たちもJANMのバーチャル訪問に参加しました。アオキ氏によると、多くの日本人学生はJANMの博物館の教育者が自分たちと似ているだけでなく、和歌山の歴史について非常に詳しいことに驚きました。「学生たちにとって目から鱗が落ちる経験でした」とアオキ氏は言います。日系アメリカ人の歴史と和歌山の歴史を結びつけるこれらの取り組みを通して、日本人学生は「自分たちの地域の歴史を通して世界を見ることができる」のです。和歌山出身の移民に焦点を当てることで、これらの教育プログラムは日本の歴史を閉鎖的なものからより広い世界へと結びつけ、個人的なつながりを失うことなく、より広い世界とのつながりを深めています。

越境シンポジウム

1月18日、JANM(日系人博物館)は第3回共同シンポジウム「 国境を越える:和歌山からカリフォルニアへ」を開催しました。シンポジウムでは、和歌山と日系カリフォルニアの美術史を研究する研究者が一堂に会し、両地域の歴史がどのように交差し、結びついていくのかを探り、「太平洋の両岸の研究者、美術史家、そして博物館関係者が、日本の経験をどのように理解しようとしているのか」を共有しました。

最初のパネルでは、青木氏、JANM(ジャナカマ・ナショナル・ミュージアム)のキュレーター兼コレクション管理・アクセス担当ディレクターのクリステン・ハヤシ氏、そしてMOMAW(モナカ・ニューヨーク近代美術館)の教育担当チーフ・キュレーター兼キュレーターの奥村一郎氏が登壇し、両美術館が芸術と移民の歴史を結びつける活動に焦点を当てました。ハヤシ氏は、JANMが所蔵する和歌山出身のアーティストによる数多くの作品の一部をバーチャルツアーで紹介しました。さらに、カリフォルニア州ターミナル島にあるミオカフェの写真も公開しました。このカフェは、和歌山でパン屋を営んでいた家族経営の小さなカフェです。奥村氏は、MOMAWのコレクションを詳しく解説しながら、和歌山出身移民の作品についてさらに詳しく語りました。奥村氏は、ほとんどのアーティストがアーティストとしてではなく、移民労働者として渡米したにもかかわらず、アメリカで輝かしい芸術家としてのキャリアを築いてきたことは、彼らが自己表現と創造性に献身してきた証だと指摘しました。続いて青木氏は、JANMとMOMAWの継続的な連携について語りました。パネルでは、和歌山出身の移民アーティストたちの芸術と経験を包括的に紹介しました。

2つ目のパネルでは、和歌山県内の文化機関から4名の講演者が登壇し、和歌山県における移民史に関する資料と研究に焦点が当てられました。和歌山大学の東悦子教授は、公開展示から近年の収蔵品まで、同大学が所蔵する和歌山移民に関する膨大な資料について説明しました。和歌山市立図書館の樋口春奈氏からは、研究者と一般公開されている同図書館の広範な移民アーカイブについて説明がありました。和歌山市立博物館の山下夏子氏は、ヘンリー・スギモト氏本人から寄贈された作品のコレクションを紹介し、第二次世界大戦中の強制収容所で制作された手工芸品も含まれています。最後に、桜井隼人氏は、和歌山県太地町にある太地町歴史資料館に所蔵されている移民関連資料について講演し、ターミナル島の太地移民に関する遺物や文書などについて紹介しました。パネルでは、和歌山には移民に関する豊富な記録資料や遺物が保管されていることが明らかになり、この地域の豊かな太平洋横断のつながりに関するより啓発的な研究を促進することは間違いないだろう。

3つ目のパネルでは、アメリカにおける日系人の体験に焦点が当てられ、JANMキュレーターのエミリー・アンダーソン氏がロサンゼルスのリトル・トーキョーにおける街頭説教師に関する研究について講演し、これらの一世キリスト教徒のダイナミックな日常生活に光を当てました。続いて、カリフォルニア大学バークレー校のアンドリュー・レオン教授が永原正邨の小説を紹介し、ロサンゼルスにおける一世の体験のより暗い側面を明らかにしました。正邨はロサンゼルスの著名な裕福な日本人芸術家たちと交流がありましたが、彼の小説は上山時雄のような人々の生活と、同じ街でかろうじて生活している一世の生活との強い対比を描いています。アンダーソン氏とレオン氏が提示した20世紀ロサンゼルスにおける一世の生活に関する対照的な二つのビジョンは、アメリカにおける日本人移民の経験の複雑さを広く示唆しています。

これらのパネルディスカッションは、アメリカにおける和歌山移民の経験を深く掘り下げるとともに、彼らの物語への理解を深める多くの機会を提供してくれました。今後、JANMとMOMAWの国境を越えたパートナーシップは、1世紀以上にわたり和歌山とカリフォルニアの豊かなつながりを築いてきた、共通の歴史、個人的な物語、そして芸術的ビジョンに、より一層光を当ててくれるでしょう。

© 2025 Marjorie Hunt