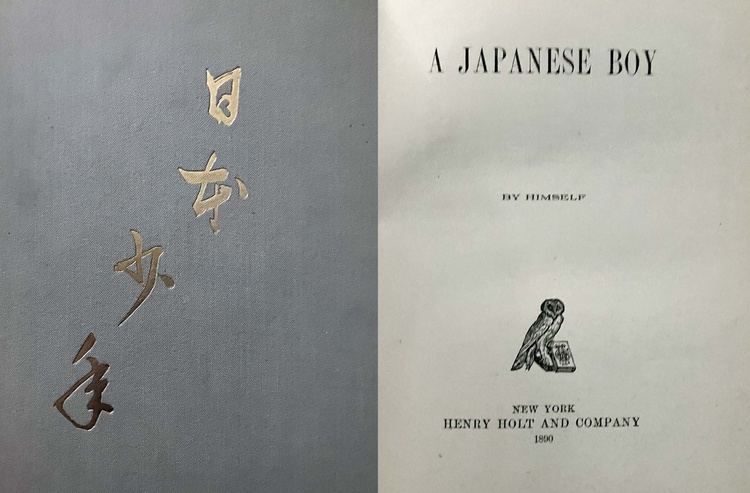

前述のように、1889年、イェール大学で医学を学んでいた日本人青年重見重吉が『日本少年』を書くきっかけとなった。前述のように、彼はユリシーズ・グラントの回想録に影響を受けたのかもしれない。より直接的なモデルとなったのは、ヤン・ポー・リーの回想録『中国少年のころ』である。1887年に出版されたこの本は、中国での学校生活、宗教、遊び、休日に関する章を交えながら、著者の子供時代を物語っている。

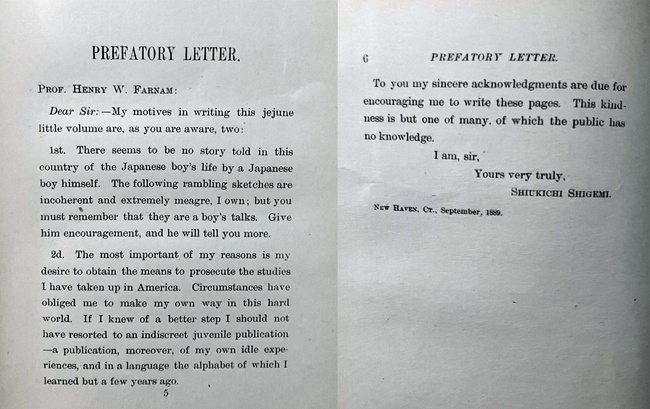

いずれにせよ、重見の本は、イェール大学の経済学教授ヘンリー・W・ファーナムに宛てた序文で始まる。著者は、この教授が回想録をまとめるきっかけとなったとしている。序文では、この作品を「幼稚な小さな本」であると控えめに断り、重見がこの作品を執筆した2つの目的を表明している。最も重要な目的は、もちろん、研究費を稼ぐことだった。しかし、彼はまた、「この国では、日本人少年の人生について、日本人少年自身が語る物語はないようだ」とも断言し、そのため「無分別な児童向け出版物」を書くことを自分の仕事にした。

著者は、自分の英語が不十分であろうという不安(本心からか慣習的かは不明)を表明する一方で、その巧みな文章ゆえに本の信憑性を疑うであろう白人読者に対して、自分が著者であることを証明しようともした。そこで、フレデリック・ダグラスなどのアメリカの奴隷物語に倣い、「自分自身が書いた」というフレーズで著者であることを宣言した。

『日本少年』のテキストは 14 の短い章で構成されています。最初の章では、彼の故郷である伊万里と、その米貿易における役割について説明しています。

「米を積んだジャンク船が入港すると、仲買商人が乗り込んできて、値引き交渉を始める。船の容積は、積める米の量で決まる。穀物商人は、長さ数インチの大きめの竹を持ち歩いている。竹の片方の端は尖っていて、もう片方は節のところで切って閉じている。商人は、尖った端を米の袋に突っ込む。」

第 2 章では、著者の学校と校長について論じています。校舎がいかに寒かったかについて、著者は次のように語っています。「このような建物は、学校を開くには適さない場所でしたが、少年たちはそれに慣れていて、口論したり、泣いたり、笑ったり、叫んだりして、若くて温かい血に寒さを感じる時間はほとんどありませんでした。」

第 3 章では、台所と日本食について論じています。その中で、日本の家族と嫁の立場についての社会的な論評も含まれています。

「これが、日本における若い既婚女性の人生運命を非常に厳しいものにしているのです。毎日の仕事の重荷が彼女にのしかかっているのです。このすべてを経て、もし義理の両親が彼女に満足していなければ、彼女は夫に対してどれほど愛情深くても、雇われた召使いのように冷たくあしらわれる差し迫った危険にさらされます。そして夫は、彼女への深い愛情にもかかわらず、彼女と別れることが自分の義務だと感じます。それほどに、孝行の表れは神聖視されているのです!」

第 4 章では学校での遊びや罰について取り上げ、第 5 章では日本の風呂、日本の踊り、音楽について取り上げました。第 6 章では、著者は日本の演劇文化について説明し、自分が知っているさまざまな俳優や女優の話を語りました。

「今治で少年時代を過ごした若い俳優が、女性役を演じることで名声を博したことを私たちは知っています。彼は女性の優雅さと立ち居振る舞いを、傲慢に模倣していました。…いずれにせよ、彼の物腰は完全に女性的で、女性らしい話し方は、女性自身には真似できません。私たちの友人は今、大都市に旅立ち、何百万人もの人々の心をつかんでいます。」

第 7 章では力士と語り手について取り上げ、第 8 章では釣りについて論じました。その後の章では、お正月の餅つきや端午の節句、お盆など、日本の祝日についての説明が主に行われました。

この本の結末はかなり奇妙です。著者は学生時代のことをさらに語った後、父親の事業が失敗したため学校を辞めざるを得なかったと述べています。そして、まるで自分の人生を語ることがあまりにも辛すぎるかのように、唐突に物語を締めくくっています。

「私は、自分の修行時代について、そしてその間に学んだことや観察した人々について、さらに語り続けることもできる。最終的にどうやってその日を迎えて学業に戻ったか、中国語を勉強したが英語で挫折したか、京都に行って5年間の学業で苦労したか、数年前に借金をしてアメリカに渡ったか、など。しかし、それは本当の自伝を書くことになるだろうし、読者にとっても不快なものになるだろう。…しかし、私は寛大な読者の忍耐力を試すのに十分なほど書き、私自身も自分のパフォーマンスにうんざりしてきた。したがって、この物語を突然終わらせるのは許されると思う。」

『A Japanese Boy』は新聞や定期刊行物で広く、そして大部分は好意的にレビューされました。しかし、各レビューアが強調した章や側面は非常に異なっており、検討する価値があります。

『ザ・ネイション』誌の批評家は、日本語と日本語の習慣に関する知識を披露し、庶民の立場から日本社会を描写することの魅力を強調した。

この控えめな小冊子の魅力は、堅苦しさや気取ったところがまったくないことです。著者は昔の武士階級(または紳士階級)ではなく、商人の息子であるにもかかわらず、自分を他の何かに見せかけることは決して思いつかないことは注目に値します。言い換えれば、日本に民主主義の時代が到来したこと、そしてアメリカ人が個人の能力に基づかない単なる地位や気取りを軽視していることを著者は十分に認識しています。… 豊富で正確な語彙を使いこなす彼の力量は並外れており、英語を母国語とする人よりも、長い時間と忍耐の翻訳で英語を習得した外国人の方がよりよく習得していると思われます。

アメリカの雑誌も同様に、著者が描写した日常生活を強調した。

この簡潔なタイトルのもと、イェール大学の日本人留学生、シゲミ・シウキチ氏は、島国における国民的習慣、迷信、社会慣習について随所に言及しながら、自身の少年時代について記述しています。シゲミ氏の英語は流暢で正確ですが、この本は文学的な美学や言葉の巧妙さをまったく見せていません。

雑誌「ザ・クリティック」の筆者は、この本のユーモアを楽しんだ。この本はアメリカの習慣に対する微妙な風刺だとみなした。

楽しさと輝きに満ち、時折アメリカの愚行を巧みに批判する重見氏の文章は、とても読みやすく、ウィットに富んでいる。彼は、バラ色の頬をした姉妹、アイザック・ウォルトンのような父親、そして利他的で忍耐強い母親を非常にリアルに描き、大日本の人間性が大西洋岸とほとんど同じであることを議論の余地なく示している。

『ニュー・イングランダー』と『イェール・レビュー』は、著者が自国の文化を外国人にドラマチックに伝え、その過程で学費を稼いだ勇気を称賛した。

重見氏は、日本の日常生活全体、特に家族生活を、読者の前に完全に魅力的で面白い形で伝えることに成功しました。もし私たちのアングロサクソンの少年たちが、この「日本少年」が世界で闘うために示した進取の気性と勇気の半分でも示すことができれば、成功は確実だと言えるでしょう。

この本に関する最も注目すべき報告は、おそらく、ハーパーズ誌でこの本について論じた有名な小説家ウィリアム・ディーン・ハウエルズによるものでしょう。ハウエルズはこの本を普遍主義のモデルであり、民族中心主義に対する適切な回答であると紹介しました(歴史家ジョナサン・デイグルは、ハウエルズの議論は人類学者フランツ・ボアズの生物学的人種差別に対する攻撃に似ていると主張しました。

今治の小さな港町で過ごした幼少時代を、茂見真吉氏が語るその素朴さに賛辞を送りたい。そして、その素朴さゆえに、学校、大学、新聞、雑誌、説教壇の若者たちに心から推薦したい。その素朴さは本当に素晴らしい。茂見真吉氏が、外国語の慣用句の色彩を一切取り除いた英語を話せるようになったときも、その素朴さを失わないでほしいと願う。

彼は、学校、課題、演劇、罰、家庭生活、台所、外での村の生活、劇場、人々の風俗習慣、親戚や隣人、家族のスポーツや娯楽、休日、宗教儀式や祝祭について語ってくれます。外見上はすべて非常に奇妙ですが、内面的には私たちの生活と同じで、同じ愛情、同じ感情、同じ野心、同じ正直さ、親切さ、純粋さの理想を持っています。

この本は、そこに描かれている喜びや誠実で生き生きとした人生描写だけでなく、人間自身の認識にも貢献しているという点で、私たちは高く評価しています。この本は、人間の本質や性質が、状況や信条、気候、肌の色によって異なるという誤解を払拭し、私たちが長い間学び続けてきた私たちの連帯感の真実を教えてくれるでしょう。

日刊紙は、この本についての論評において、それほど冗長でなく、興味をそそるものではなかった。ニューヨーク・タイムズ紙は、「この本は明るく興味深いもので、日本人の家庭生活についてよく理解できる」と報じた。サンフランシスコ・クロニクル紙の評価も同様に控えめなものだった。

[茂美]は、堅苦しい序文を別にすれば、アメリカの読者にとって非常に魅力的な、東洋的な習慣やスポーツの素朴な記録であり、非常によく仕事をしている… この本は、ヤン・プー・リーの『少年のころ』よりも完成度が高いが、それほどよく書かれていない。

『A Japanese Boy』は近年、再び人気が高まっています。アメリカ版とドイツ語版が新たに出版され、オーディオブック版も出ています。読みやすく、明治時代の日本を魅力的に描いた作品です。また、アジア系アメリカ人の著作において、子供時代を題材にした文学を重要なジャンルとして紹介する上で、歴史的遺産も残しています。

© 2025 Greg Robinson