WPA ガイドブックの作成以外にも、FWP のさまざまな場所での作業員が、一般のアメリカ人にインタビューしたり、民間伝承を集めたりする特別な任務に雇われました。オーラル ヒストリー プロジェクトで最も有名で価値の高い点は、FWP の研究者が、南北戦争前の南部で奴隷制下で経験した高齢のアフリカ系アメリカ人への大規模なインタビュー シリーズでした。オーラル ヒストリー プロジェクトの中には、アジア系アメリカ人を対象としたものもありました。北カリフォルニアのユニットは、アジア系移民 (著名な日系アメリカ人アーティスト、チウラ オバタを含む) の匿名のオーラル ヒストリーを作成しました。アラバマ州モビールのインタビュアーは、日系移民の苗木業者である沢田耕作に、テキサスでの稲作農家としての若い頃の経験やハイブリッド ツバキの開発など、仕事についてインタビューしました。

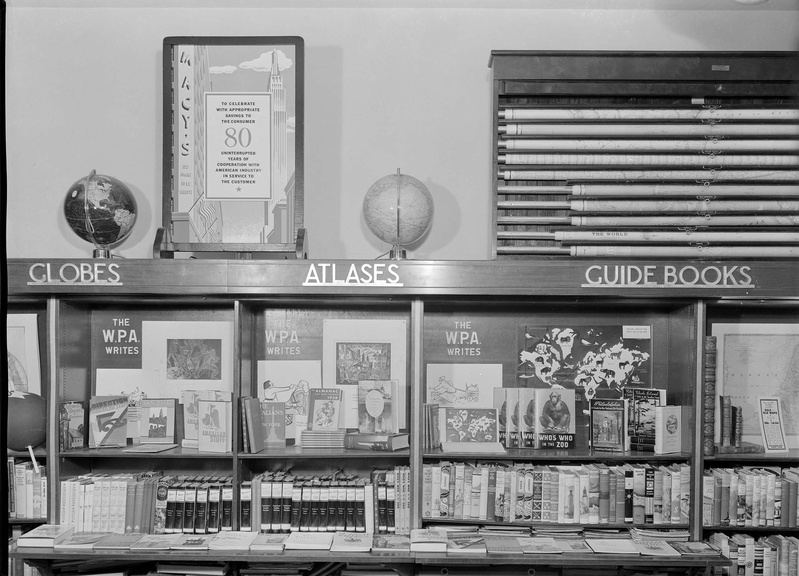

興味深いことに、FWP の研究者が単一のコミュニティにおける日系人のビジネスと社会生活について行った最も徹底した調査は、西海岸の都市ではなく、ニューヨーク市で行われました。1936 年から 1937 年にかけて、ニューヨークの FWP 地方支部は、市内のさまざまな「人種」および民族グループに関する部署を設置しました (ハーレムを拠点とするアフリカ系アメリカ人部署は、有名な小説家リチャード ライトが指揮しました)。

「東洋」のグループを研究するために別の部署が結成された。この部署は、オクシデンタル大学とアメリカン大学を卒業した在外韓国人知識人、アン・スンファが指揮を執った。スタッフは、ネイサン・オーズベル(後に古典アンソロジー『ユダヤ民話の宝庫』の著者となる)などのユダヤ人知識人を中心に、6人の白人アメリカ人作家で構成されていた。

FWP の「東洋」研究は、地理的にも社会学的にも西海岸から遠く離れたユニークな国際都市であるニューヨークのアジア人コミュニティに関する情報を提供しているため、今読んでも興味深い。また、コミュニティの生活や労働の側面についてはそれほど興味深くないが、興味深い。

他の場所と同様、「東洋人」に関する資料の大部分は中国系アメリカ人に関するものでした。FWP の研究者は、中国料理店や骨董品店、中国系洗濯協会、新聞、宗教団体に関する大規模な社会学的レポートをまとめました。これらのレポートの主著者は、トーマス・チョウという謎の人物でした。この人物の名前は国勢調査レポートや専門文献のどこにも登場せず、おそらく偽名だったと思われます。

この部隊は、ニューヨークの日本人の研究を始めたが、規模ははるかに小さい。「日本人は、市内のどの地区にも、植民地を形成できるほど多くは住んでいない。しかし、ここに日本人の植民地はないが、市内には日本の新聞、レストラン、商店、銀行など、日本人人口の表れがあり、その少なさを補って余りある。」研究者は、日本の美術、企業、レストラン、骨董品店などの話題に関するメモを作成し、それを概観記事に盛り込んだ。この報告書は、太平洋戦争で日米関係が崩壊する前の最後の数年間、東海岸の白人観察者が日本人民族をどのように見ていたかを知る上で貴重な洞察を提供している。

「日本」研究の最初の部分は日本の企業に関するものでした。そこには「ニューヨークの重要な日本商社」に関するアン・スンファのメモが含まれていました。アンは、ニューヨーク最大の日本企業である巨大企業三井会社が日本の貿易を独占していたと言及しました。三井会社は生糸、茶、樟脳を輸入し、綿、石油、銅を輸出していました。同じ複合企業が三井銀行と三井貨物会社も経営していました。

ニューヨークのもう一つの複合企業は三菱で、三菱会社と三菱銀行の事務所がありました。ニューヨークには、日本の証券を専門とする横浜正金銀行と、蒸気船会社である日本郵船の支店もありました。安は同様に、絹に関する2つのエッセイを寄稿しています。「ニューヨーク絹貿易の物語」では、絹が日本の重要な輸出品であると説明しています。「日本の総貿易の30%以上が米国との貿易です。生糸は約90%を占めています。1935年には、この商品の価値は9000万ドルを超えました。この生糸の約70%がニューヨークに運ばれています。」

日本の絹は中国産の絹と競合して輸出された。中国産の絹は色がよいためヨーロッパの買い手の間で需要が高かったが、日本の製品は品質が優れているためニューヨーク市場で人気があったとアン氏は説明した。この絹の大部分は女性用の靴下を作るのに使われた。

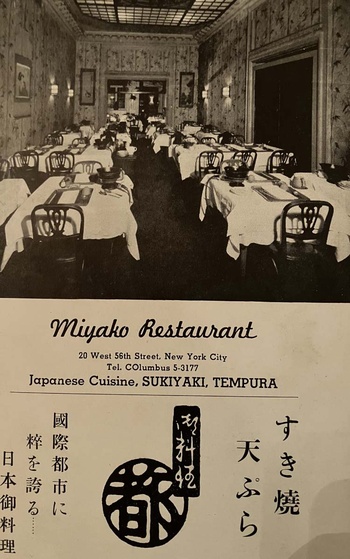

また、日本の商店や企業に関するメモもいくつかありました。「トーマス・チョウ」は、西47丁目74番地にある輸入会社、クワヤマ・アンド・カンパニーについて記事を寄稿しました。「この会社は、市内の6軒の日本食レストランと、ときどき東洋料理に目がないアメリカ人に料理を提供しています。東洋料理といえば、日本の「すき焼き」や「牛めし」は、中国のチャプスイや焼きそばを作るよりずっとシンプルですが、より楽しいものです。」

チョウ氏は、日本酒なしでは完璧なすき焼きは作れないが、ワインの取引量が少ないため桑山氏は輸入免許を持っておらず、在庫を置いていないと指摘した。

「しかし、桑山さんから特別な酵母である麹を入手し、それを水と混ぜて1週間ほど置いておくだけで、日本酒が出来上がります。中華料理が食べたいのに、何らかの理由でチャプスイの店に行きたくない場合は、日本で調理したチャプスイを自宅で食べることができます。そうです、桑山さんは、魚、野菜、果物から、生姜、豆のカスタード(原文のまま)、キャンディーなどの珍味まで、缶詰や瓶詰めの日本料理と中国料理の両方の保存食や調理済み食品を幅広く取り揃えています。」

周氏の記事で興味深い情報として、桑山商会が「味の素」の輸入卸売業者だったことが挙げられている。「『味の素』は小麦から作られる粉末調味料で、スープやその他の料理に加えると、無臭でおいしい味になります。アメリカのレストランでは広く使われています。チャプスイ専門店には欠かせないものでしたが、中国人が日本製品をボイコットして以来、中国では『味の素』に似た製法でいくつかのブランドが製造され、国内の中華料理店で代用品として使われています。」

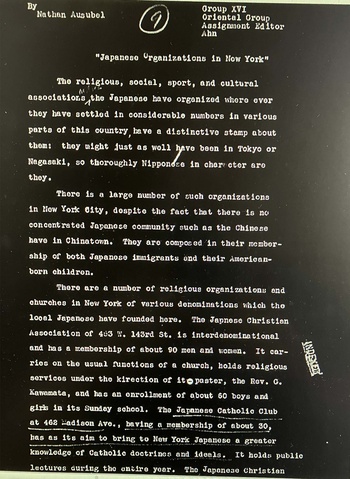

ネイサン・オーズベルが指揮した2番目のエッセイ群は、ニューヨークの日本人協会に焦点を当てた。このセクションは、その発展を研究するのに特に興味深い。最終版は、日本のコミュニティ生活の本質的な「東洋的」性質を肯定することから始まっている。

「宗教、社会、スポーツ、文化団体は、独特の特徴を持っている。それらは完全に日本的な性格を持っているので、東京や長崎にあったとしてもおかしくないほどだ。」しかし、最終版では削除されたオーズベルの原案では、この構造は日本人の排斥の結果であり、生来の性質ではないと説明している。「アメリカで移民した日本人に課せられた法的および社会的制限は、周囲のコミュニティ生活への正常で建設的な参加を妨げ、日本人の同胞の社会と祖国の文化への依存を強めることになった。」

同様に、草案では二世の存在についても言及している。

「ニューヨーク市にはチャイナタウンのような日本人コミュニティが集中していないにもかかわらず、このような組織が多数存在します。会員は日本人移民とアメリカ生まれの彼らの子供たちで構成されています。」

また、最終草稿から削除された一節には、ニューヨークの二世がこれらの排他的なクラブや教会に入会した悲劇的な理由が概説されていました。

この国で生まれ育った彼らは、ごく自然に自分たちを、白人の隣人の生まれながらの息子や娘たちと同じくらい良きアメリカ人だと考えるようになった。残念ながら、彼らはどこへ行っても社会的差別に悩まされている。YMCA に入会してもプールは使えない。特定の教会の会員になることは歓迎されるかもしれないが、ユダヤ人に対しては numerus clausus (ユダヤ人の大学入学者数を制限したヨーロッパの人種差別的な割り当て制度)が施行されている。

このエッセイには、地元の日本人のための一連の宗教組織や教会がリストアップされている。西143丁目435番地にある日本キリスト教会(超宗派)、日本カトリッククラブ、日本キリスト教会(オランダ改革派教会)である。最大の組織は西108丁目323番地にある日本メソジスト監督教会と協会で、会員数は121人である。この教会は青年会、日曜学校、二世のための日本語学校を運営している。「教会は宗教的な主題や日本美術のさまざまな側面に関する講演会を頻繁に開催している。また、会報を発行しており、日本語と英語の両方の書籍を揃えた図書館もある。」

メモには、ニューヨークの日本人の大多数が仏教徒であるにもかかわらず、市内には西70丁目63番地にある小さな仏教寺院が一つしかなく、その参拝者の大半が白人アメリカ人であるという矛盾が指摘されていた。(1938年、関芳泉牧師が、主に日本人の信者で構成されるニューヨーク仏教会を設立した。)

また、西93丁目161番地の日本クラブ、西98丁目9番地の日系アメリカ人青年協会、そしてジャパン・ソサエティ(住所は記載されていない)など社交クラブも数多く存在し、メモには約500人のアメリカ人と100人の日本人ビジネスマンで構成されていると記されていた。

オーズベル氏は、このグループの影響力ある公的な代弁者として機能した主要な地域組織は、ブロードウェイ1819番地にある日本人協会であると述べた。「この協会は慈善的で文化的な団体であり、その主な目的は、ニューヨークの日本人の間に日本と日本文化への愛を植え付け、日本人とアメリカ人の間の理解を深め、より良い関係を育むことです。」

メモには、地元コミュニティ内の唯一の労働団体は、2番街144番地にある日本人労働者クラブであると付け加えられている。「このクラブは50人の会員を擁し、政治問題に関して明確な立場を取っている。ちなみに、このクラブは、ここで政治について意見を述べる唯一の日本人団体である。」

オーズベルは、スポーツ クラブの急増にも言及しています。「柔術クラブが 2 つ、テニス クラブが 1 つ、ゴルフ クラブが 4 つ、アーチェリー クラブが 1 つ、フェンシング クラブが 1 つあります。243 W. 68th St. にある日本アーチェリー クラブには、約 40 人のビジネスマンが会員として登録しています。114 W. 48th St. にある日本フェンシング クラブは、剣道と柔道として知られる、古くから非常に尊敬されている日本の剣術とレスリングに専念しています」。どちらも宗教的に深い意味を持っています。最後に、彼は 14 番街の日本人アーティスト クラブと、1831 ブロードウェイの日本人音楽クラブを挙げています。これらは、ニューヨークの日本人の間で日本の芸術と音楽の伝統と趣味を永続させるために設立されました。

3 つ目のメモは「日本美術」に関するもので、メトロポリタン美術館所蔵の日本美術に関する長文のエッセイが含まれていました。かつて脚本家だったフィリップ・ハーンは、国吉康雄 (「画家国吉」) とイサム・ノグチ (「俊敏なノグチ」) という 2 人の芸術家の長文の伝記を寄稿しました。ニューヨークの日本食レストランに関するエッセイもあり、そこで提供される主な料理であるすき焼きの作り方について長文で書かれています。

要するに、FWP のメモは、ニューヨークの日本人は裕福で現代的で、主流社会にうまく溶け込んでいると描写していた。家事労働者や肉体労働者として働き、労働者階級の地域や雇用主のもとに住み、クラブや社交グループに参加する時間や資源がない大多数の住民の生活は無視されていた。

© 2025 James Sun and Greg Robinson