Desde chico, Nicolás Matayoshi Matayoshi (Huancayo, 1949) se relacionó con la palabra como quien se hace un de juguete al que quiere entender para divertirse más. Cuenta el escritor nikkei que en su ciudad natal, en la sierra del Perú, la vida social no era muy intensa, de modo que dedicarse a la literatura no parecía factible. Él no empezó como lector, sino como creador de textos que empezó con poemas.

“No había acceso a literatura como tal, salvo una colección chica que llegaba desde Argentina y una de México de ligera lectura, que se podía encontrar en el mercado”, dice Nicolás, quien empezó leyendo libros de autoayuda, de ciencia ficción y otras “historias romanticonas, policiales del FBI y novelas de vaqueros que se leían en media hora”. Eran lecturas recreativas, cuenta, para un niño que se divertía con la palabra. Aún no llegaba la vocación de escritor.

“Mi hermana estaba en cuarto de secundaria y cuando leyó mis poemas me dijo que estaban muy bien, pero que en literatura hay algunas reglas, algo que yo no sabía que existía”. Preocupado por su gran voracidad lectora, su padre le hizo un regalo de Navidad que ayudó a consolidar su interés por las letras: la colección “El tesoro de la juventud”. “Con eso me salvó”, dice el escritor y periodista, “ya que mi familia tenía un restaurante que frecuentaba mucha gente, incluidas personas de mal vivir”.

Recuerdos de Huancayo

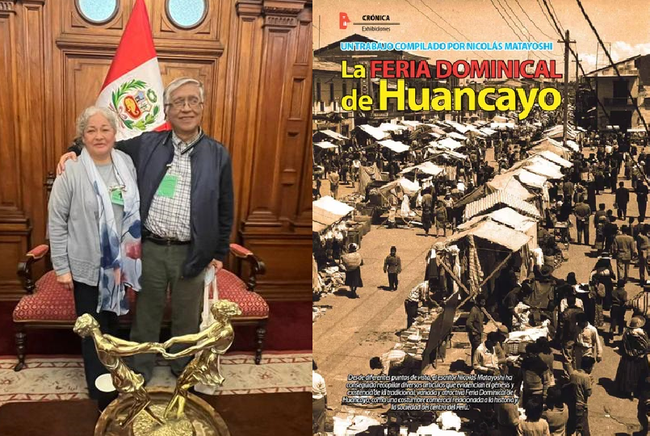

Cuenta Nicolás, desde su vivienda en Huancayo, que aquella ciudad solía ser muy tranquila, pero que después de la Segunda Guerra Mundial se volvió más cosmopolita y alcanzó una bonanza económica que permitió el crecimiento de muchos negocios (restaurantes, bazares, tiendas de ropa), incluidos los de la colonia de migrantes japoneses que llegaron a esta ciudad del altiplano para refugiarse de la persecución racista.

“Hubo una suerte de prosperidad que ha durado hasta mediados de los setenta”. Las bodegas, los billares, negocios de encomenderías y algunos hoteles hicieron que la ciudad se desarrollara y llegara mucha clientela a estos locales, incluidos intelectuales que se reunían en el restaurante de los Matayoshi. “El restaurante de mis padres era ideal para eso. Fue un punto de encuentro para los bohemios locales que llegaban a la ciudad y trataban de compartir un momento de solaz”.

Nicolás cree que, como chico inquieto que era, pudo haberle dado un puntapié casual al escritor José María Arguedas y a otros intelectuales de la época. Años después, otros escritores fueron parte de su formación en las letras, como el huancaíno Antenor Samaniego. Ya en Lima, para estudiar en la universidad, conoció al escritor nikkei Félix Toshihiko Arakaki, con quien empezó a conocer otro mundo. “Era del grupo radical de la colonia, muchos no lo aceptaban. Se reunía con un grupo muy sólido de escritores en el bar Palermo, como Miguel Gutiérrez y Oswaldo Reynoso”.

Oficio y palabra

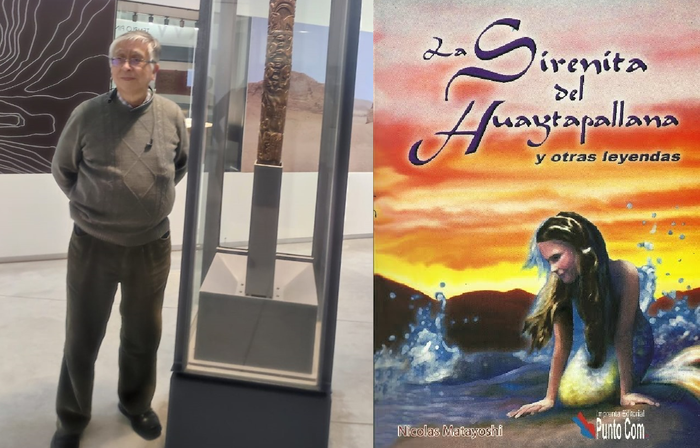

Entre sus primeros escritos, Nicolás Matayoshi recuerda que, siguiendo la ruta de la literatura japonesa, encontró el haiku y preparó su primer poemario con esos versos. Se editó en mimeógrafo, con dibujos de José Sánchez, allá por los años ochenta, y se llamó “Te amo”. Luego, el escritor fue añadiendo a su mirada poética el interés por su identidad andina. “He tenido mucha suerte porque he podido tener ocupaciones en la literatura. Por mi habilidad para escribir pude colaborar como coautor en manuales técnicos para campesinos y libros sobre bailes andinos”.

El escritor recuerda su colaboración en una revista de gran éxito en los ochenta, Minka, conocida a nivel mundial, y la oportunidad que tuvo de trabajar con la comunidad de Chongos Alto, donde se produjeron sucesos históricos políticos importantes, como masacres en las haciendas y comunidades. Ese fue su ingreso al enfoque histórico literario. En esos años también hizo una recopilación de datos para un documental sobre los fabricantes de ollas en Aco. “Me entusiasmó la idea de hacer cine y en ese proceso conocí otras comunidades como Pucará”.

Matayoshi pudo conocer a otros nikkei en Cañete, donde se asentaron muchos agricultores japoneses. “Ahí aprendieron a cultivar el pak choi, los rabanitos, la cebollita china y la acelga. En Pucará podían desarrollar también estos cultivos que tenían como primeros clientes a los restaurantes chinos y japoneses de la zona”. Aunque no se sintió tocado por el fenómeno cultural, sí recuerda que en esos años hubo un racismo contra los japoneses y sus descendientes.

Tres identidades

“Había algunas barreras generacionales con los nisei de la década de la posguerra, luego viene una generación intermedia y mi generación”, cuenta el escritor, quien creció con pocos japoneses a su alrededor. “En Huancayo éramos solo cuatro, uno de ellos no era japonés puro, era mestizo, y sufrió maltrato. Yo no solía pensar en eso”, dice el escritor, que empezó a labrar su obra a partir de los relatos históricos. Fue así como escribió el libro “Los tesoros de Catalina Huanca”.

En él recopila las costumbres, el modo de vida de los pobladores y el folklore de la región Junín, en un formato adaptado para los colegios. “Fue hecho a partir de los escritos de niños campesinos que seguía el ciclo agroganadero de esta ciudad”, explica. Cuenta que le hubiera gustado continuar haciendo esta clase de investigaciones etnográficas, pero que debido al terrorismo muchos de los que eran sus informantes y colaboradores fueron perseguidos por el Estado y por los grupos subversivos.

“Eran muy queridos por mí y cayeron por esos años, sin importar su ideología”, dice Nicolás, quien considera que su obra podría parecer de temas dispersos, pero que se ha centrado en su identidad wanka. “No he escrito mucho sobre sucesos fuera de la región. Lo que he intentado es perfilar mis tres identidades: una andina, a través de leyendas y mitos, una japonesa y otra occidental, porque no podríamos hablar ahora sin esa identidad”.

Andino y nikkei

Para Nicolás Matayoshi su identidad se halla entre esas tres vertientes, como escribió en “Soy factura de un paisaje”, el capítulo del libro “Los imperios del sol: una historia de los japoneses en el Perú”, de Guillermo Thorndike. “Soy factura de un paisaje al que arribo como un visitante entrometido”. Sin embargo, el escritor nikkei no deja de cuestionar su identidad.

“Empiezo a dudar un poco de eso, porque yo creía que el sentido ético del trabajo y la honestidad eran inherentes a la cultura japonesa, pero hay tantas cosas que hemos visto últimamente que lo ponen en duda. Tantas personas que deberían estar en otra situación, pero que siguen actuando y siguen pareciendo “honorables”. Lo mismo pasa con la cultura andina, hay cosas que dejan mucho que desear”.

En su recuerdo están escritores nikkei a los que aprecia, como José Watanabe o Augusto Higa, aunque su identidad literaria está lejos de estos escritores que se abocaron, en un momento u otro, a escribir sobre sus orígenes y las situaciones de discriminación que afrontaron. Como investigador, su trabajo lo ha llevado a conocer su entorno andino y ahora está preparando un libro sobre la danza del Huaylas. “Se dice que el hombre huanca tiene siete oficios y 14 necesidades, y yo me he dedicado a todo: periodismo, narrativa, ensayo... Si no hay quien lo haga, lo hago yo”, dice Matayoshi, siempre al servicio de la palabra.

©2024 Javier Garcia Wong-Kit