Ryusuke Kawai

@ryusukekawaiJournalist and non-fiction writer. Born in Kanagawa Prefecture. Graduated from the Faculty of Law at Keio University, he worked as a reporter for the Mainichi Shimbun before going independent. His books include "Yamato Colony: The Men Who Left Japan in Florida" (Shunpousha). He translated the monumental work of Japanese American literature, "No-No Boy" (Shunpousha). The English version of "Yamato Colony," won the 2021 Harry T. and Harriette V. Moore Award for the best book on ethnic groups or social issues from the Florida Historical Society.

(Updated November 2021)

Stories from This Author

Part 45: Interview with Mr. Maeda, the translator of "Darkness" - Part 3

March 22, 2024 • Ryusuke Kawai

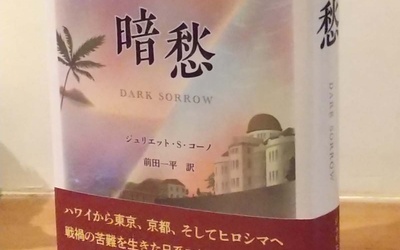

Juliet Kono's novel "Darkness" depicts a Hawaii-born second-generation Japanese-American woman surviving a life of hardship during and after the war. Ippei Maeda, a scholar of American literature, translated the novel over the course of 10 years and published it at the end of last year. We asked him about the appeal of the novel and Japanese-American literature. Hemingway and John Okada --Mr. Maeda, you specialize in American literature, including the work of Hemingway, a classic of American literature, and you …

#45 Interview with Maeda Ippei, translator of "Anshu" - Part 2

March 8, 2024 • Ryusuke Kawai

Juliet S. Kono's novel "Darkness" depicts a Hawaii-born second-generation Japanese-American woman surviving a life of hardships during and after the war. Ippei Maeda, a scholar of American literature, translated the novel over the course of 10 years and published it at the end of last year. We asked him about the appeal of the novel and Japanese-American literature. * * * * * The spread of Japanese literature --Previously, in this column, I introduced a work called " After Dark …

No. 45 Interview with Maeda Ippei, translator of Anshuu (Darkness) — Part 1

Feb. 23, 2024 • Ryusuke Kawai

Juliet Kono's novel "Darkness" depicts a Hawaii-born second-generation Japanese-American woman surviving a life of hardship during and after the war. Ippei Maeda, a scholar of American literature, translated the novel over the course of 10 years and published it at the end of last year. We asked him about the appeal of the novel and Japanese-American literature. * * * * * The story of the heroine's "awakening" What first inspired you to translate Anshu: Dark Sorrow? Maeda: The original …

No. 44: Accepting all hardships—The world of the novel "Darkness"

Feb. 9, 2024 • Ryusuke Kawai

Unique "Japanese Literature" For second- and third-generation Japanese American or Canadian writers, the tragedies of Japanese people brought about by the Pacific War, such as the state's internment policy, have become major themes in their works, such as John Okada's No-No Boy, Joy Kogawa's Obasan, and Julie Otsuka's When the Emperor Was God. Works related to the concentration camps in particular have come to be known as "concentration camp literature," and among these literary works there are many that convey …

No. 43 The Footsteps of a Third Generation Japanese American Fighting Through Art — Reading "Nobuko Miyamoto's Autobiography"

Jan. 26, 2024 • Ryusuke Kawai

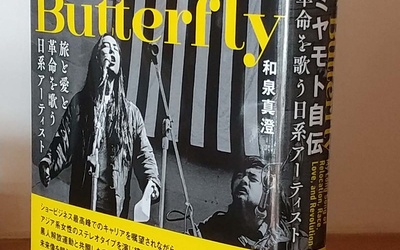

Nobuko Miyamoto, a third-generation Japanese-American, has had what is commonly called a "life full of ups and downs." However, if "life full of ups and downs" means being buffeted by the turbulence of the times and encountering unexpected situations, then in Miyamoto's case, in addition to that, her life is full of ups and downs, as she has moved forward while creating ups and downs based on her own beliefs. "Nobuko Miyamoto's Autobiography: A Japanese Artist Singing of Travel, Love, …

No. 42 Japanese Australians during the war - Reading "Records of the Internment of Japanese Australians"

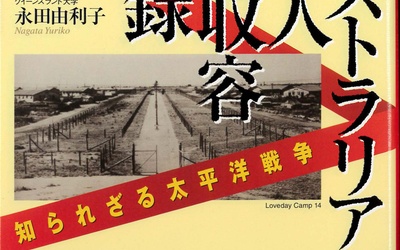

Jan. 12, 2024 • Ryusuke Kawai

It is well known that with the outbreak of the Pacific War, Japanese and Japanese-Americans in the United States were forcibly isolated and placed in internment camps. It is also well known that a similar policy was implemented in Canada, although not to the same extent as the internment in the United States, and it is easy to imagine what would have happened if it had been mentioned. However, what is little known is the fact that similar internment camps …

Part 41 (part 3) Interview with Christine Piper, author with Japanese and Australian roots — Family roots and identity

Jan. 5, 2024 • Ryusuke Kawai

Read Part 2 >> Identity is created from within --Could you tell us more about your family roots? How do you perceive your own identity? Have you ever had problems with it? Or have you ever been glad about it? CP: My parents first met in Japan. My mother is from Funabashi, Chiba Prefecture, and my father is from Bathurst, Australia. He studied economics and Japanese at university and came to Japan as an exchange student in the 1960s. My …

Part 41 (part 2) Interview with Christine Piper, author with Japanese and Australian roots — Japanese-Australian

Dec. 29, 2023 • Ryusuke Kawai

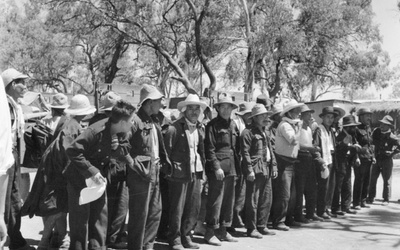

Read Part 1 >> Japanese Americans and Japanese in internment camps -- In After Darkness, there are characters of both foreign and Japanese descent, such as an Australian of Japanese descent. They are put in the same camps as the Japanese, but what was their position at the time? Were they in conflict with the Japanese? Christine Piper (CP): I spent a lot of time doing research at the Australian National Archives , where the military records are kept. And …

Part 41 (Part 1) Interview with Christine Piper, an author of Japanese and Australian descent — The story behind the creation of her novel "After Dark"

Dec. 22, 2023 • Ryusuke Kawai

The novel "After Darkness: A Japanese Doctor at Loveday Camp, Australia" (originally published in 2014) is set in Japan and Australia, and depicts the inner conflict and way of life of Ibaraki Tomokazu, a graduate of the Imperial University School of Medicine who became mentally ill due to inhumane research for the military. The novel was published in Japan in the summer of 2023. I introduced this book in my previous column , but I asked the author, Christine Piper, …

Episode 40: The story of a Japanese doctor in Australia during wartime

Nov. 24, 2023 • Ryusuke Kawai

Detention Centers, Institutions for Disease Control, and Wavering Feelings It is well known that at the start of the Pacific War, Japanese and Japanese-Americans in the United States were deemed "enemy aliens" and isolated in internment camps, but what is less known is that similar internment camps also existed in Australia. During World War II, Australia was an enemy of Japan as it was part of the Allied Powers, and the Japanese military attacked Darwin on the Australian mainland, among …