グース外間の家の窓からは、アルゼンチン北東部ミシオネス州の州都ポサダス市がよく見える。この街はパラナ川沿いあり、の夜にはイカラフルな住宅やビルがイルミネーションで照らされる。。しかしグースは、川の対岸にある隣国パラグアイのエンカルナシオンに住んでいる人が移住や転住する理由はさまざまだが、グースの場合は、恋に落ちたからだった。

それまではアルゼンチンのブエノスアイレスに住んでいた。そこで小児皮膚科を専攻していた日系大学院生と知り合い、恋に落ちた。アルゼンチンかパラグアイ、どちらに住むか決めなければならなくなった時、二人でパラグアイに住むことを選んだ。

ズームインタビューしたとき、グースはフォーマルなスーツ姿で現れ、14時には別の仕事があるので失礼しなくてはならないと笑顔で伝えてきた。今でこそ、彼はどこからでも仕事ができるが、以前はそうではなかった。彼はあまり知られていない法医学という分野の専門医だ。彼は自身の仕事について次のように話してくれた。

「私の仕事は法医学的な視点から患者を診て、どのような疾患や症状があるかを判断します。時には、他の医師と議論になり、他の意見と照らし合わせながら、自分の判断の根拠をきちんと説明しなけれいけません。これは知的な挑戦で、自分の結論が自分の分析と矛盾しないことが重要です。

以前は身体のリハビリをやっていたのですが、今はあまり一般的ではない法医学に専念しています。この分野で多くの結果を出せたことに満足感を感じています。また、今は多くの依頼にリモートで対応できるので、遠距離でも仕事ができるというメリットがあります。コロナ禍後、バーチャルで対応することが可能になったので、私の仕事の仕方も大きく変わりました」。

パラグアイのエンカルナシオンにはアクティブな日系社会があり、グースの心の支えとなっている。同じようなコミュニティが(アルゼンチン側)ミシオネス州のオベラやパラグアイのピラポ移住地にもある。これらの地域には戦前・戦後に多くの日本人が移住し、この土地特有の赤土の土地に移住地を建設した。第一次世界大戦後にこの地へ移住したカイリヤマ家は緑茶栽培のパイオニアとして知られており、戦後1950年代には、ガルアペ移住地で斬新的な試みが行われた。

グースは「パラグアイでは今でも親子間で日本語を話すことが普通で、若い世代でも同じです。私と同年代の日系人も、もっと若い世代の子供たちも日本語を話します。パラグアイには複数の日本人移住地があり、多くの人が農業に従事しており、家庭では日本語を話しています。一方、アルゼンチンでは沖縄に関連したイベントや祭りが多く開催されますが、パラグアイには沖縄県系の人が少ないせいか沖縄系のイベントはあまり行われません」と話す。

アルゼンチンで生まれた多くの日系人と同様、グースの祖父母は母方も父方も沖縄諸島から移住してきた。生まれ育った土地から別の土地へ移住することは大変なことであるが、その理由は人それぞれだ。グースの祖父母は、より豊かな生活を求めて海外移住を選択した。

現在の沖縄は、素晴らしいビーチやカラフルなかりゆしウェアで世界的にも有名だが、第二次世界大戦で最も大きな打撃を受けた場所の一つである。そのため、戦後、多くの人が焦土と化した島を離れ、よりよい未来を求めて家族と共に海を渡った。

グースの母方の新里家は、はじめブラジルのサンパウロへ渡ったが、その後アルゼンチンに転住した。一方、父方の外間家は初めからアルゼンチンを移住先と考えていた。幼い頃グースは、この父方の祖父から約半年間におよぶ船での渡航についてよく聞かされた。家族全員が、沖縄の大里南条(現南城市)から、当時南米で最も栄えていたブエノスアイレスを目指して移住したという。

当初祖父らは、パラナ川上流にあるサンタフェ州ロサリオを拠点にしていた。しかし、祖父の喘息を理由に、別の土地へ移住することになった。そのころ、土地がいずれ購入できるという好条件を聞き、ブエノスアイレス市郊外のホセ・C・パスに転住した。その地域ではすでに日本人が農業を営んでおり、都市部では多くの日本人がカフェテリアやバル、クリーニング業に従事していた。グースの家族は花卉栽培に携わることに決め、長年にわたりカーネーション栽培に従事した。

新しい土地には、日本人だけではなく、スペイン人、イタリア人、ドイツ人移民もいた。グースの祖父母は子供達のためにより良い未来を築こうと一生懸命働いた。「当時は、売り上げがあるとかなりいい利益が出たので、汗水流して前進することができたようです。祖父母のこうした努力のおかげで、4人の子供たちは良い教育を受けることができました。私の父はキネシオロジー(日本の整体整骨士の国家資格に相当)、他二人は整形外科医になりました。長男は祖父の仕事を受け継いで花の栽培に従事しました」と当時を振り返る。

幼少期、グースは、母親の家族がクリーニング屋を営んでいたブエノスアイレス郊外のカセロスという街で過ごした。数年後、ブエノスアイレス市内のビジャ・デル・パルケ地区に引っ越し、アルマグロ地区にあった名門「日亜学院」(当時は日本人と日系人の小学校)に通った。2018年、グースはこの学校で学生に講演をしたが、この時、在校生の90%が非日系人であったことに驚いたという。

「私が子供のころは、学校で日本人以外の子を見ることはとても珍しいことでした」というグース。日亜学院はとても厳しい学校と評判で、日本から派遣された日本語教師もいた。グースはそうした環境で日本語を学んだが、後の社会生活で使うことは全くなかった。高校卒業後、ブエノスアイレス大学医学部で学ぶことになったグースは、さらに日本語から遠ざかった。

35歳のときに沖縄県北中城村の奨学金で母方の祖父母が生まれた故郷を訪れた。沖縄で何を発見でしたのか、と質問したところグースは数秒間考え込んでしまった。私は、彼が那覇空港に降りて、熱帯の暑さを感じながら、空港にある日本語の数々の広告をみて驚いている姿を想像したが、そうではなかった。

「最も驚いたのはたくさんの日本人をみたことです」とグースは言った。当たり前のことではあるが、今まで考えたことがなかったから驚いたという。「アルゼンチンではたまにしか日本人は見かけないけれど、沖縄には普通にたくさんの日本人がいたんです。日本人の習慣や風土、人の物事に対する姿勢や対応を観察することが好きでしたし、とても面白かったです」。

グースは、店の前で行列ができているのを見ると、何を話しているのか、どのような音楽を聴いているのか、何がおかしくて笑っているのかなどが知りたくなったという。美しい景色や自然、パラダイスのようなビーチではなく、人の日常生活に興味を持った。グースは普通の日本人が、何に興味を持ち、何をして、何を話しているのかといったことに関心を抱いたのだ。

彼のもう一つ発見は、幼い頃日亜学院の小学校で学んだ日本語がよみがえったことだった。どこへ行ってもスラスラと日本語が出てくたという。「機会あるたびに日本人と話をして、その人の人生や目標について語り合いました。自分の国ではないところで、このような会話ができたことは素晴らしい体験でした。この体験は、自分の生き様とも関わっておりルーツの発見にもつながりました。人生について一般の人がどのようなビジョンを持っているのか知ることができました」と話してくれた。

彼は周りの人たちへたくさんの質問した。おそらく、アルゼンチンに住んでいるときは考えもしなかった質問で、友達に聞くような質問ではなかっただろう。しかし、ルーツのある土地で外国人として自由な発想をもって、グースはいろいろな人に、どのような夢を抱いているのか、人生に何を求めているのか、何を考え、何を感じているのかを尋ねた。沖縄を訪れたのはこの時が初めてだったが、自身のことをより理解できるようになっただけではなく、祖父がどのような人だったか、またどのように故郷を記憶していたのか理解できたように思えた。

多くの場合、アイデアというものは自然と膨らんでいくもので、具体的な始まりやなければ、特定の理由から湧き上がるものでもない。もしかしたら、すでにそこに存在していたのかもしれない。例えば、祖父についての歌をつくること、自分のルーツのある地球の裏側の国に行き別の文化へ触れ合うこと、まあた新しい土地でゼロからスタートすることについて歌うことなどである。

グースは、「当時は、自分は何をしたら何を残せるかについてよく考えていました。人生をただ生きるという表面的な生き方はしたくないと思っていました。何も足跡を残せないことは嫌だったし、祖父母たちの行動やその背景を知ることはとても大事なことだと思っていました。時が過ぎれば忘れされててしまうからです。だからこそ、彼らの功績を讃えることは未来への記録でもあると思ったのです」と語っている。

2015年にグースは「時空の花(スペイン語でEntre Claveles、直訳でカーネーションの中でという意味)」という歌をつくった。自分は作曲者ではないというが、幼い頃から作詞することはあったので、自分で歌詞とメロディーを考え、後は音楽プロデューサーと制作した。

先にスペイン語版が仕上がった。その後に母方の祖父母の故郷である沖縄でも歌を披露することができた。それには、仲宗根ゆうこ氏と知り合い、彼女が日本でのマネージャーになってくれたからである。彼女の提案によってこの歌の日本語版を制作した。そのおかげで、沖縄の人も、グースの祖父母のヒストリーをもっと深く理解することができた。「沖縄の人にも(海外)移民の努力がどのようなものだったのか理解してもらいたいです。歌詞も直訳するのではなく自分の言葉で表現しました。みんなに意味をもっと深く感じてもらいたかったからです」と彼は話している。そして日本語版は「時空の花」というタイトルになった。

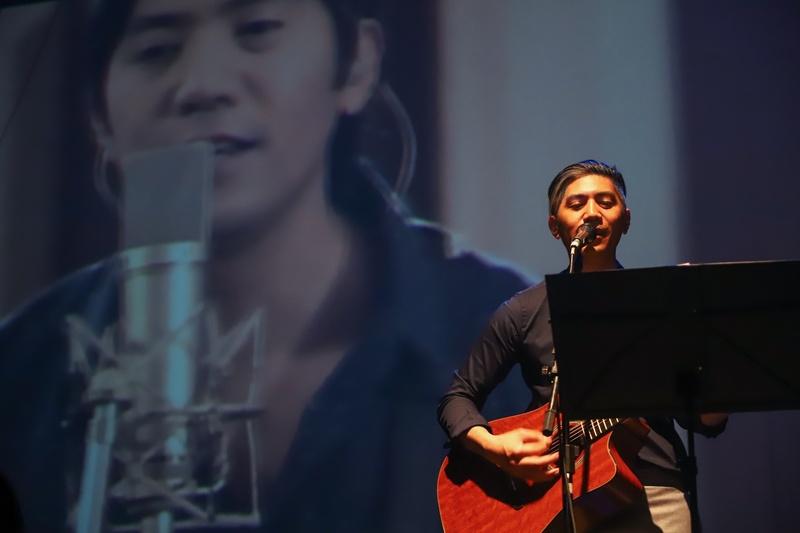

そして翌年に、5年ごとに開催されるウチナーンチュ大会に参加するためまた沖縄を訪れた。世界中の沖縄県系が集まる大きなイベントで、4日間にわたり県内でさまざまな行事が開催された。この時、グースは大会の音楽関係のイベントに参加した。彼は、自分の歌のメッセージをできるだけ多くの人に届けたいと思い、このチャンスをどう活用するか模索した。

そこでグースは、「アニメーションを活用して、ビジュアル的にうったえたら理解しやすいのではと思ったのです。ただ歌うだけではなく、自分がその歴史的な背景を説明した方がいいかもしれないと考えました。そこで事前にナレーションを入れて、自分の言葉で話すことにしました」。大会では大きな反響がありました。これはやはり仲宗根ゆうこさんのサポートと助言のおかげだった。そして2016年、2017年、そして2018年に日本各地を回ってコンサートを開催した。

また、グースはパンアメリカン日系人大会 COPANIにも2回ほど参加している。アメリカ大陸のどこかで2年に一回開催されるこの大会には、アルゼンチン、ブラジル、ペルー、カナダ、メキシコ、パラグアイ等多くの日系コミュニティーの方々が参加する。グースは、2017年のリマ大会で歌手として大会に参加し、その前にもリマのリーデル・カンビオ(Lidercambio)という若手研修交流事業にも参加した。歌のおかげでグースの名は知られるようになり、色々な可能性が広がった。

実際に、ブラジルのサンパウロで毎年開催される「日本祭り(Festival do Japao)」と沖縄フェスティバルに出演する機会を得た。また、コロナ禍には、アメリカ、ブラジル、ハワイのバーチャル・イベントにもリモート参加している。その間、新たな作品も制作した。「なんくるないさ〜」というもその一つである。これはウチナーグチ語で「時間とともにすべてのことが解決していくので、落ち着いてかつ耐え忍んで生きていくことが大事であう。我慢と努力によって物事は解決していく」という意味がある。

最近は、日系女性をテーマにした歌を制作し、2025年のはじめごろに「もうあしび(毛遊び)」というシングルを出す予定である。これは、沖縄で(以前)若者たちが夕方以降集まって歌ったり踊ったりして過ごしたという意味である。

2025年2月8日には、アメリカのロサンゼルスにある全米日系博物館のディスカーバー・ニッケイの日系グローバルコミュニティー20周記念イベントに参加する。

日系コミュニティーにとってなぜ様々なイベントが重要なのかと問うと、彼は次のように話してくれた。

「私がこれまで参加してきたイベントは、どれも私個人にとってそして歌手として、なんらかのインパクトがありました。その時々の出会いは、とても大切なもので、友情の始まりでもありました。また別のイベントでそうした方々と再会する大きな喜びにもなりました。イベント的な要素を超えて、どの公演も有意義かつ成長させてくれた経験になりました。

『時空の花』は私に日系コミュニティーの扉を開いてくれました。私は、招かれたどのイベントでもこの曲を歌いました。コンサートが終わると、観客が私のところへやってきて自分たちの家族の話をしてくれるんです。彼たちの話の多くが、私の歌に描かれた体験と共有できるものでした。音楽が持っている力は、本当に素晴らしいものです」。

* * * * *

グース外間さんは、2025年2月28日に開催される「デカバィスー・ニッケイフェス」の一環として行われるパネルディスカッション「世界のニッケイファミリーストーリー」のパネリストとして参加するほか、レセプションにてミュージックパフォーマンスを行います。当サイトの開設20周年を記念して開催するこの「ディスカバー・ニッケイフェス」では、コミュニティフェア、家族史ワークショップ、パネルディスカッション(対面とオンライン)、レセプションなど、終日さまざまなイベントが全米日系人博物館にて行われます。博物館へご来場いただけない方も、オンラインにてパネルディスカッションへ参加いただけまます。オンラインにての参加は無料ですが、事前登録が必要になります。ぜひご参加ください!詳細はこちら。

© 2025 Fernando Krapp