ひんやりとした冬の午後、シエラネバダ山脈の東斜面のふもとにあるカリフォルニアの砂漠に、2,000人以上の群衆が集まった。好奇心旺盛な人もいれば、怒っている人もいた。彼ら全員の前で、マイクと拡声器を持って石油タンクの上に立ち、47歳のジョセフ・Y・クリハラは怒りの反抗の言葉を叫んだ。前夜暴行を受けた、一般に軽蔑されているフレッド・タヤマに言及して、クリハラは怒鳴った。「なぜあの密告者に我々の空気を汚させるのか? . . . 彼を殺して、うろつくコヨーテの餌にしよう! . . . 政権が我々の要求を聞かないなら、彼と共に進み、このキャンプにいる他の密告者を皆殺しにしよう」 1

それは、米国が日本に宣戦布告した1年後の1942年12月6日のことでした。場所はマンザナーで、戦時中日系2世が強制的に住まわされた戦時移住局の10の収容所のうちの1つでした。集会後の出来事は、石を投げたり、日本の歌を歌ったり、軽蔑の叫びを上げたりと、怒りの反抗の表現へとエスカレートしました。その夜9時、兵士たちは大規模な抗議者集団に催涙弾を投げ込み、しばらく抗議者と対峙していた2人の兵士が命令なしに群衆に発砲し、2人の若者が死亡、10人が負傷しました。

このエッセイでは、12 月のその日の午後の話し手を例に、教育の本質と役割について考察する。このエッセイでは、教育の推進力を 3 つの形で探求する。1 つ目は公式の教育で、栗原はカトリックの学校に通っていた。2 つ目は非公式ではあるが組織的かつ意図的な思想や価値観の伝達で、第一次世界大戦中に米国政府が国民に愛国心を植え付け、移民や移民の子弟である兵士をアメリカ化しようとした取り組みである。3 つ目は非公式ではあるが有意義な教育で、マンザナーに強制収容された日系成人の教育である。彼らが学んだことは、収容所で行われた政策指令、出来事、議論が交わるところから生まれた。この 3 つ目の教育形態は、自発的かつ非体系的に行われるため、いとも簡単に見過ごされがちだが、教育プロセスにおいて強力な側面となってきた。

日系アメリカ人の強制収容に関する文献で頻繁に言及される(しかし研究されていない)人物である栗原は、マンザナーの成人日系人の重要な視点を代表する人物となり、青年期と成人期の体験について書き記し、頻繁に率直に考えや感情を表現したため、私のプロジェクトにふさわしい人物である。さらに、教育、人種、宗教、国籍の交差点を明らかにすることで、彼の物語は教育とその影響についての洞察を提供している。4

栗原がカトリック学校の生徒として、また第一次世界大戦中に民間人および兵士として身につけ、育んだ考えや価値観は、彼の考え方を支配し、第二次世界大戦中に太平洋沿岸日系人が大量に強制移住させられ、収容された現実と衝突した。マンザナーでは、彼は囚人の考えや考え方に異を唱える会議や討論に参加した。公式、非公式、非公式の 3 つの教育体験の詳細は、組織が意図的にも無意識的にも、時には良い結果をもたらし、時には失望や悲劇的な結果をもたらす強力な価値観のメッセージを伝える方法を示している。

前述のとおり、このエッセイは 2 つの関連する研究分野を追及しています。1 つは教育における価値メッセージの役割を探究し、もう 1 つは公式教育と非公式教育と比較した非公式教育の重要性について検討します。

ノート:

1. ジョセフ・Y・クリハラ、「キャンプ・マンザナーでの殺人」、1943年4月16日、未発表のタイプ原稿、著者所蔵、2~3ページ。別のフォントの写しが、カリフォルニア大学バークレー校バンクロフト図書館のJapanese American Evacuation and Relocation Records (以下JAERR)、O8.10、67/14cに収められている。天候と気候条件は、カール・リルクイスト著「砂漠に囚われた:第二次世界大戦時代の日系アメリカ人移住センターの地理、ワシントン州OSPIが資金提供した研究プロジェクト」、2007年9月、337ページ、www.cwu.edu/~geograph/faculty/lillquist/ja_relocation_cover.html(2008年6月10日アクセス)に記載されている。

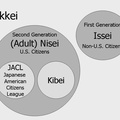

2. 日系:「ニ」はニッポン(日本)、「ケイ」は遺伝的系譜を意味します。日系とは、日本国外に住む日系人のことを指します。一世:「イ」は第一、「セイ」は世代を意味します。一世とは移民の世代を意味します。二世:「ニ」は第二を意味します。二世とは、米国で生まれ米国市民となった移民の子供たちを意味します。帰米:「キ」は帰国を意味し、「ベイ」は米国(米国)を意味します。帰米とは、日本で幼少期を過ごし、後に米国に戻った二世を指します。

3. ローレンス・A・クレミン著『公教育』 (ニューヨーク:ベーシックブックス)21、22、27では、非公式教育の形態について論じている。

4. 第二次世界大戦中の日系アメリカ人の強制収容に関する文献には栗原の名前がよく登場するが、私自身の研究以外で、彼の生涯やマンザナー収容所での役割について深く研究した研究は見たことがない。

*著者注:

このエッセイは、2009 年 10 月にフィラデルフィアで開催された年次総会で行われた教育史学会会長演説であり、教育史季刊誌第 50 巻第 1 号 (2010 年 1 月) に掲載されました。このエッセイの草稿に対して有益なコメントと激励をいただいた以下の方々に感謝します。ドナルド ウォーレン、パトリシア アルバレス、ロジャー ダニエルズ、カレン グレイブス、アーサー ハンセン、ドワイト フーバー、マイケル コトランジャー神父、アイダス ニュービー、ウォーレン ニシモト、アン マリー ライアン、およびハワイ大学教育学部の同僚であるバオヤン チュン、アーネスティン エノモト、デイビッド エリクソン、マーシャ ニノミヤ、ゲイ リード、ハンナ タバレス。ウェイン アーバンの「教育史: 南部の体験」『教育史季刊誌』第 21 巻第 2 号 (1981 年): 135–45 は、読んでから何十年も私の心に残っているエッセイです。この中でアーバンは、北東部以外での教育研究を刺激しようとしただけでなく、学校教育を超えた教育の研究も奨励しました。

*決定版はwww.blackwell-synergy.comでご覧いただけます。

© 2010 The History of Education Society