太鼓魂の意味は以下の通りです。

「私たちの活力と魂の叫びの確認」。

「他の人と感情を共有する」。

「相互刺激と激励」。

大口 大八 (SD:4) 1

予備的に、器官学は楽器の構造と可能性だけでなく、その地理的、歴史的、社会文化的環境にも焦点を当てた、楽器の現場(末置型)に関する研究であることを強調しておく価値があります。

太鼓は日本国外で最も普及し演奏されている楽器の一つですが、オロドゥムの流行以来、それが原因だと指摘するつもりはありませんが、私は「太鼓の魂」への支持が急増していることに気づきました。それは、大口先生の表現から推測できるように、音楽的な選択肢である前に、人生の姿勢として若者を中心に広がっています。戦後の歴史的文脈においては、彼が「1951 年に複数の集団システム [さまざまな太鼓のグループ] を導入した」(前掲書: 6) ことを強調する必要がある。このように、「活力、分かち合い、刺激、激励」という言葉には、第二次世界大戦で半ば破壊された国の自尊心を再建する精神が強く反映されている。今日、ロンドンの民族音楽学者デイビッド・ヒューズ2 (1983: 501) によれば、「これらの太鼓の『オーケストラ』は、村や町の精神、つまり、地域のアイデンティティ、集団性と帰属意識を生み出す役割を果たしています。」

「太鼓」という用語は、「太帯」 、「至高」、「鼓鼓」という漢字(表意文字)で綴られ、ドラム全般、特に主な振動要素が革の膜である膜フォンを指します。この用語が接尾辞である場合、たとえば、 wa-daiko和太鼓、すべての国の太鼓の場合、 tsuri-daiko 、すべての吊り太鼓の場合、大太鼓、 ō -daiko 、大太鼓の場合、平太鼓hiradaikoのようになります。 、円筒太鼓、野太鼓、演劇で使用される太鼓など。最も一般的なタイプは桶胴太鼓と締め太鼓締め太鼓です。

表意文字「鼓」の単独の読み方は鼓であり、日本の太鼓に与えられた別の総称であり、具体的には、演奏者の右肩に楽器を乗せて演奏される、 の演劇アンサンブルの太鼓です。表意文字「ko」の左側に「よろこび」、「喜び」という漢字が表示されます。そのため、太鼓の先生は通常、生徒に演奏の楽しさを楽しんでもらい、その楽しさを観客に伝えることを勧めています。

ほとんどの和太鼓には胴体の両端に膜があり、1 つは演奏用、もう 1 つは(同じ打楽器奏者または他の人によって)共鳴または鳴動するためのものです。これらの皮は通常、ウシまたはウマです。共鳴箱または「本体はケヤキ、白檀、松、桜などのさまざまな木材で作ることができます。」 (ヒューズ 1983: 501)。平太鼓や締太鼓などの胴体が真っすぐな円筒形であるのを除けば、太鼓はすべて樽型の胴体をしています。コルトの皮を指で叩く砂時計型の鼓鼓とは異なり、すべての太鼓はバチと呼ばれるバチで叩かれます。

二重膜太鼓にはさまざまな直径や長さのものがあり、その中で最も大きなものは?太鼓、釣太鼓、平太鼓です。しかし、主な違いは、革をボディまたはリングに取り付ける方法にあります。樽型ドラムでは、皮は鋲を使用してボディに直接取り付けられます。円筒形または砂時計形のドラムでは、胴体よりも大きな直径のフープに皮が取り付けられており、一般にフープに結ばれた弦を締めることによって調律されます。このタイプのフープには、桶胴太鼓のほかに、雅楽で使用される打太鼓、長唄で使用されるカッコ、無劇場で使用される締め太鼓、民俗表現で使用される大太鼓があります。

太鼓はさまざまな位置や角度で演奏できます。

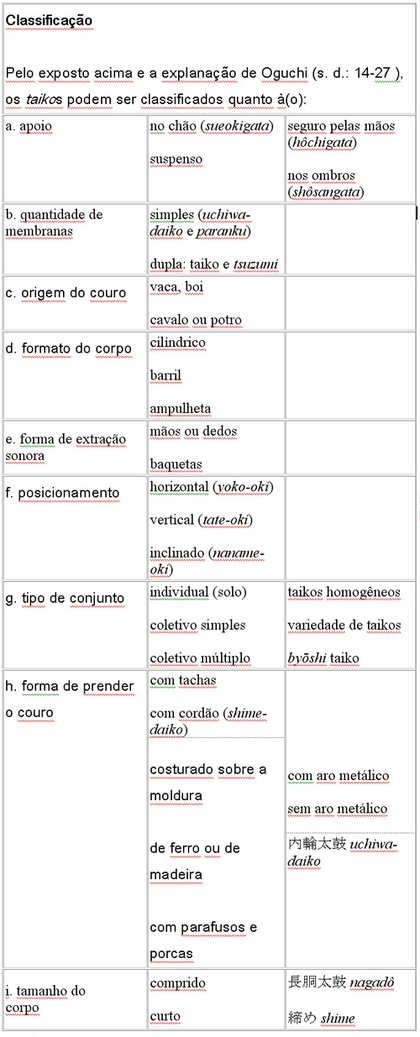

分類

上記と大口氏の説明 (sd: 14-27) に基づいて、太鼓は次のように分類できます。

使用と表現

日本で最も古い太鼓の記録は、野尻湖と尖石遺跡付近で見つかった、2000年前のものです。最初の地域にはゾウがたくさんいたため、ハンターが叫び声を上げてゾウを攻撃する際にこの楽器が演奏されていたと考えられます。 2 番目の場所では、「粘土の破片が発見され、そこでは物品を交換するための道具として機能する革で覆われていたと考えられています [..]」と小口氏 (SD: 3) は続け、祖先が距離を置くために太鼓を使用していたと推測しています。コミュニケーションを図り、喜び、怒り、悲しみ、喜びの感情を表現します。

本質的にリズミカルな楽器であるため、兵士の行進を均一化する役割を果たし、国の一部の地域では村の時刻を告げる伝統が今も続いている。 Oguchi (SD: 5) は、現在の多くの着信音の起源を理解するために次のように強調しています。

戦争時代の指揮官たちが、太鼓の持つ神秘的な力を征服し引き出し、指揮する者の士気を高める目的で発明した陣太鼓を無視することはできません。戦争中に戦闘員の精神を高揚させ、勇気を刺激し、敵を避けて怖がらせます。

Wikipedia 3の項目「taiko」は、その軍事利用を裏付けています。

封建時代の日本では、太鼓は軍隊を鼓舞したり、行進のペースを決めたり、命令や武力衝突を告げたりするためによく使用されました。戦場に近づくとき、または戦場に入るとき、太鼓役は行進のペースを決定する役割を果たし、通常は太鼓 1 回につき 6 歩でした。

歴史的年代記の 1 つ (『郡司要集』 ) によると、大隊を戦闘に導くために 5 回ノックを 9 セット使用し、3 回または 4 回加速して「ヘイ! ヘイ! オー」の叫び声が続く 3 回ノックを 9 セット使用しました。 「おい!」それは前進して敵を追跡せよという呼びかけだった。

生存についてのこれらの遠い仮定の後、私たちはドラムを宗教的楽器として使用したことを思い出します。いくつかの文化では、シャーマニック儀式やカンドンブレやウンバンダなどのアフリカ系ブラジル人の儀式など、ドラムにはトランスや魔法の力が備わっています。日本では、太鼓は祖先や神の家と考えられているため、寺院にも常に存在し、そのような超自然的な存在とのコミュニケーションやつながりの手段として機能します。神話自体には、兄弟の一人に反対された後、洞窟に隠れて暗闇の世界を去った太陽の女神アマテラスを太陽の光を取り戻すために太鼓が引き付けたというバージョンがあります。

現在、太鼓は、不穏な霊や落ち着かない霊を鎮め、追い払う効果があると信じられているため、さまざまな地域のお祭りや祭りの主役となっています。

太鼓の芸術は、文字と仏教を取り入れた直後の7世紀頃の飛鳥時代に、日本の音楽が朝鮮を経由して中国文化の影響を受けたときに導入されたと推定されています。小口 (SD: 6) は次のように付け加えます。

太鼓は典型的な音と動きを獲得し、演劇、特に歌舞伎で使用される楽器になりました。江戸時代から[秒] XVII から XIX] は民俗音楽で広く普及しました。それ以来、国内の他の地域では、それぞれの場所の名前や祭りの名前を暗示したさまざまな宗派のさまざまなスタイルの太鼓が登場しました。

教授はまた、太鼓はすでに民俗伝統の領域を超えており、リソースと音色の進歩を通じて、現代および国際的な芸術音楽の中でその地位を獲得していると説明します。

ノート

1.大口、大八。日付なし。太鼓のマニュアルです。アルトゥール・ナカハラ訳。場所: 日本太鼓連盟、日付なし。

2. ヒューズ、デイビッド。新しいグローブ楽器辞典。 3巻ロンドン:マクミラン、1984年。

3. http://pt.wikipedia.org/wiki/Taiko、2007 年 11 月 26 日にアクセス。

© 2008 Alice Lumi Satomi