Alberto J. Matsumoto

@albertomatsumotoNisei Japanese-Argentine. In 1990, he came to Japan as a government-financed international student. He received a Master’s degree in Law from the Yokohama National University. In 1997, he established a translation company specialized in public relations and legal work. He was a court interpreter in district courts and family courts in Yokohama and Tokyo. He also works as a broadcast interpreter at NHK. He teaches the history of Japanese immigrants and the educational system in Japan to Nikkei trainees at JICA (Japan International Cooperation Agency). He also teaches Spanish at the University of Shizuoka and social economics and laws in Latin America at the Department of law at Dokkyo University. He gives lectures on multi-culturalism for foreign advisors. He has published books in Spanish on the themes of income tax and resident status. In Japanese, he has published “54 Chapters to Learn About Argentine” (Akashi Shoten), “Learn How to Speak Spanish in 30 Days” (Natsumesha) and others. http://www.ideamatsu.com

Updated June 2013

Stories from This Author

My Father's 64 Years in Argentina - Part 2

Feb. 14, 2022 • Alberto J. Matsumoto

Read Part 1 >> Homecoming and us in Japan My father's first visit to his hometown was in 1970, the year of the Osaka Expo. He was astonished at the tremendous growth and development of Japan. He changed to a Japan Airlines flight in Sao Paulo, Brazil, and drank a bottle of Johnnie Walker whiskey, which was difficult to obtain in Buenos Aires at the time. After arriving at Haneda Airport, he took the Shinkansen to Kagawa Prefecture in Shikoku …

My Father's 64 Years in Argentina - Part 1

Feb. 13, 2022 • Alberto J. Matsumoto

I have written many articles on this website, "Discover Nikkei," about Japanese people in Latin America and Japan. I have nothing but gratitude for having had the opportunity to write down stories that should be recorded, such as the " City of Flowers: Escobar " in the suburbs of Buenos Aires where I was born and raised, and my own experience serving in the Malvinas War . However, this is the last article in this series. In this final article, …

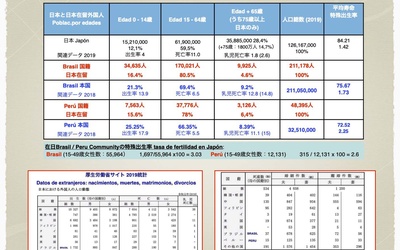

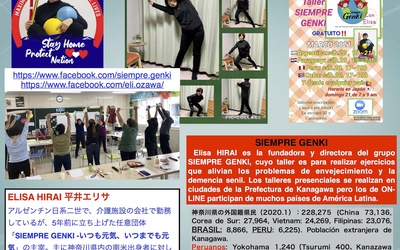

Are Japanese-Americans living in Japan reaching retirement age?

Nov. 15, 2021 • Alberto J. Matsumoto

A year and a half has passed since the COVID-19 pandemic began, but in Japan, seminars on the issue of aging among foreigners have been increasing recently. A symposium held in Nagoya at the end of March this year was a hybrid of face-to-face and online sessions, and I was invited as a speaker to talk about "old age for the elderly in the South American community in Japan." The symposium introduced examples of Korean and Chinese oldcomers, as well …

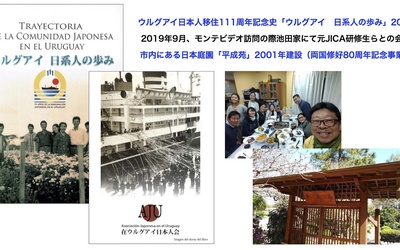

111 Years of the Japanese Community in Uruguay - Part 2: Floriculture, the Connection with Buenos Aires, and the Next Generation of Japanese Uruguayans

Oct. 29, 2021 • Alberto J. Matsumoto

Read Part 1 >> The industry in which Japanese people in Uruguay were most often engaged was floriculture, and it seems that until about 40 years ago, it was possible to make a good profit from the floriculture business. The city of Escobar, a suburb of Buenos Aires where I was born and raised, is also known as the "City of Flowers," and floriculture has been thriving since before the war. Escobar is located 50 kilometers north of the capital …

111 Years of History of the Japanese Community in Uruguay - Part 1: Characteristics of Japanese Migration

Oct. 28, 2021 • Alberto J. Matsumoto

Uruguay (official name: Oriental Republic of Uruguay) is a small country in South America with an area of just 170,000 square kilometers (about half the size of Japan) and a population of 3.5 million, roughly the same as the city of Yokohama. The country recently became a hot topic in Japan when former President Jose Mujica visited in 2016. At the time, former President Mujica gave a lecture at Tokyo University of Foreign Studies1 and was introduced on television as …

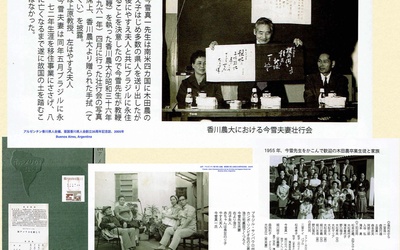

Part 3: Governor Masanori Kaneko's visit to South America and his key findings

June 7, 2021 • Alberto J. Matsumoto

Governor Kaneko, a former judge, served as the governor of Kagawa Prefecture for six terms, a total of 24 years, from 1950. He was also one of the key figures in spreading the prefecture's specialty, "Sanuki udon," throughout the country. During his term in office in 1956, he was invited by the U.S. Department of State to participate in a leadership exchange program, staying in the United States for three months, and then visiting four South American countries (Brazil, Paraguay, …

Part 2: My thoughts on "emigrated abroad"

May 31, 2021 • Alberto J. Matsumoto

Professor Imayuki calmly analyzes the issues he sees and hears about in the field and has written down his own theories and mindset regarding "moving overseas," so I would like to introduce some of these to you. The education problem in the interior of Brazil and Paraguay is serious, with many elementary school students failing or dropping out. However, the relaxed half-day class system and the acceptance of teachers having second jobs are better than Japan's cramming classes. Japanese language …

Part 1: Passion for moving abroad

May 24, 2021 • Alberto J. Matsumoto

Modern Japanese overseas immigration began with 153 Japanese who arrived in Hawaii in 1868, as a result of an agreement between the Tokugawa Shogunate and the Kingdom of Hawaii. The Meiji government's new nation-building was a very ambitious endeavor, and it also focused on trade and industrial development. However, unfavorable treaties concluded before that created major obstacles to trade, for example, so no matter how much raw silk (silkworm industry) was exported, it could not be traded at a high …

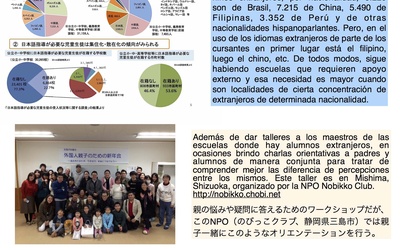

Issues surrounding non-attendance of foreign children and low rates of high school enrollment: A warning to Japanese children

Dec. 7, 2020 • Alberto J. Matsumoto

Currently, Japan has the highest enrollment and completion rates in the world, with nearly 100% of students completing compulsory education and 98% continuing on to high school. The university enrollment rate is 53.7%, which is not particularly high among developed countries, but when combined with the vocational school enrollment rate of 23.6%, over 80% of students are receiving higher education1. Regardless of the content or skill level, these figures show that Japan is nurturing human resources with the ability to …

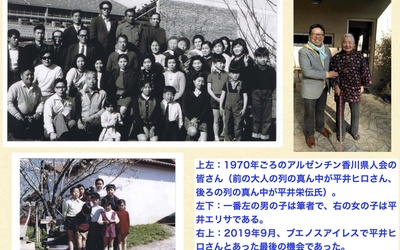

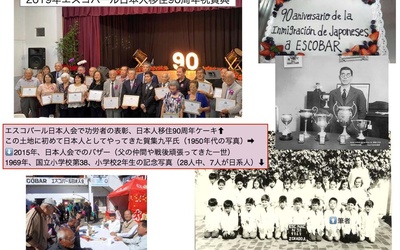

Escobar: the City of Flowers — The 90th anniversary of Japanese immigration (as of 2019) and rediscovery of my ancestry

Nov. 25, 2020 • Alberto J. Matsumoto

Located 50 kilometers north of Argentina’s capital city, Buenos Aires, Escobar is known as “the city of flowers.”1 A flower festival is held in October every year, where they showcase new breed varieties from in and out of the country and have a parade with floats covered with flowers such as carnations, decorated by a number of local groups including the Escobar Nihonjinkai (Japanese Association). They also host a beauty pageant for the flower festival.2 As this two-week festival attracts …