El verano del 63. Se produjeron cambios políticos y sociales fundamentales en toda nuestra nación. Las batallas por los derechos civiles desbordaron las calles. Los enfrentamientos y asesinatos provocaron disturbios raciales. Una iglesia bautista fue bombardeada en Alabama, matando a cuatro niñas. En la manifestación Marcha en Washington, Martin Luther King Jr. pronunció su discurso “Tengo un sueño”. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la oración patrocinada por las escuelas en las escuelas públicas era inconstitucional. El Viet Cong obtuvo su primera victoria en batalla sobre las fuerzas survietnamitas y estadounidenses.

Y el mayor éxito musical de ese verano fue cantado en un idioma extranjero. No en español. “La Bamba” de Richie Valens se estrenó en 1958 pero nunca alcanzó el primer puesto. (En 1958, otra canción en idioma extranjero, en italiano, llamada “Volare” alcanzó el número uno.) No en francés. Más tarde, en el 63, la monja cantante y su “Dominique” alcanzaron la cima de las listas.

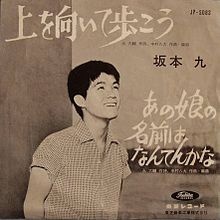

El éxito musical del verano del 63 fue cantado en japonés. “Sukiyaki” reinó en el puesto número uno durante tres semanas.

Recuerdo haber escuchado japonés por primera vez en la radio cuando mi abuela, que no hablaba inglés, escuchaba un programa local semanal los domingos por la mañana con noticias y música. Pero la mayor parte del tiempo nuestra radio estaba sintonizada en KYNO, la estación local de música pop dirigida a un público adolescente. Lo escuchábamos todo el día durante el verano, en nuestro cobertizo de empaque de frutas y en los campos en radios de transistores.

Al principio, me sorprendió escuchar una canción japonesa resonando en nuestro cobertizo. Japonés en una estación de rock 'n' roll. Japonés del que podría estar orgulloso y no avergonzado. A una nación de jóvenes parecía gustarle el ritmo, disfrutar el ritmo y aceptar las palabras. Mis compañeros de escuela imitaron mal la letra. Canté con un pobre acento japonés, fingiendo la mayoría de las palabras. Una importación de Japón había penetrado en el paisaje americano y había alcanzado el primer puesto.

Para los estadounidenses de origen japonés, “Sukiyaki” simbolizaba un tipo de aceptación. Sólo 20 años antes, mis padres y abuelos habían sido internados en campos de reubicación. Tras el bombardeo de Pearl Harbor, fueron considerados enemigos por su apariencia. Durante cuatro años, 110.000 estadounidenses de origen japonés, muchos de ellos ciudadanos estadounidenses de nacimiento, fueron enviados a prisiones en zonas desoladas de Estados Unidos. Nuestra familia consideraba hogar al desierto de Arizona y vivía detrás de alambre de púas en cuarteles.

Nací después de esta tragedia y mi familia y mi comunidad me contaron muy poco sobre ella. Interiorizaron el dolor y el sufrimiento, la vergüenza y la desgracia del encarcelamiento falso y el abandono por parte del país. Sin embargo, regresaron a sus países de origen estadounidenses y permanecieron en silencio y estoicos mientras avanzaban hacia el regreso. En casa hablábamos poco japonés.

Luego vino “Sukiyaki”, una canción en japonés sobre el amor perdido y la mirada hacia el futuro. Una frase repetida, “Miro hacia arriba cuando camino para que no caigan las lágrimas”, parecía capturar el espíritu japonés-estadounidense. Para mirar más allá del pasado, aceptar el dolor y seguir adelante.

Por supuesto, pocos de nosotros, los sansei (japoneses americanos de tercera generación) y la mayoría de los estadounidenses, no entendíamos la letra japonesa. Tampoco se dieron cuenta de que el compositor escribió “Sukiyaki” en respuesta al fracaso de las protestas japonesas contra la presencia militar estadounidense en Japón.

Para muchos, la canción tenía una dulzura atemporal, una melodía suave y un ritmo alegre con un mensaje: sonreír en medio de las dificultades, un llamado a aprovechar la vida al máximo. La canción incluso tenía silbidos, un arte perdido de hacer música con los labios.

A mi tío le encantó esta canción. Hablaba japonés e inglés con fluidez, sirvió en el ejército estadounidense como traductor en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y trató de equilibrar su amor por dos países. Sonrío cuando lo imagino, un hombre de 50 años entrando a la tienda de discos local y comprando con orgullo un disco “45” del mayor éxito del verano.

“Sukiyaki” trataba sobre el amor perdido, recordar momentos felices pero ahora sentirse solo. El cantante mira hacia arriba, cuenta las estrellas con ojos llorosos. Pero la felicidad está más allá de las nubes, sobre el cielo. Así que mira hacia arriba y las lágrimas no caerán.

Japón se estaba reconstruyendo después de la guerra y estaba a punto de volver a entrar en el escenario mundial. Un espíritu de empezar de nuevo invadió esa nación y se extendió por todo el Pacífico.

Los estadounidenses de origen japonés adoptaron un espíritu de renovación similar, a pesar de la pérdida y la tristeza de sus historias personales. Era hora de empezar de nuevo. La buena suerte estaba más allá del horizonte. Mira hacia arriba y las lágrimas no caerán.

“Sukiyaki” ayudó a mi familia: comenzaron a perder el sentido de la vergüenza después de la reubicación en tiempos de guerra. Mis padres sonrieron cuando escucharon la canción en la radio del cobertizo. Quizás ya no estaban humillados, sus heridas estaban sanando.

Muchos todavía albergaban resentimientos contra los japoneses después de la guerra. Pero estaban envejeciendo. Un Estados Unidos nuevo y más joven estaba avanzando, aceptando una canción y una letra japonesas convirtiéndola en la canción número uno en Estados Unidos.

¿Puede una canción pop cambiar las definiciones culturales y sociales? ¿O es un indicador de un cambio de actitudes? Para un granjero japonés-estadounidense en 1963, una canción significaba que se abría un mundo nuevo.

(Nota: el nombre “Sukiyaki” se inventó para una audiencia estadounidense; era simple y más fácil de pronunciar para los DJ. El título real era “ Ue o muite arukoo ”. Sukiyaki es un tipo de guiso japonés).

*Este artículo se publicó originalmente en Fresno Bee el 20 de julio de 2013.

© 2013 David Mas Masumoto