El significado del alma taiko es:

'la confirmación de nuestra vitalidad y el grito de nuestra alma';

'compartir sentimientos con los demás';

"estimulación y estímulo recíprocos".

Daihachi Oguchi (de: 4) 1

De manera preliminar, cabe destacar que la organología es el estudio sobre el terreno ( seokigata ) de los instrumentos musicales, centrándose no sólo en la estructura y posibilidades del instrumento, sino también en su entorno geográfico, histórico y sociocultural.

El taiko es uno de los instrumentos más difundidos y tocados fuera de Japón. En Brasil, desde la moda del Olodum – sin querer señalarlo como causa – he notado una proliferación de la adhesión al “alma del taiko”. especialmente entre los jóvenes, que, como se desprende de la expresión del profesor Oguchi, antes de ser una opción musical, es una actitud de vida. Es necesario destacar que fue “el introductor del sistema colectivo múltiple [grupo de taikos variados], en 1951” (op. cit.: 6), en el contexto histórico de posguerra. Así, las palabras “vitalidad, compartir, estímulo y aliento” reflejan claramente el espíritu de reconstrucción de la autoestima de un país medio destruido por la segunda guerra. Hoy en día, según el etnomusicólogo londinense David Hughes 2 (1983: 501) “estas 'orquestas' taiko desempeñan el papel de generar el espíritu del pueblo o ciudad”, es decir, de identidad local, un sentimiento de colectividad y pertenencia.

El término taiko se escribe con los kanji (ideogramas) 太tai , supremo, y 鼓ko tambor, designando a los tambores en general, especialmente al membranófono, cuyo principal elemento vibratorio es una membrana de cuero. Cuando el término es un sufijo, se convierte en daiko , como por ejemplo, wa-daiko和太鼓, para todos los tambores nacionales, tsuri-daiko , para todos los tambores colgantes, 大太鼓, ō -daiko , para el tambor grande,平太鼓hiradaiko. , por el tambor cilíndrico, nodaiko , por el tambor utilizado en teatro, entre otros. Los tipos más comunes son 桶胴太鼓okedō-daiko y 締め太鼓shime-daiko .

La lectura aislada del ideograma 鼓, ko , es tsuzumi , otro nombre genérico que se le da a los tambores japoneses, o concretamente, es el tambor del conjunto teatral en , que se toca con el instrumento apoyado sobre el hombro derecho del intérprete. El ideograma ko presenta en el lado izquierdo el kanji yorokobi , alegría. Por eso los profesores de taiko suelen recomendar que el alumno disfrute del placer de jugar, transmitiendo esta alegría al espectador.

La mayoría de los tambores japoneses tienen una membrana en cada extremo del cuerpo: una para tocar y la otra para resonar o sonar (por el mismo percusionista o por otra persona). Estas pieles suelen ser de vacuno o equino. La caja de resonancia o “cuerpo se puede fabricar con diferentes maderas, zelkova, sándalo, pino, cerezo, etc.” (Hughes 1983: 501). A excepción del hiradaiko y shimedaiko , que tienen un cuerpo cilíndrico recto, todos los taiko tienen un cuerpo en forma de barril. A diferencia del tsuzumi鼓, un cuerpo con forma de reloj de arena, cuya piel de potro se golpea con los dedos, todos los tambores taiko se golpean con baquetas llamadas bachi .

Existe una gran variedad de diámetros y longitudes entre los tambores de doble membrana, los más grandes de los cuales se encuentran entre los ?-daiko, tsuridaiko e hiradaiko . Pero la principal diferencia radica en la forma de sujetar el cuero al cuerpo o aro: en los tambores con forma de barril, las pieles se sujetan directamente al cuerpo mediante tachuelas; En los tambores cilíndricos o con forma de reloj de arena, los parches están unidos a un aro de diámetro mayor que el cuerpo, y generalmente se afinan apretando las cuerdas atadas a los aros. En este tipo de aro, además del okedō-daiko , tenemos el dadaiko , utilizado en la música cortesana gagaku , el kakko , utilizado en el nagauta, el shimedaiko , en el no teatro y el daiby?shi , en manifestaciones folclóricas.

El Taiko se puede tocar en diferentes posiciones y ángulos.

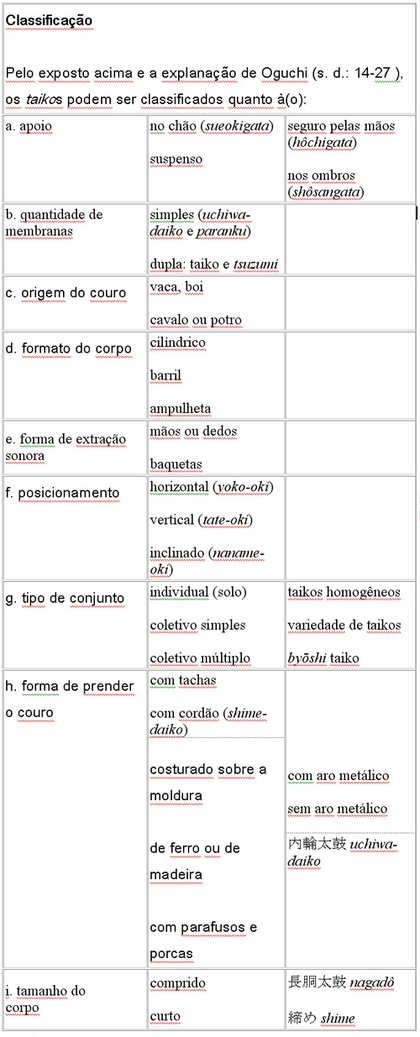

CLASIFICACIÓN

Con base en lo anterior y la explicación de Oguchi (sd: 14-27), los taikos se pueden clasificar según:

USOS Y REPRESENTACIONES

Los registros más antiguos de taiko encontrados en Japón, de hace dos mil años, se encuentran en las cercanías del lago Nojiri y las ruinas de Togariishi. Como la primera región estaba llena de elefantes, se supone que el instrumento servía para tocar, mientras el cazador lanzaba gritos para atacarlos. En el segundo emplazamiento “se encontraron trozos de barro, donde se supone que estaban cubiertos de cuero […] sirviendo como herramienta para el intercambio de bienes”, continúa Oguchi (sd: 3), infiriendo que los antepasados utilizaban el taiko para distanciarse. comunicación y expresar sentimientos de alegría, enfado, tristeza y placer.

Al ser un instrumento esencialmente rítmico, servía para homogeneizar la marcha de los soldados y, en algunas regiones del país, aún perdura la tradición de anunciar la hora del día del pueblo. Oguchi (sd: 5) destaca que para entender el origen de muchos tonos de llamada actuales:

no podemos ignorar el jindaiko , tambor de guerra, que los comandantes de la época de la guerra inventaron con la intención de conquistar y sacar a relucir la fuerza mística que posee el taiko para elevar la moral de quienes comandan, [...] con el propósito de elevar el espíritu y estimular el coraje de los combatientes durante la guerra, eludiendo y ahuyentando a los enemigos.

La entrada “taiko” de Wikipedia 3 refuerza su uso militar:

En el Japón feudal, los taikos se utilizaban a menudo para motivar a las tropas, ayudar a marcar el ritmo de la marcha y anunciar órdenes y enfrentamientos marciales. Al acercarse o entrar al campo de batalla, el taiko yaku [golpes de tambor] era el encargado de determinar el ritmo de la marcha, generalmente con seis pasos por golpe de tambor.

Según una de las crónicas históricas (el Gunji Yoshu ), se utilizaban nueve series de cinco golpes para llevar a un batallón a la batalla, mientras que nueve series de tres golpes eran acelerados tres o cuatro veces y seguidos de los gritos "¡Oye! ¡Oye! O". ¡Oye!" ¡Oye! era el llamado a avanzar y perseguir al enemigo.

Tras estas remotas presunciones de supervivencia, nos quedan reminiscencias del uso del tambor como instrumento religioso. En varias culturas, el tambor tiene el poder de trance o encantamiento, como en ceremonias chamánicas o rituales afrobrasileños, como el Candomblé y la Umbanda. En Japón, el taiko también está siempre presente en los templos, ya que se considera el hogar de los antepasados y dioses, sirviendo como instrumento de comunicación o conexión con este tipo de entidades sobrenaturales. En la propia mitología, existe una versión de que el tambor servía para atraer a la diosa del sol Amaterasu –que se había escondido en una cueva y había dejado el mundo en la oscuridad, tras ser contradicha por uno de sus hermanos–, trayendo de vuelta la luz del día.

Hoy en día, el taiko es protagonista de festividades o matsuri en diversas localidades, pues se cree que sirve para calmar o exorcizar espíritus perturbadores o inquietos.

Se estima que el arte del taiko se introdujo cuando la música japonesa fue influenciada por la cultura china, vía Corea, en el período Asuka, alrededor del siglo VII, poco después de adoptar la escritura y el budismo. Oguchi (sd: 6) agrega:

El taiko adquirió sonidos y movimientos típicos, convirtiéndose en un instrumento musical utilizado en el teatro, especialmente en el kabuki . De la era Edo [secs. XVII al XIX] estuvo muy extendido en la música folclórica. A partir de entonces surgieron diferentes estilos de taiko en otras regiones del país, con diferentes denominaciones aludiendo a los nombres de los respectivos lugares o a los nombres de las festividades.

El profesor explica también que el taiko ya ha superado la frontera de la tradición popular y, a través de su avance en recursos y timbres, se ha ganado un lugar en la música artística contemporánea e internacional.

Notas

1. Oguchi, Daihachi. Sin cita. Manual de taiko. Traducido por Artur Nakahara. Sin ubicación: Confederación Japonesa de Taiko, sin fecha.

2. Hughes, David. El diccionario de instrumentos musicales de New Grove. 3 vols. Londres: Macmillan, 1984.

3. http://pt.wikipedia.org/wiki/Taiko, consultado el 26 de noviembre de 2007.

© 2008 Alice Lumi Satomi